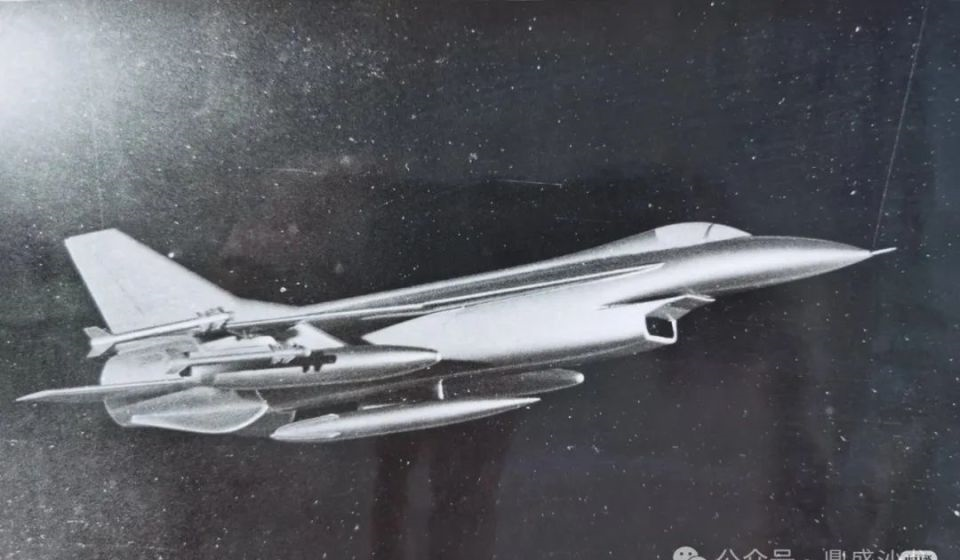

在航空迷的圈子里,歼13战斗机一直是个充满神秘色彩的话题。最近,一组歼13风洞模型的照片在网络上流传,虽然只是众多方案中的一种,却让我们得以一窥这款传奇战机的设计理念。从某些角度看,它甚至与F-16有着异曲同工之妙。

1971年,沈阳飞机设计研究所启动了歼6后继机的研制工作。当时,歼7和歼8的机动性表现不尽如人意,军方迫切需求一款在中低空性能突出、机动性优异的新型战斗机。1972年,国防部第六研究院正式将该项目命名为"2号工程",标志着歼13的研制工作全面展开。

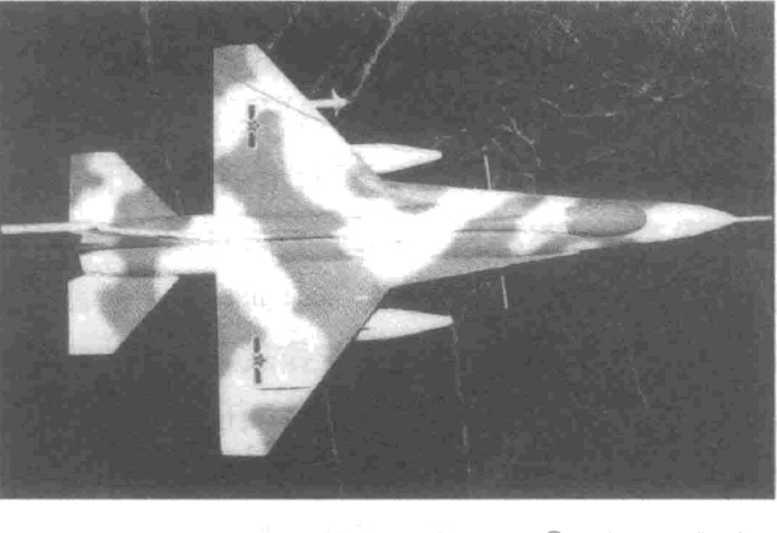

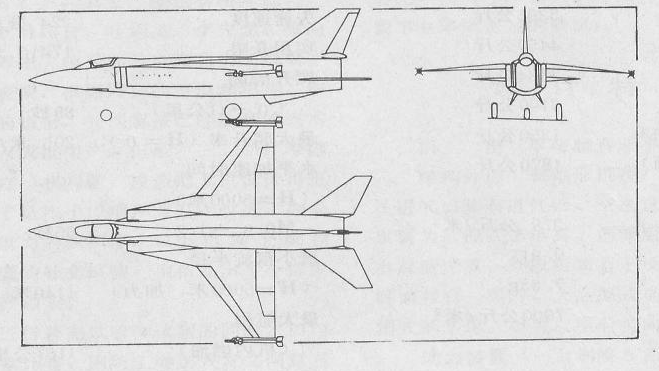

在方案论证阶段,设计团队进行了超过3000次风洞试验,对20多种机翼结构进行了强度和气动弹性测试。1976年,中央军委将歼13列入重点研制计划。该机采用了类似F-16的边条翼布局,上单翼设计配合主翼下反和前翼机动襟翼,展现出独特的气动特征。

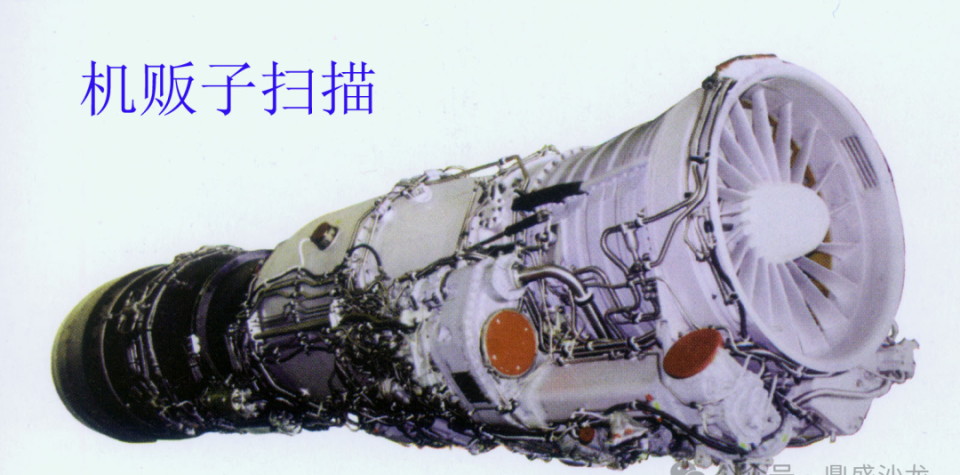

歼13的研制过程中,最大的难题莫过于发动机的选择。最初考虑采用英国斯贝涡扇发动机,但经过评估发现其推重比不足,高空性能欠佳。虽然斯贝发动机代表了当时中国能够接触到的西方先进技术,但最终还是被放弃。随后,设计团队转向国产发动机方案,先后考虑过811丙和910发动机。

1976年底,国防工办正式确定歼13采用910发动机。然而,这款发动机的研制过程并不顺利,技术储备不足导致大量问题出现。更棘手的是,910发动机的较大直径影响了飞机的整体设计,导致座舱布局受限,后视视野不佳。

1978年,中国通过特殊渠道引进了米格-23MC战机,对其搭载的P-29发动机进行了深入分析。这款发动机在重量、尺寸、油耗和推力等方面都优于910发动机,为歼13的研制带来了新的希望。1979年,三机部正式通知开展歼13采用涡喷15(P-29)发动机的方案论证。

经过多轮论证,空军基本确定了歼13的战术技术指标,飞机总体方案通过评审,项目进入详细设计阶段。然而,1981年3月,由于空军调整装备计划,为解决型号研制战线过长的问题,歼13的研制工作最终被叫停。这一决定也为后来歼10的研制埋下了伏笔。

虽然歼13最终未能翱翔蓝天,但它的研制过程为中国航空工业积累了宝贵经验。从风洞模型到设计方案,这款未竟之作见证了中国航空工业在特殊历史时期的探索与突破。如今,当我们回望这段历史,依然能感受到那个时代航空人的执着与追求。