电视剧《人民的名义》塑造了赵德汉这个令人印象深刻的“小官巨贪”形象。他位居国家部委项目处处长,却利用职权 amass 了巨额财富,最终的结局是判处无期徒刑。这不禁引发了观众的疑问:如此巨贪,为何没有被判处死刑?

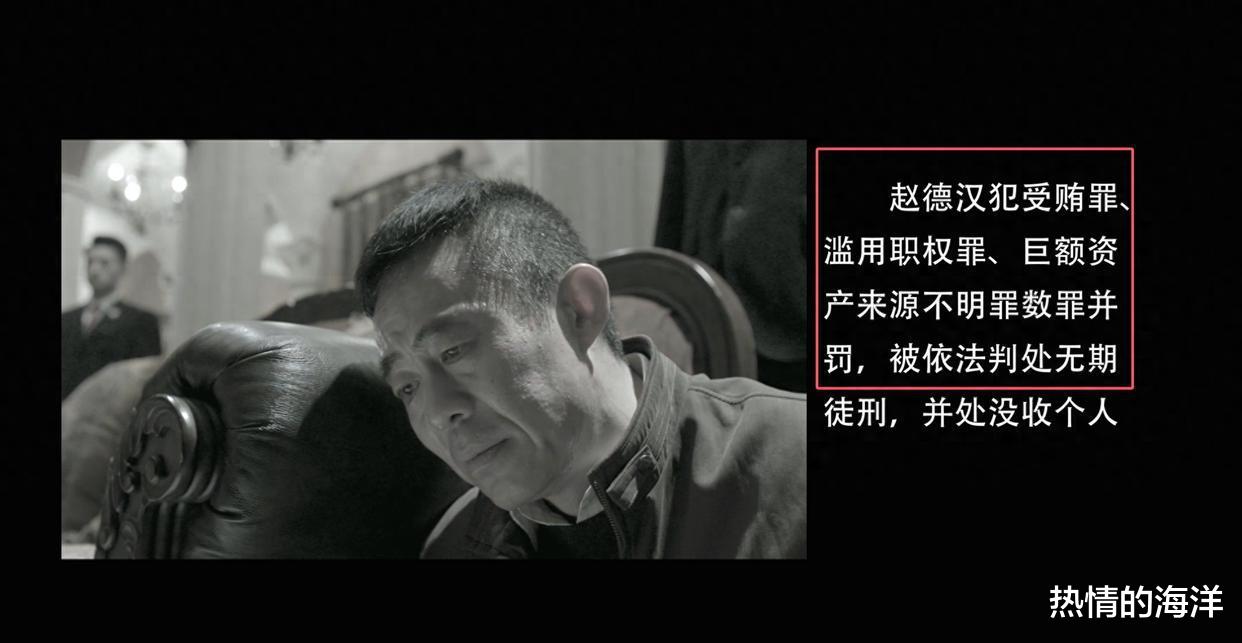

要理解这一点,首先需要了解我国的法律体系。贪污受贿罪的量刑,并非简单地与涉案金额成正比,而是综合考虑多种因素,包括犯罪事实、犯罪情节、社会危害程度、认罪悔罪态度以及是否有立功表现等。剧中,赵德汉的罪名包括受贿罪、滥用职权罪以及巨额财产来源不明罪。这些罪名虽然性质严重,但并非所有情况下都适用死刑。

赵德汉最终被判无期徒刑,一个重要原因在于他的立功表现。他检举揭发了副市长丁义珍,并主动交代了其他问题,这在一定程度上减轻了他的罪责。此外,司法实践中,对于贪污受贿案件,通常会考量犯罪分子是否真诚悔罪、积极退赃,以及是否对国家和社会造成了特别严重的损害。

除了法律层面的考量,剧情也暗示了其他可能的影响因素。赵德汉的职位虽然不高,但身处国家部委的关键部门,掌握着一定的权力和资源。他所经手的项目和人脉关系错综复杂,如果深究下去,可能会牵扯出一系列更深层次的问题。因此,对赵德汉的处理,或许也需要考虑其背后的复杂性和潜在的社会影响。

从赵德汉的案例中,我们可以看到反腐败斗争的复杂性和艰巨性。惩治腐败不仅要依法严惩,也要注重追赃挽损,更要从源头上预防腐败的发生。加强制度建设,完善监督机制,提升官员的廉洁自律意识,才是根治腐败的根本之道。

赵德汉的案例也引发了人们对社会公平正义的思考。一些人认为,对于巨贪,只有判处死刑才能彰显法律的威严,才能平民愤。但也有人认为,死刑并非万能的,更重要的是要建立健全的法律制度,确保公平公正的司法程序,让每一个犯罪分子都得到应有的惩罚。

在现实生活中,反腐败斗争依然任重道远。我们每个人都有责任和义务,积极参与到反腐败的斗争中来,共同营造风清气正的社会环境。

透过赵德汉这个角色,电视剧《人民的名义》深刻地揭示了腐败的危害,也展现了党和政府反腐败的决心。相信在全社会的共同努力下,反腐败斗争必将取得最终的胜利。

赵德汉的最终结局也给官员们敲响了警钟,权力是人民赋予的,必须用来为人民服务,任何滥用职权、以权谋私的行为都必将受到法律的严惩。

《人民的名义》这部电视剧之所以能够引起如此广泛的共鸣,就在于它真实地反映了社会现实,触及了人们关注的焦点问题。它提醒我们,反腐败斗争永远在路上,需要我们时刻保持警惕,不断加强制度建设,完善监督机制,才能有效预防和惩治腐败。

从更深层次的角度来看,赵德汉的案例也反映了社会转型时期的一些问题。在经济快速发展的过程中,一些人价值观扭曲,道德底线失守,为了追求个人利益不惜铤而走险。这需要我们加强思想道德建设,引导人们树立正确的价值观和人生观。

赵德汉的案例也提醒我们,教育的重要性。只有从小培养人们的廉洁意识和法治观念,才能从根本上预防腐败的发生。

在反腐败斗争中,除了要严惩腐败分子,也要关注那些受到腐败侵害的群众,帮助他们维护自身的合法权益。

《人民的名义》这部电视剧不仅是一部反腐题材的佳作,也是一部反映社会现实的力作。它引发了人们对腐败问题、社会公平正义以及如何构建和谐社会的深入思考。

赵德汉的故事,只是一个缩影。在反腐败的道路上,还有更多的挑战和困难需要我们去面对。只有坚持不懈,才能最终取得胜利。

相信在党和政府的坚强领导下,在全社会的共同努力下,反腐败斗争必将取得更加辉煌的成果,我们的国家必将更加繁荣昌盛。