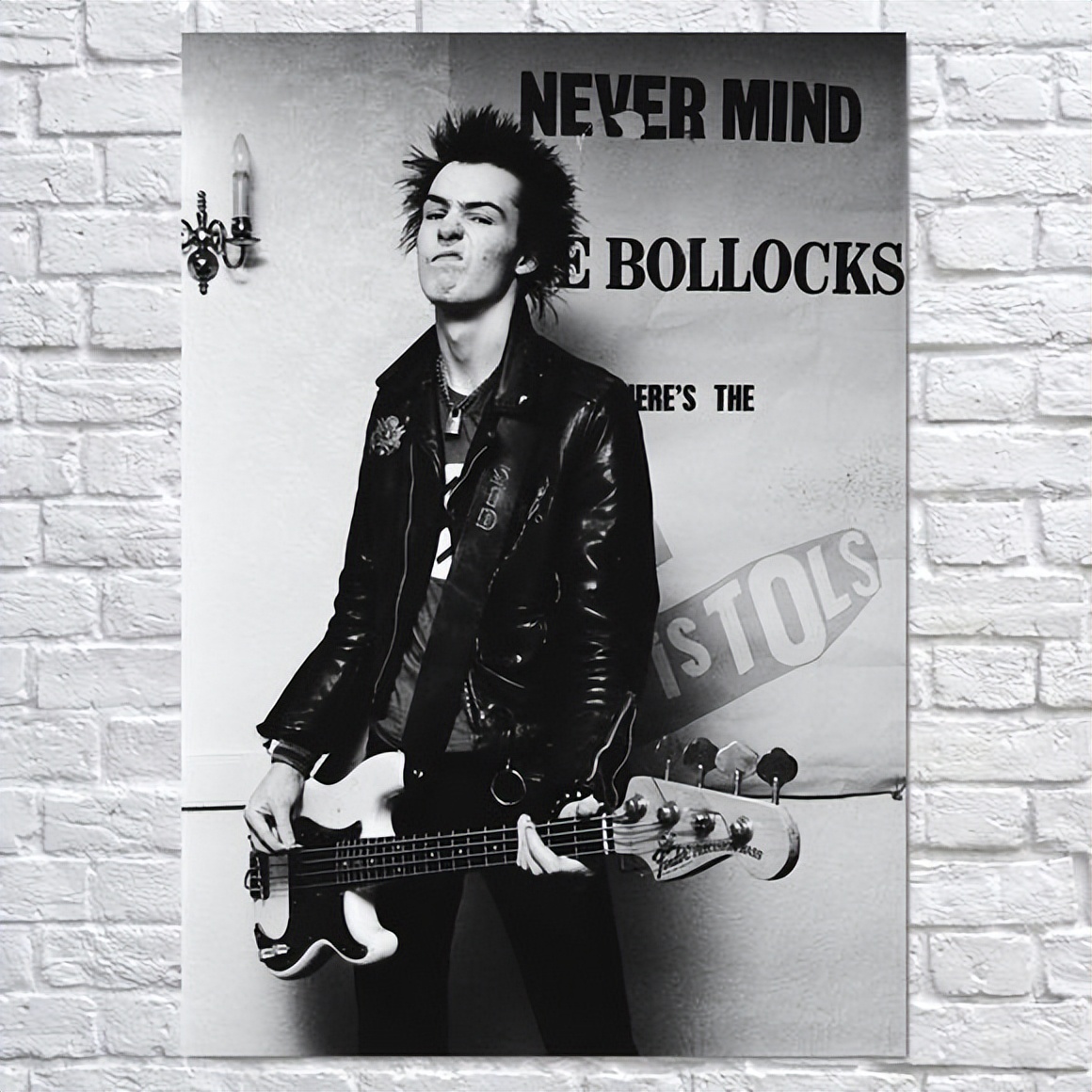

1979年二月, Sex Pistols的贝斯手Sid Vicious因过量服用海洛因而身亡,这支身负盛名,影响了整个摇滚乐坛的朋克乐队 直到最后,也只留下了一张录音室专辑。随着Sid一同逝去的,似乎还有躁动的朋克风潮,情绪化的后朋克大行其道,玩弄合成器的新浪潮也逐渐萌芽,朋克运动,似乎即将成为一场烟火秀,绚烂热烈,但转瞬即逝。

站在时代的十字路口上,已经有一年没有创作出新歌曲的The Clash,迫切地需要一场脱胎换骨的音乐革命。

对于大部分摇滚乐队来说,制作第三张专辑是最困难的。处女作可以是乐队成员们的毕生所学和累积的灵感,第二专可以捡起首专剩下来的边角料缝缝补补,再录点新东西就行了,但是第三张专辑,乐队往往需要面对口味被养叼了的乐迷,以及枯竭的创作动机。在1978年十一月发行了二专Give 'Em Enough Rope后,The Clash的创作主导Joe Strummer和Mick Jones似乎过早的陷入了音乐人的中年危机:他们有将近一年的时间写不出来新东西,寥寥数个能想出来的乐思和动机,也是朋克三和弦的老调重弹。在日新月异的70年代末,这些简陋粗糙的反叛之音只会淹没在时代的洪流中。

不打算被朋克这个名头束缚而坐以待毙的The Clash, 决定找回做音乐的初心,他们决定从更根源的音乐风格中汲取养分。 1979年的美国巡演,TheClash开始与R&B 歌手Bo Diddley, 民谣歌手Joe Ely以及灵魂乐歌手Lee Dorsey巡演,在此期间,乐队成员们也开始发掘Rockabilly和雷鬼乐中蕴藏的音乐宝藏。

在风起云涌的70年代末。世道并不太平,1979年三月,美国三里岛发生了震惊世界的核泄漏事故,结合Joe Strummer在此之前根据西班牙巴斯克民族主义者引发的炸弹恐袭而写出的Spanish Bomb, Joe的脑海中诞生了一个念头:如果明天就是世界末日,而我们的新专辑将成为最后一张摇滚唱片,那么我们该写点什么?在初版的决定中,London Calling甚至被命名为The Last Testament (遗言) 。

如此疯狂又宏大的专辑主题自然需要一名同样狂放不羁的制作人,Joe找到了Guy Stevens来担此大任,这个传奇制作人给Chuck Berry和Muddy Waters制作过专辑,也接手过披头士和滚石的歌曲,可到了70年代末,他酗酒,易怒,疯疯癫癫。CBS唱片对此颇有微词,在乐队成员的力挺之下,Guy才最终留在了录音棚。

London Calling的排练始于1979年中的Vanilla Studio,乐队开始了自由而放松的录制过程,他们在下午排练,晚上去踢球喝酒,回来之后继续灵感碰撞。Guy在排练期间砸家具,耍酒疯,却也给Joe的歌词做出修改,给Mick的旋律提出建议。Guy Stevens被誉为乐队的第五名成员,贝斯手Paul Simonon点明了Guy的作用:“既然他是整个录音棚里最癫的人,那么我们就可以大展手脚,而不必担心被人说成是怪胎。”

比较可惜的是,Guy Stevens 最终在1981年死于药物过量,The Clash在后续专辑里用一首Midnight to Stevens纪念了他。

在如此自在的环境下,Paul也写出了自己在乐队里的第一首歌The Guns of Brixton, 出生于多元文化区Brixton的Paul,自幼便受到了活力四射的雷鬼乐的影响,却也目睹了种族主义的暴力执法。Paul在歌词中致敬了1972年电影The Harder They Come中的男主角Ivan,扮演Ivan的雷鬼乐手Jimmy Cliff, 也极大地启发了歌曲中的旋律创作。

如此私人化的经历和另类的旋律,在自由的创作氛围下也得到了Joe的认可与鼓励。The Guns of Brixton就像是London Calling 的一个缩影:它既是朋克与其他音乐风格的大杂烩,也是不同文化主题的大熔炉。

London Calling 有着朋克的热烈与直白,但它也是各种风格融合而诞生的万花筒,不同音乐风格与朋克之间的碰撞,激荡出了别样的火花。

同名曲通过Topper Headon的严谨肃穆的军鼓声引出,并用轻快跳动的贝斯音轨,断续的吉他和撕裂,不断下沉的嗓音拆解了朋克乐,甚至产生了一点点后朋的味道。在Guy Stevens的提议下,原本是rockabilly的Brand New Cadillac 不断提速,变成了摇摆。活力十足的冲浪摇滚。轻佻愉悦的富鲁格小号给Jimmy Jazz带来了别致的流行爵士听感。有着轻快流行旋律,大量非节拍节奏的雷鬼乐子风格Ska在Rudie can’t fail和Wrong ‘Em Boyo等歌曲中熠熠生辉。

Lost in the Supermarket可能是专辑里最新浪潮的歌曲。Death or Glory重复但渐进的和弦走向,让这首歌在朋克与流行舞曲之间不断跳跃。The Card Cheat里交替进行的吉他和Mick Jones的键盘让歌曲充满了浪漫的交响乐味道。除去这些大胆的新花样,The Clash也留下了Koka Kola和Four Horsemen这样短平快的朋克小曲。

The Clash也把他们对于根源型音乐的理解与喜爱留在了London Calling,在排练一开始,乐队就通过翻弹经典作品寻找灵感,Brand New Cadillac就是Vince Taylor的Rockabilly歌曲,Revolution Rock也是雷鬼歌手Danny Ray的名作。

在长达五个月的漫长排练中,乐队成员的演奏技巧锻炼至炉火纯青。Joe Strummer不可思议的灵光让他在Rudy can’t fail和Spanish Bomb中留下了抓耳的,挥之不去的经典副歌。Mick Jones 贡献了Brand New Cadillac中撕裂般的吉他solo,也是当之无愧的乐器大师。Paul Simonon 欢快流行的贝斯声线让Death or Glory额外动听,Topper Headon子弹般的鼓点贯穿始终,在最后一曲Train in Vain中才舒缓下来,变成了随性的敲击。

Train in Vain (Stand by me)是专辑的最后一首歌,乐队在录制完成时,唱片的封套已经印刷完毕,不得已将其做成了隐藏曲目。它是专辑里融合音乐风格最多的歌曲,也最能代表London Calling的听感:一张融合的,欢快明亮的非传统朋克专辑。

The Clash 不是愤怒的,虚无主义的Sex Pistols, Joe Strummer的词作更喜欢针砭时弊。同名曲里他用核泄漏的恐惧和泰晤士河的洪水,唱出了一代英国人的焦虑。JimmyJazz讽刺了英国警察无处不在的隐私监控,Rudie can’t fail用牙买加的雷鬼文化指代了英国的工人阶层,戏谑地批判了资本主义。Lost in the supermarket则是对商品主义和金钱与贪婪的无情讽刺,Clampdown和The Guns of Brixton是向着当时英国顽固不化的种族主义的一记重拳,而Death or Glory是Joe对自己名利的自我揶揄,也是对音乐行业中金钱至上的风气的鄙夷。但London Calling不仅仅是单纯的宣泄,歌词中乐观的态度也提醒年轻人:不仅要愤怒,更要将愤怒指向腐朽的制度。

The Clash并没有忘记朋克乐与生俱来的玩世不恭:他们在Koka Kola开头加入了不合时宜的电梯关门声音采样,Joe在Rudie can’t fail开头对着Mick嘀咕着“Sing, Michael sing”,还有他们两个各种随心所欲的嘀嘀咕咕和絮絮叨叨。可能明天就是世界末日,但是The Clash依旧会带上啤酒,在谈起种族,资本主义和战争这些沉重的话题时醉醺醺的开怀大笑。古今多少事,都付笑谈中。

1979年九月的美国纽约巡演中,贝斯手Paul因为保安不让兴奋的歌迷站起来,一气之下举起贝斯狠狠的往地上砸去。这一幕被摄影师Pennie Smith记录了下来,后来乐队为了给专辑增加一点朋克的叛逆味道便选用了这张照片作为封面,专辑名的字体和颜色是在致敬猫王的处女作。实际上这张封面多少会让人对乐队产生误解: 那其实是Paul的第一次砸乐器,The Clash 也不是 The Who, 不需要额外的乐器批发商为他们补货。

乐队成员那些无处安放的音乐灵感,让1979年11月结束录制的London Calling变成了一张双张专辑,这在此前一贯以短小精悍而著称的朋克乐中,是难以想象的。作为一向宠粉的The Clash,他们在软磨硬泡之后终于说服了唱片公司:哪怕是双专辑,他们也只收粉丝们一张唱片的钱。在最后时刻,专辑的名字和同名曲一样,被定为London Calling,其灵感来自于二战期间,BBC广播经典的开场白:“这是来自伦敦的呼叫“。

1979年12月14日发行的London Calling, 重新定义了朋克摇滚这个在当时已经逐渐式微的风格,它独具一格的叙事性歌词和玩世不恭的态度让乐迷们欲罢不能,同名曲唱出来的英国年轻一代的时代焦虑,更是引发了大规模的精神共鸣,成为了新的朋克圣经。这是乐队商业上最成功的专辑,在音乐性上和艺术性上,它也是无可置疑的朋克乐的最高峰。对雷鬼乐的自由运用,帮助The Clash拓展了听众,对传统摇滚乐的追根溯源,也让London Calling收获了守旧派乐评的褒奖,传统朋克,后朋克,新浪潮这三种几乎是平行发展的音乐风格,在1979年的London Calling中进行了一次甜蜜的相交,它也为70年代的朋克浪潮,画上了一个继往开来的句号。

在London Calling的商业成功之后,乐队也有了与唱片公司的交涉筹码,在之后的专辑里,他们开始自在的尝试更多新元素:新浪潮,放克乐,冗长的三专辑,甚至还有舞曲。很多人都质疑过The Clash作为一支朋克乐队的正统性,但从不守旧,不被头衔所束缚,这本身不就是最朋克的举动吗?

London Calling的同名曲结尾,收录了一段用摩尔斯电码打出的S.O.S求救信号,只不过1979年不是世界末日,The Clash没有等到那个最史诗,最朋克的传奇结局,他们和大多数年少成名的摇滚乐队一样,活成了自己最讨厌的样子,陷入了毒品,酒精和成员关系破裂的泥潭之中。但是我们有理由相信,哪怕在The Clash最灰暗的日子里,他们也会想起家乡的泰晤士河,因为即使面对1979年的朋克末日,他们也选择一笑而过。