1946年10月4日,毛泽东意外收到一份来自华中军区三位领导人张鼎丞、邓子恢和曾山的机密电报。在电报的结尾,三人特别加了一句:“但望勿告陈”,意思就是“别让陈毅知道这件事”。

华中军区隶属于华东战区,该战区的最高指挥官是陈毅。然而,三位高级将领为何选择避开陈毅,直接向毛泽东发送电报,并在电文中特意注明“请勿告知陈毅”?这一行为背后的原因,可以追溯到解放战争初期陈毅与粟裕之间频繁发生的意见分歧。

【一、粟裕与陈毅的第一次争论】

1946年6月26日,蒋介石调动30万兵力,突然对我中原解放区发动包围,正式引发了全面内战。在战争爆发前一周,毛泽东已经通过电报明确指出了这一局势。

当前局势显示,蒋介石可能发动大规模军事行动,局面恐怕难以扭转。如果战事持续约半年,我军若能取得重大胜利,和谈有望;若双方势均力敌,也可能达成和解;但若蒋军占据上风,和谈将无望。因此,我军必须全力击败蒋介石的攻势,为和平创造有利条件。

为了迫使蒋介石同意谈判,毛泽东制定了一项南线进攻的策略。根据这一方案,山东和太行两个主要解放区需采取外线攻势,向南推进。随后,毛泽东认为当前的攻势范围不足,于是决定将粟裕指挥的华中军区也纳入这一战略行动中。

毛泽东的战略意图是尽量让战事在国民党控制区展开,以此扩大解放区范围,避免破坏民众的生活财产,同时掌握战略主动权。但这一南线作战方案却引发了陈毅和粟裕之间的三次激烈争论,令毛泽东感到十分困扰。

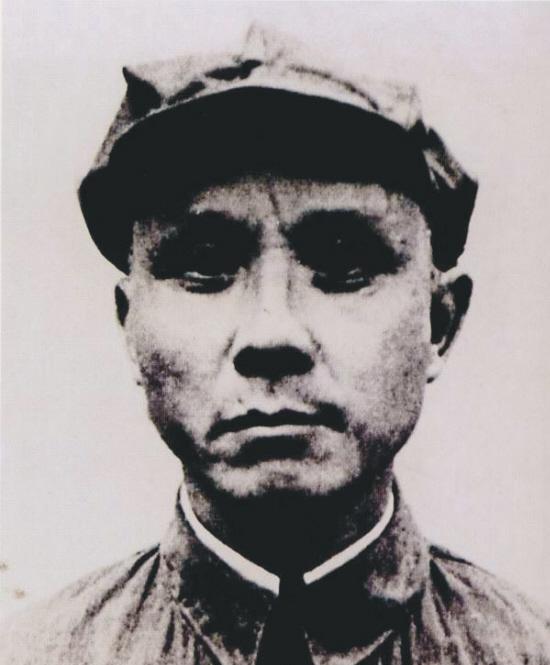

在当时的军事体系下,陈毅身兼山东军区司令与新四军军长两职,张鼎丞则担任华中军区司令,粟裕为其副手。根据中央部署,华中军区归山东军区管辖。邓子恢领导的两淮军区作为纽带,将这两个军区紧密相连。中央军委的指令直接传达至山东和华中军区,而华中军区则需同时向山东军区及中央军委进行工作汇报。

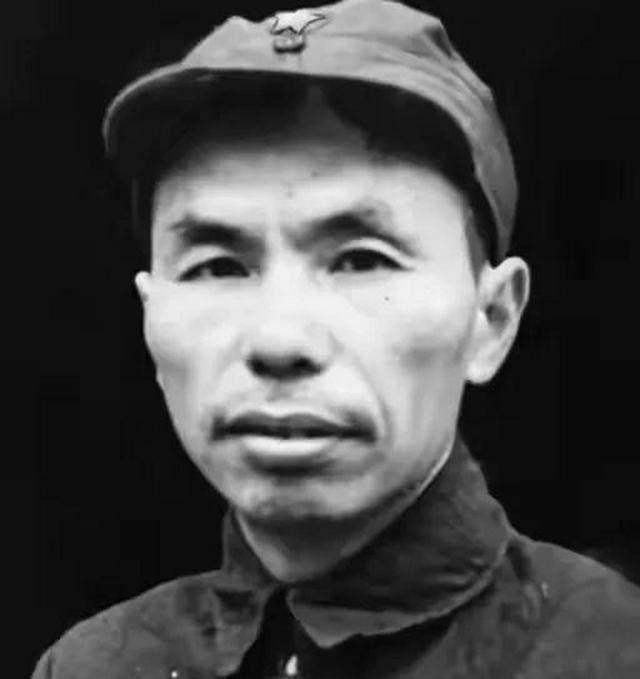

这种安排形成了一种既有分工又有协作的模式。陈毅身兼双职,既要管理山东事务,又要统筹苏中战局。与此同时,粟裕的角色也发生了转变,从单纯的战役指挥者升级为战略决策者,拥有了更大的自主权。这种格局使两人各司其职,陈毅负责宏观把控,粟裕则专注于战略规划,形成了有效的互补关系。

粟裕作为一位军事指挥官,向来坚持自己的观点,一旦做出决定,无论面对多大的压力都不会轻易改变。在关于南线作战方案的问题上,他与陈毅产生了多次严重的分歧,双方为此展开了激烈的讨论。

关于华中部队的行动方向,陈毅与粟裕之间产生了首次分歧。陈毅完全支持并积极贯彻主席制定的南线作战策略。他主张粟裕应将主力部队向西转移,重点部署在徐州至津浦铁路沿线,以开辟外线战场。陈毅认为苏中地区只需保留一个纵队,集中兵力进行大规模作战,从而打开新的战略局面。

粟裕对此持不同看法。他觉得,要是把主力部队都调到山东去,苏中这块解放区肯定守不住。所以,与其集中兵力去进攻,不如把部队留在苏中。利用苏中的水网地形,发动群众,先在内线消灭敌人,然后再转移兵力。这样更稳妥,也更有效。

粟裕不仅拒绝了陈毅要求增援的提议,反而决定从淮南地区抽调第四、第五旅返回苏中,以便在当地展开更多作战行动。这一决策旨在集中兵力,增强苏中战场的战斗力,从而更有效地应对当前局势。

经过反复讨论,陈毅最终否决了粟裕的方案,坚持将山东和华中两支主力部队合并。他在6月30日向中央和华中局发出电报,明确传达了这一决定。

我们觉得7月份这场仗非打不可,王必成和陶勇的部队得赶紧往西边开拔,确保在7月15号到20号之间能准时开战。

在山东与华中的复杂关系下,粟裕最终不得不妥协。然而,正是这种既隶属又相对独立的关系在关键时刻发挥了作用。早在6月27日,粟裕就向毛泽东单独汇报了他对内线作战的见解。毛泽东对此表现出浓厚兴趣。到了7月4日,马总给陈毅发了一封电报。

先在内线战场取得几次胜利,再向外线转移,这样在政治层面上能获得更大的优势。

毛泽东在陈粟之间的争执中支持了粟裕。7月13日,粟裕迅速发动了苏中战役,由此开启了他连续七次胜利的辉煌历程。

鉴于山东和华中两支军队暂时无法汇合,毛泽东向陈毅发出指示:

目前阶段,鲁南地区的主力部队(即山东野战军)应当暂缓向南推进,以防陷入不利局面。过早行动可能导致部队在战略上失去主动,不利于整体战局发展。因此,保持现有态势,等待更有利时机才是明智之举。

简单来说,就是暂时搁置了向南进军的方案。

陈毅主张立即行动,认为山东部队已经整装待发,此时不进攻更待何时。他分析敌情,发现对方正计划攻打苏皖一带,因此他坚持要执行南下攻打淮南的战略。在他看来,当前形势紧迫,必须迅速采取行动,不容拖延。

粟裕决定在苏中地区展开防御战,凭借灵活机动的战术,连续取得七场胜利。他以三万人的部队,成功击溃了李默庵率领的十二万敌军,歼灭对方五万三千人,创造了战争史上的传奇。这一系列胜利不仅展现了粟卓越的军事才能,更成为我军以少胜多的经典战例。

相比之下,陈毅这边的情况就有点棘手了。原本他和参谋长宋时轮商量好了,打算先拿桂军驻守的泗县开刀。为啥选泗县呢?因为那儿兵力不多,就两个团,城墙也不咋结实,打起来胜算挺大。可参谋处那边不这么想,他们觉得眼下正是雨季,到处都是水,大部队南下肯定行动不便。再说了,桂军可不是吃素的,战斗力强得很,真打起来未必能占便宜。

后来,张鼎丞、毛泽东和韦国清都向陈毅指出,桂军战斗力强,加上大雨天气,泗县很难攻下。但宋时轮却始终主张:

桂敌第一七二师的兵力分布较为分散,泗县的防御力量显得孤立无援,仅有师部和一个团的兵力驻守。相比之下,我军在兵力上占据明显优势。陈军长经过深思熟虑,果断作出决策,决定迅速攻占泗县。

最终结局如何?山东军区在泗县遭遇了重大挫败,核心战斗力量遭受了严重损失。部队士气低落,消极情绪四处蔓延。无论山东的政工人员出现在哪个角落,总会听到有人大声抱怨:“太丢人了,从未经历过如此糟糕的战斗!”

在泗县战役失利后,陈毅和粟裕之间再度爆发了激烈的意见分歧。

【二、陈粟的第二次争论】

粟裕在苏中地区连续取得七场胜利,牢牢控制了战局;与此同时,陈毅在泗县遭遇失利,尽管部队实力未受重大影响,但士兵们的斗志有所下降。

在陈毅和粟裕分别专注于各自战区的战斗时,华东战区正面临一场巨大的危机。国民党将领薛岳为了在华东地区取得战略优势,策划了一个针对连接山东和华中地区的两淮军区的行动。薛岳采取了一个巧妙的策略,表面上他准备进攻沭阳,实际上他的真正目标是两淮地区。为了实施这一计划,薛岳特意从蒋介石那里调来了张灵甫的74师,整个作战计划都围绕着这支精锐部队展开。

张灵甫把74师打散,分别编入李延年兵团,朝沭阳方向推进。陈毅得知后大吃一惊,和宋时轮商量后,觉得敌人是想堵住我军撤回鲁南的路线。于是,陈毅和宋时轮决定北上沭阳,直接和李延年兵团交锋。但他们没想到,国民党可能会突然进攻两淮。

陈毅对此毫无察觉,但粟裕敏锐地捕捉到了关键问题。他立即向华中军区提交了一份重要报告,其中包含了两个极具分量的分析结论。

首先,李兵团面临的局势十分严峻。敌军已经控制了宿迁和洋河一带,极有可能进一步进攻两淮地区。如果敌军成功推进,将直接威胁华中的核心区域,并切断华中与山东之间的联系。这一动向对李兵团构成了巨大的战略压力。

第二点主要针对陈毅和宋时轮的部署提出了批评。他们的策略是等敌人过了黄河以东再与之决战。如果决战成功,两淮地区应该能守住;但如果失败,华中的局势就会变得非常危险。

张鼎丞、邓子恢、曾山接到粟裕的电报后,意识到情况紧急,马上联系了陈毅、宋时轮和中央。他们认为,如果蒋军从南北两侧同时进攻两淮,整个华中和苏中前线的局势都会受到严重影响,甚至可能波及未来的战局。为了应对两淮可能出现的危机,他们建议陈毅和宋时轮下令叶飞带领的第一纵队迅速南下,或者让粟裕、谭震林从苏中紧急北上支援。

陈毅没有听从建议,继续在沭阳指挥战斗。粟裕得知后非常着急,甚至直接撂下狠话:

我们觉得,如果把主力部队调到沐阳和宿迁之间,试图阻止敌人向东推进,实际上会让敌人更快占领两淮和运河沿线。这样一来,华中地区就等于被放弃了,山野部队也会被迫退回山东。这种情况下,苏中的主力部队会陷入困境,因为后方补给线被切断,敌人从三面包围,想往北撤退根本不可能,只能选择渡江南下。如果军长还是坚持要往北走,那我们强烈建议把第二纵队全部调往南方,由韦国清统一指挥,牵制敌人。等苏中的主力部队往北转移后,再设法阻击南下的敌人。如果不这么做,华中战局一旦恶化,责任可就不好承担了。

从本质上讲,陈军长如果执意北上,相当于主动放弃华中地区,退回山东。一旦局势不利,责任将完全由军长承担,而非我们。

局势的演变正如粟裕预料的那样。张灵甫突然从桂系第七军的后方突袭,以极快的速度直扑两淮地区。陈毅接到消息后迅速南下支援,却被第七军牢牢牵制,无法脱身。与此同时,粟裕的主力部队驻扎在海安,距离淮阴较远,根本无法及时增援。结果,张灵甫顺利攻占了淮阴城,两淮根据地也因此失守。苏中根据地被敌人三面合围,粟裕此前取得的七战七捷几乎前功尽弃。

两淮失守后,陈毅内心深感自责,情绪异常焦灼。然而,形势已无法逆转。粟裕领导的华中部队若不迅速北撤,极可能面临全军覆没的风险。就在这关键时刻,陈毅与粟裕又一次产生了意见分歧。

【三、陈粟的第三次争论,三位华中首长的“告状信”】

两淮失守后,山东和华中两地的部队不得不联合行动。23日,毛泽东亲自起草了中央军委的命令:

建议将山野和华野两支部队合并指挥,统一作战部署。陈毅同志担任司令员兼政委,负责全面领导;粟裕同志出任副司令员,协助军事指挥;谭震林同志担任副政委,分管政治工作。此方案若获批准,请立即对外发布并组织实施。

然而,就在这个关键时刻,国民党军队又展开了新的进攻。他们从两淮地区向涟水推进,同时从鲁南方向夺取了峄县和枣庄。这次行动中,前一路部队的目的是阻断华中野战军的撤退路线,而后一路则是为了对山东解放区的核心城市临沂形成压力。

在遭遇敌军双重包围的困境下,陈毅再次采取了分兵应对的策略。他决定实施双向作战计划,将北部战线交由山东部队负责,而南部战线则交给华中部队处理。

华中方面一听这消息就坐不住了,他们觉得华中和山东得绑在一起,陈粟两人得一块儿干,不然就得被逐个收拾了。

然而,陈毅在第二天坚持了自己的立场,强调山东部队应返回山东,同时要求华中部队立即北上,自行处理涟水地区的敌军。这一指令激起了华中军区内部的强烈不满。随后,张鼎丞、邓子恢和曾山三位华中地区的领导人共同起草了一封信,直接向中央反映情况,并未经过陈毅的同意。这封信实质上是一份投诉信。

在这封信里,三位作者再次提到了陈毅和粟裕之间的分歧。华中军区曾两次向陈毅提出不建议攻打泗县,但陈毅没有采纳,最终导致战斗失利;此外,华中军区也强烈反对陈毅前往沭阳,陈毅同样没有理会,结果导致两淮地区失守。

三人觉得,陈毅现在强烈要求山野部队返回鲁南作战,但他们认为,即使回去了也未必能打赢。而且,山野和华野分开行动,不仅对当前战局没有帮助,还会对全国战局产生不利影响。因此,他们坚决反对陈毅的这种安排。

经过讨论,三人总结了四点建议:

山野部队暂时留守现有防线,等待华野部队十天后北上,届时双方再协同作战。

陈、粟、谭三人应当集中行动,避免分散,这样粟裕能够帮助陈毅做出决策,同时便于统一指挥山野部队。

考虑到山东地区的战略重要性,决定将第八师调回鲁南,并由叶负责指挥。同时,山东方面需为叶的部队补充五千兵力,据悉叶部当前兵力较为不足。

如果陈定决定向北撤退,至少应该留下第二纵队。无论情况如何,山地野战部队必须在一师和六师北上之前,确保六塘河和沐阳城的安全。如果这两地失守,局势将非常不利。

这份关键电报对中央的决策产生了重要影响,其核心建议几乎全部被毛泽东采纳。其中"促使粟裕协助陈毅下定决心"的建议,对毛泽东调整华东战区指挥体系起到了关键推动作用。电报内容直接影响了高层决策,特别是在华东战场指挥体制的改革上发挥了重要作用。毛泽东采纳了电报中的主要观点,尤其是关于协调粟裕与陈毅关系的建议,这对华东战区的作战指挥体系调整具有重大意义。

毛泽东作出决策,部队不再返回鲁南,而是与华中野战军协同作战,在淮海区域发动数次战役,以突破当前局势。

陈毅收到电报后,态度十分坚决。他主张继续向鲁南进攻,认为这是最佳选择。在他看来,淮北地区敌军早有防备,加上桂系部队驻守,贸然行动风险较大。他还建议,如果能让山东野战军和华中野战军协同作战,胜算会更大。

这封电报让毛泽东大为震怒。在制定重大战略时,毛泽东一向提倡群策群力,鼓励大家各抒己见。然而,一旦做出决定,就坚决不允许任何变动或拖延,这是他不可逾越的原则。为此,他发出了一封言辞严厉的电报,命令陈毅立刻停止返回鲁南的部署,优先与华中野战军在淮北地区展开战斗。

在陈毅和粟裕达成一致后,毛泽东感到如释重负。紧接着,他在10月15日发出的电报中,对华东战区的组织架构进行了新的安排。

很高兴看到你们决定在淮海地区展开战斗。根据南京方面的情报,蒋介石的策略是试图引诱我们前往山东,但我们一直未予回应,转而选择在淮北进行决战,这对我们极为有利。希望山野和华野的部队能集中力量,消灭东进的敌军,之后全军西渡,夺回运河。如果能在两到三个月内消灭薛岳的七到十个旅,我们就能扭转战局,收复两淮地区,并为将来向中原地区进军做好准备。

为了顺利完成这项重要任务,陈毅、张鼎丞、邓子恢、粟裕、谭震林必须紧密合作。在陈毅的指挥下,五人共同制定主要战略决策(他们经常一起商议,避免因通讯延误而影响战事),而具体的作战指挥则由粟裕全权负责。

电报的后半部分至关重要,陈毅依然承担总体领导职责,但具体的军事指挥权则转交给粟裕。这样一来,粟裕不仅负责战略决策,还直接掌控战役的指挥权。

在这次职务调整后,陈毅主要承担了政治指导和大局把控的角色,成为华东地区稳定局势的核心力量;而粟裕则专注于军事指挥,是具体作战的执行者。两人配合默契,粟裕在军事行动中协助陈毅,而陈毅则是粟裕在决策上的重要支持。

宿北战役中,国民党部队首次领教了我军新型作战体系的强大威力。这场战斗充分展现了我军组织架构和战术运用的先进性,让对手措手不及。我军通过灵活机动的指挥系统和高效的协同作战,在战场上占据了绝对优势。国民党军队面对这种全新的作战模式显得力不从心,无法有效应对。这一战役不仅证明了我军改革的成功,也为后续战斗奠定了坚实基础。国民党军队在此次交锋中遭受重创,深刻认识到我军战斗力已今非昔比。这场战役成为解放战争进程中的重要转折点,标志着我军在战略战术层面实现了质的飞跃。

【四、新体制】

战事开始前,陈毅与新上任的参谋长陈士榘经过讨论,制定了五个作战计划。然而,由于粟裕未在方案上签字,中央对这五个计划表现出异常冷淡的态度。

陈毅立刻明白了情况,马上把指挥权全交给了粟裕。接着,陈粟部队在宿北成功击败了敌人,取得了空前的胜利。这一战果正好符合毛泽东提出的“首战必须胜利”的重要要求。

在随后的战斗中,陈毅积极为粟裕创造有利的作战条件。每当战斗开始,陈毅常常主动退出指挥室,给予粟裕充分的指挥空间,让他能够自由施展军事才能。每当粟裕取得胜利,陈毅总是毫不吝啬地给予赞扬。特别是在莱芜战役结束后,陈毅对粟裕的表现给予了高度评价。

粟裕在指挥作战方面一直保持着不败的战绩,他的战术运用越来越出人意料,战斗方式也越发精妙。每次战役都能展现出他独特的军事才能,让人叹为观止。他的指挥艺术不仅灵活多变,而且总能根据战场形势迅速调整策略,使得敌人难以捉摸。这种不断创新的作战风格,使他在战场上始终占据主动,成为一位名副其实的常胜将军。

在粟裕面临指挥困境时,陈毅总是毫不犹豫地站出来,用强大的力量支持他。就拿孟良崮战役来说,有位纵队司令员因为部队损失惨重,开始和粟裕讨价还价。当时陈毅正和谭震林下棋,听到电话那头声音很大,意识到情况不对。他立刻从粟裕手里接过电话,直接和对方沟通。

陈毅一开口,问题就解决了。他在电话里说:“粟裕的想法就是我的想法,这是我们共同讨论后定下的,你们就别再讨价还价了。”这话一出,对方立刻安静下来,矛盾也化解了。有陈毅坐镇,大家都规规矩矩的,粟裕的指挥也就顺利执行了。

陈毅和粟裕的合作堪称默契,二人形影不离并非夸张。然而在“七月分兵”后,他们各自领军作战,却因缺乏配合而屡遭挫折。分开后的不适应直接导致了多次战役失利。

1948年4月,陈毅接到调令离开华东野战军,粟裕马上向主席发电报:“陈毅同志绝不能走,华野离不开他。”毛主席回应说,那边需要陈毅去。粟裕再次提出,即便陈毅去中原,华野的司令和政委职务仍应由他兼任。毛主席同意了这一建议。到了淮海战役期间,粟裕还建议由陈毅和邓小平两位老首长共同负责指挥工作。

鞠开曾这样评价粟裕和陈毅的搭档关系:“陈毅资历深、声望大,粟裕则擅长军事指挥。毛主席巧妙地结合了两人的优势,将他们安排在一起合作,这个组合非常精妙。”