曾培洪,一位从革命战争年代走来,历经情报战线,投身于新中国建设的开拓者。从军工制造到外贸经济,再到金融领域。他是时代的见证者,更是时代的塑造者,用自己的一生,为祖国和人民奉献了全部的力量。

1905年,曾培洪出生在常熟虞山的一个大家族。尽管家族在他父亲这一代逐渐没落,但仍能维持富足的生活。曾培洪自幼聪慧,6岁进入私塾,8岁就读于中西学堂高等小学。14岁小学毕业时,正值五四运动爆发,他积极投身于学生运动,跟随学长学姐们参与抵制日货的游行,从此踏上了追求进步的道路。

中学时期,曾培洪深受《新青年》等进步刊物的影响,思想愈发激进。一篇离经叛道的作文激怒了老师和学校的老先生们,险些被公开处刑,好在校长惜才,只是将他开除。

大学期间,曾培洪亲眼目睹了国共两党携手发起的大罢工,被两党的革命热情所感染。1925年,“五卅惨案”爆发,英国人的血腥镇压激起了全国人民的愤怒,曾培洪毫不犹豫地加入了革命队伍。党组织安排他在上海从事工人工作,为革命事业贡献力量。

1926年,全国革命形势迅猛发展,上海党部计划领导工人起义。但是,起义面临着一个严峻的问题——缺乏武器弹药。组织找到了曾培洪,鉴于他大学所学的土木工程专业与化学有一定关联,便委以他制造炸弹的重任。

曾培洪没有丝毫犹豫,他在地摊上购买了相关书籍,潜心自学。经过半个月的艰苦钻研和试验,他成功制造出了炸药和手榴弹,为上海工人武装起义提供了关键的支持。这些自制的军火,成为了我党武装斗争的第一批重要物资,曾培洪也因此迈出了他传奇人生的重要一步。

1927年,蒋介石背叛革命,白色恐怖笼罩全国,共产党的活动被迫转入地下。为了应对国民党的残酷镇压,周恩来领导成立了中央特科,与敌人展开了一场惊心动魄的情报战。曾培洪被任命为中央特科交通科科长,负责共产国际与各个苏区之间的联络工作。

当时,联络工作急需无线电设备,但共产党手中却没有现成的电台。组织再次将希望寄托在了曾培洪身上。他再次展现出了非凡的学习能力和创造力,通过购买英文书籍和杂志,仔细研究无线电技术,并经常前往电器公司和洋人商店观察学习、购买零件。

经过一年多的不懈努力,曾培洪成功制造出了收发报机,不仅解决了党组织的通信难题,还通过出售部分电台赚取了经费。

国民党很快察觉到共产党拥有了电台,于是与租界巡捕房联合,利用定向电台进行侦查。为了应对敌人的追捕,曾培洪制定了严格的纪律。他要求同志们断绝社会关系,尽量减少与家人的联系,收发报时间选择在夜深人静之时,并且电台随拆随走,打一枪换一个地方。

长期的地下工作让曾培洪对上海的每一条街道、每一个角落都了如指掌。他清楚地知道哪条路可以避开追踪,哪个拐角适合隐蔽和撤退。这种对城市地形的熟悉,为情报工作的顺利开展提供了极大的便利。

1931年,顾顺章的叛变给党组织带来了巨大的损失。上海的情报组织严重受损,曾培洪等人被迫转移阵地。他被派往莫斯科学习,本计划进入东方大学深造,但却遭到了王明的诬陷。王明散布谣言,称曾培洪与顾顺章关系密切,未来可能背叛革命。在这种无端的指责下,曾培洪失去了进入东方大学的机会,只能前往苏联邮电人民委员会工作。

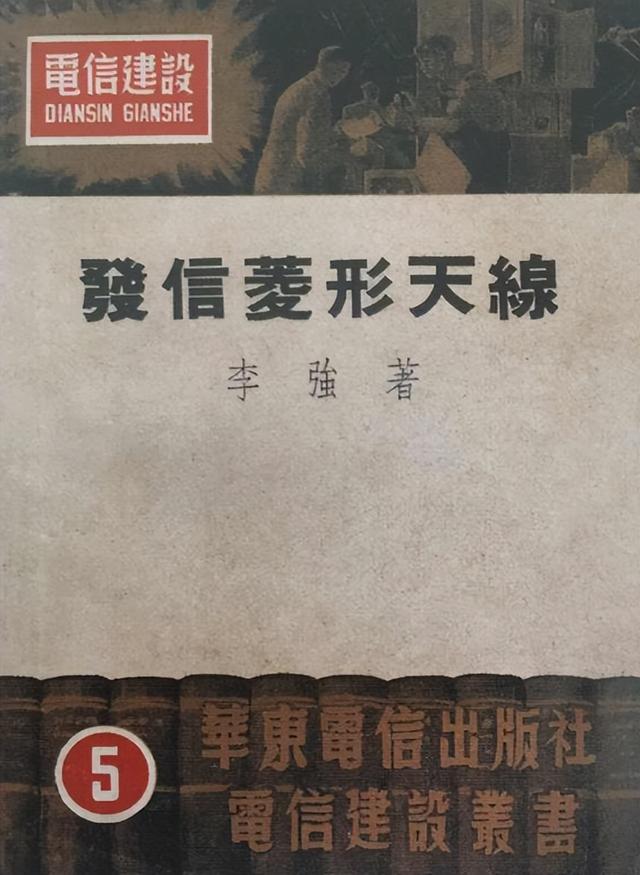

面对不公,曾培洪选择了用努力和成绩证明自己。他刻苦学习,专注于无线电技术的研究,并撰写了一篇名为《发信菱形天线》的论文。这篇论文一经发表,便在苏联学术界引起了轰动。凭借着卓越的研究成果,曾培洪被苏联通信科学院评选为七位无线电专家之一,他的研究成果被命名为“李强公式”,并被收入苏联百科词典,成为无线电领域的重要理论。

1937年,全面抗战爆发,曾培洪心系祖国,毅然回到延安,担任军工局局长。延安地处黄土高原,条件艰苦,但曾培洪并没有被困难吓倒。他充分利用当地的资源,如陕北的棉花可用于制作硝化棉,黄土岗中的铁矿和煤矿可用于炼铁,羊油可提炼甘油制作硝化甘油,木头可烧炭等。

为了适应八路军游击作战的特点,曾培洪的战友沈鸿花费半年时间,研制出了一套可移动的机械组,集车床、铣床、刨床、钻床四种功能于一体,只需两头骡子就能运输,一头牛就能驱动,实现了一边游击一边维修装备的创举,堪称“马背上的工厂”。

军工局的同志们还通过钻研商务印书馆的书籍,学习武器制造理论,并亲自动手实践。他们用废材制造枪管、钻眼机车、子弹芯机,用旧钢盔制造无名式马步枪,用硝化棉制造手榴弹,用铸铁制造掷弹筒、迫击炮。随着技术的不断进步,工厂甚至能够利用铁轨等废旧钢材制造武器,实现了资源的循环利用。朱德总司令经常与前线部队打招呼,让他们扒铁路获取钢材,以满足后方工厂的生产需求。

从1939年到1943年,延安军工局取得了令人瞩目的成就。共生产步枪9758支、子弹220万发、手榴弹58万多枚、掷弹筒1500枚、82迫击炮3.8万发、地雷上千万枚。不仅如此,随着产能的提升,军工局还开始涉足民用产品的制造,为纸厂制造造纸机,为药厂制造制药器械,为医院制造血清离心分离机、消毒锅,为广播电台制造发电设备等,为边区的经济建设和社会发展做出了重要贡献。

1949年,新中国成立,曾培洪本以为自己会继续在无线电领域深耕,但组织的安排再次改变了他的人生轨迹。当时,新中国需要与苏联开展外贸合作,引进苏联的156个援助项目。外贸工作不仅需要懂俄语,还需要具备技术和军工背景,同时由于经常参与外交场合,必须有情报工作经验。综合考虑,曾培洪成为了最为合适的人选,他被任命为外贸副部长。

初到莫斯科,曾培洪便面临着诸多挑战。驻苏使馆人手短缺,许多经办人不懂俄语,甚至汉字书写都存在错误。曾培洪在繁忙的工作之余,还要承担起培训使馆人员的任务,拿着《人民日报》为他们补习文化知识和语法。

在与苏联的贸易谈判中,曾培洪展现出了卓越的谈判技巧和智慧。苏联的援助项目并非无偿,需要进行艰苦的价格谈判。曾培洪利用自己在苏联的科研经历和人脉关系,深入了解苏方的成本底线和市场行情。

他让工作人员将收费项目逐一列出,与世界均价进行对比,并在谈判中巧妙地亮出自己的身份——《发信菱形天线》的作者。这一身份让苏方代表对他刮目相看,气势上矮了一头。凭借着充分的准备和精准的谈判策略,曾培洪成功地为国家争取到了合理的价格,每一分钱都花得恰到好处。

在外贸工作的同时,曾培洪还积极参与中国科学院电子学研究所的筹建工作,并兼任所长。1955年,他凭借在科研领域的杰出贡献,当选为中科院院士。长期与苏联打交道的经历,让曾培洪敏锐地意识到,过度依赖外部援助并非长久之计,必须加快国内的自主研发。他一边积极推动与苏联的合作,一边密切关注西方的产品市场,为未来的发展布局。

1960年7月16日,中苏关系恶化,苏联专家纷纷撤离中国。许多关键设备无法到位,国内众多工厂面临停工的困境。曾培洪迅速做出应对,一方面积极与西方国家接触,利用西德、日本、英国等国对中国市场的兴趣,在西方对中国的禁运政策下,巧妙地通过各种渠道购买急需的设备;另一方面,他大力督促国内企业加快自主生产,填补设备缺口。

为了解决与西方交易所需的外币问题,组织再次找到了曾培洪。尽管金融领域与他的专业背景相去甚远,但他毫不犹豫地接受了挑战。当时,美国的布雷顿森林体系主导着世界货币格局,美元与黄金挂钩。曾培洪通过中联部收集的大量关于美元的公开新闻资料,敏锐地察觉到美国货币体系存在的隐患。

曾培洪做出了一个大胆的预测——布雷顿森林体系迟早会崩溃。他向周恩来总理提交了一份详尽的报告,建议中国抄底黄金。在他的推动下,中国逐步将持有的外汇兑换成黄金。1973年,布雷顿森林体系果然破产,金价暴涨。

曾培洪的这一决策为国家赚取了巨额财富,他将低价囤入的部分黄金换成外币,在国际市场上购买了大量设备,有力地推动了国内的生产发展。据估算,这一操作给国家带来了三十多亿美元的收益,而前一年中国外贸出口的总规模才36亿美元,曾培洪的金融智慧和战略眼光可见一斑。

晚年的曾培洪,虽然工作依旧忙碌,但相对轻松了一些。中美关系正常化后,他发现美国有一种深受欢迎的饮料——可口可乐。他敏锐地意识到,这种饮料在中国可能有广阔的市场前景。如果国内能够引进生产线,不仅可以满足国内市场需求,还能减少对外国供货商的依赖。

在他的推动下,可口可乐生产线进入中国,多年来,可口可乐在中国市场保持了相对稳定的价格,成为了无数消费者喜爱的饮品,也为中国的饮料行业发展注入了新的活力。

1996年9月29日,91岁高龄的曾培洪在北京家中安详离世。在他的葬礼上,后人播放了他生前最喜爱的《国际歌》,以缅怀他波澜壮阔的一生。

曾培洪的一生,是为国家和人民无私奉献的一生。他转战情报、无线电、化工、军工、广播、外贸、金融等多个领域,无论在哪个岗位,都取得了令人瞩目的成就。他的每一项功绩,都足以让一个普通人骄傲一辈子,而他却集众多辉煌于一身。

他并非拥有超能力的穿越者,他只是一个心怀祖国和人民,在时代的召唤下,毫不犹豫地挺身而出,将自己的全部精力和智慧奉献给国家建设的普通人。他的精神,将永远激励着后人,在为实现中华民族伟大复兴的征程中,勇往直前,不懈奋斗。

文字来源:小牧phenix的视频内容