在街头巷尾的自媒体平台上,常常能看到惊心动魄的画面:一辆电动车突然自燃,浓烟滚滚,火光冲天,几乎在眨眼间化为一副烧焦的骨架。这些惊悚的画面让很多消费者心生恐惧,也在一定程度上影响了他们对电动车的认知。既期待着新能源汽车带来的环保和经济实惠,又对这类车辆的安全性产生了深深的怀疑。究竟,一辆电动车的安全性能否得到保障?这种“既爱又恨”的态度,是对电动车的中伤,还是对其未来发展的一种合理预判?

实际上,随着技术的进步和政策的不断完善,新能源汽车正在经历一场根本性的变革。根据应急管理部发布的《2023年新能源汽车火灾事故统计报告》,尽管新能源汽车因电池热失控引发的火灾事故占据了62%的比例,但这一类型火灾的整体起火率已降至万分之0.96,低于燃油车的同期水平。这样的数据或许让我们看到了一丝曙光,但也明显表明,电动车的安全问题依旧亟待解决。

在这样的背景下,2026年将引入的新国标GB 38031-2025,势必会改变电动车的安全格局。这份新规令业内翘首以待,因为它标志着国家在新能源汽车安全性上的再一次严格把关。作为消费者,我们在享受电动车所带来的便利之时,同样需要关注最新的安全标准以及它所带来的影响。例如,新国标明确要求新能源汽车在电池出现故障时,火焰必须被锁死在钢铁躯壳内,即使电池内部如同熔炉,乘员舱内也不应有任何烟气入侵。这一条款不仅展现了国家在技术上的高标准,也反映了对消费者安全的责任感。可以想象,面临如此严格的要求,车企将不得不主动应对,在设计与生产上进行深度创新。

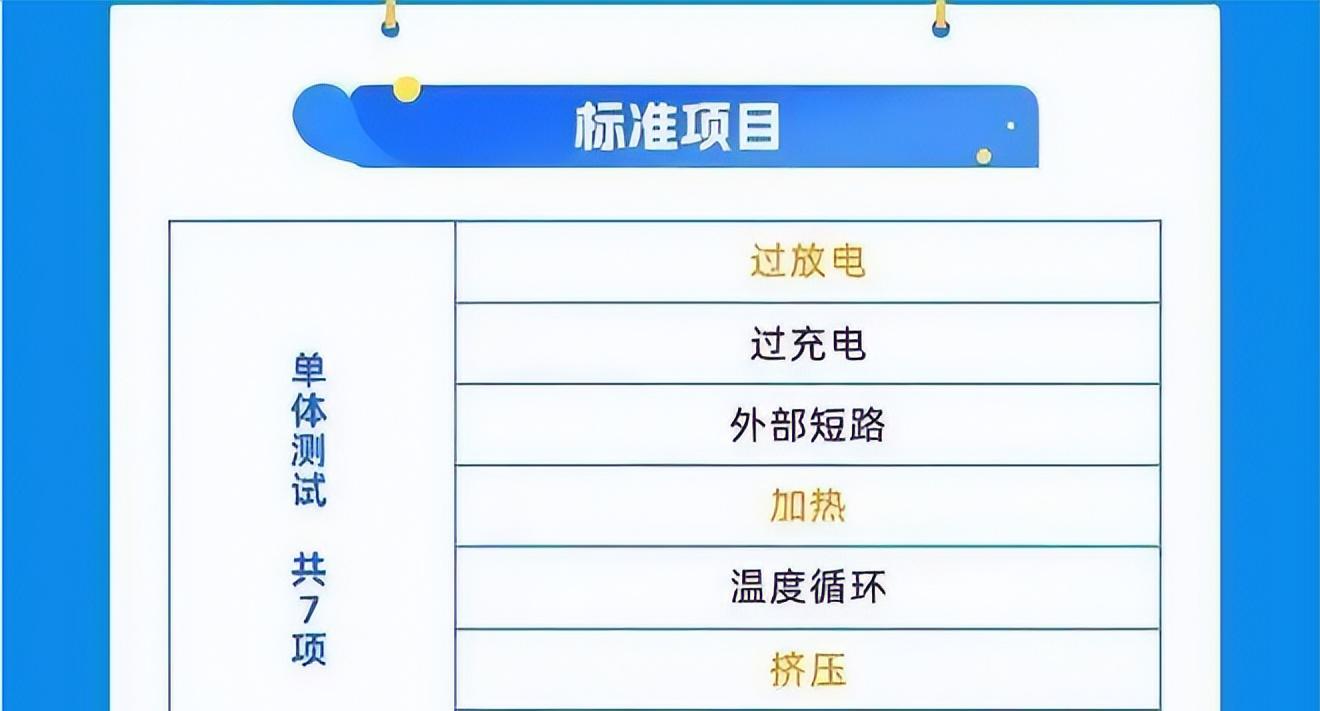

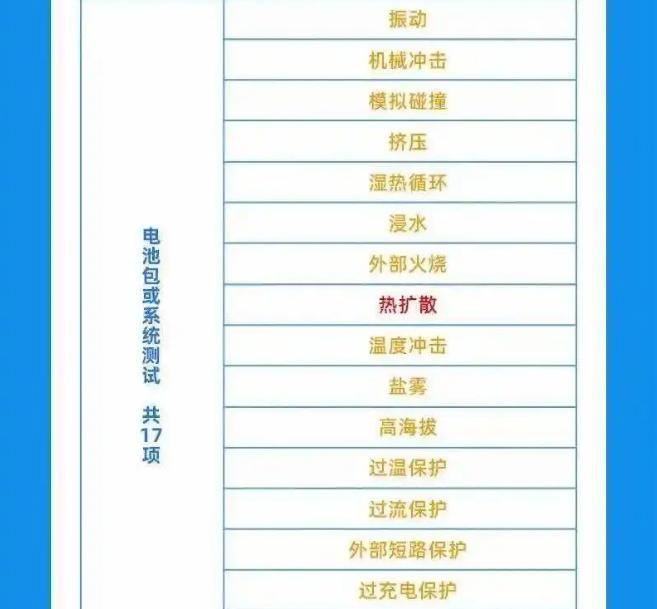

在国标的具体实施中,几项严苛的测试标准成为了行业的“护航者”。例如,底部撞击测试不仅模拟了托底事故,还要求电池包能承受30吨的冲击力而毫发无伤。300次快充极限挑战也为电池的耐用性进一步做了考量,相当于连续快速充电十个月,保证电池没有任何异常。最为严苛的“地狱级”热扩散测试则要求测试者用钢针戳破电芯,尽管里面的电池单元可能会融化,但不得有火苗外溢。这样的标准不仅在技术设计上提高了电池的防护系数,也进一步消除了消费者的后顾之忧。

面对这样的安全要求,各大电池制造商也积极开展技术改革。比如,比亚迪的刀片电池实验室便公开了一组数据显示,在针刺测试中,刀片电池表面温度仅为30度,完美应对了安全性的挑战。宁德时代的新技术“微米桥接”,也借助创新设计来分散失控时产生的热量,降低了安全隐患。这些技术的迭代和应用,不仅将改变电动车电池的整体安全性,也将推动整个行业向更高标准迈进。

行业的革新并不仅仅停留在技术层面。近年来,政府部门对新能源汽车市场的监管也在不断加强,令每一个电池包都必须烙印唯一编码,形成终身数据追踪。这无疑向消费者和市场传达了一个明确的信号:任何想在安全性上打折扣的企业,都将面临严厉的惩罚。可以说,标准的实施和行业的监管相辅相成,既为消费者提供了必要的保护,也为企业的责任划定了清晰界限。

在新的安全格局下,消费者的角色似乎也在悄然转变,他们不再仅仅是单纯的购买者,反而逐渐成为电动车行业发展的引导者。消费者在选择电动车时,将对车辆的安全性提出更高的要求,尤其是与过去相比,他们将更关注车企在新国标实施后所展现出的具体安全措施。同时,伴随新技术的诞生,驱动消费者在购买决策中更加理性,逐步培养出基于数据和标准的消费文化。

至于未来的电池技术,像长安汽车计划于2027年量产的全固态电池,可能是新能源汽车发展的下一个风口。这种电池不仅能大幅降低因电解液引发的燃爆风险,还有望提升电动车的能量密度,进而提升车辆的续航里程和整体性能。而这一次技术的变革,将彻底改变我们对新能源汽车的认知,让其真正做到安全可靠。

同时,我们也应意识到,新能源汽车的安全性不仅仅是行业标准和技术创新的成果,更是消费者选择的结果。与此同时,苹果的手机安全性能为何倍受信赖,或许其在用户数据保护的透明性也值得其他企业借鉴。在这个信息化的时代,用户有权要求企业公开透明,保障自身的安全利益。这样的趋势不仅推动了电动车及其相关行业的健康发展,更使未来的任何新兴技术都需在安全的阳光下成长。

电动汽车的未来将在标准、技术与消费者需求的共同作用下,逐步清晰。安全性不再是电动车一个孤立的议题,而是整个行业共同承担的责任。随着新国标的开始实施与完成,每一位消费者都将成为这场变革的重要参与者,见证新能源汽车从萌芽到成熟的全程。显然,现在我们已经站在了新能源汽车时代的一个新的拐点,能够自信地说,中国电动车的安全性不再是概率游戏,而是得以实现的物理和技术定律。

通过此篇文章,我们不仅追溯了新能源汽车行业面临的挑战,同时也展望了潜在的安全蓝图,强调了未来的前进方向。让我们共同期待,在新的国标体制下,新能源汽车能够真正实现安全、经济、环保的目标,为用户和社会带来更美未来。而用于评估安全性的数据与标准,将使得每一次选择都不再只是选择出行方式,更是一次对未来及其安全的责任担当。