伍中豪:他用一封信,拯救了革命的火种

“叛徒的信差竟然是个小兵,被搜身后,一场惊天危机浮出水面。”

这是1927年秋天发生在革命队伍中的真实一幕。

一

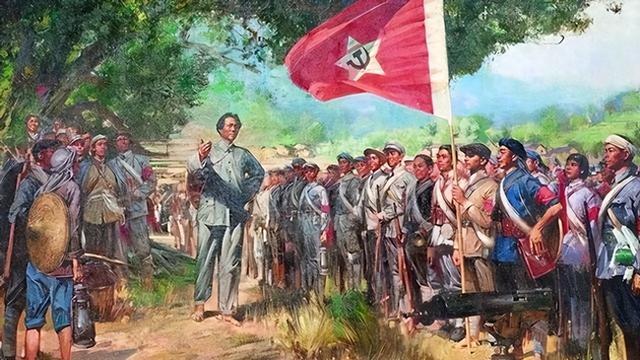

个小兵的身上藏着一封信,这封信差点把整支队伍送进敌人的怀抱。而发现这封信的,是一位年仅22岁的红军将领。他的名字叫伍中豪,一个曾被毛泽东称为“救下革命火种”的人。

为什么一封信能引发如此大的风波?又是什么让一代将领如此深受信任?这场惊心动魄的革命故事,背后藏着怎样的抉择与牺牲?

一封信,暴露了叛徒的阴谋

1927年秋天,秋收起义的余部正在艰难转移。

这支队伍刚刚经历了敌人的围追堵截,士气低落,补给匮乏,随时可能被瓦解。在队伍中,伍中豪敏锐地察觉到了一些异常。

团长陈浩、副团长徐恕等人行动诡秘,总是绕着主力部队走,行军路线也悄悄偏离了目标。

按照计划,队伍应该向井冈山方向集结,但现在却越走越南,越来越靠近敌人控制区。

直觉告诉他,这里面有问题。但单凭疑虑无法指控对方,伍中豪决定等待时机。他注意到陈浩派出了一个小兵传递消息,便暗中拦下了这个信差。经过搜身,一封写给敌军将领方鼎英的投降信赫然在目。

信中清楚写明了叛徒的计划:他们准备带着整支部队投降敌人。这不仅是叛变,更是对革命火种的致命威胁!

叛徒的嚣张和伍中豪的决断

在找到投降信后,伍中豪没有立刻公开。他深知,贸然揭发只会引发更大的混乱。于是,他秘密将信件送往前线指挥部,让毛泽东亲自过问此事。

与此他和几位信得过的战友张子清、宛希先商议对策。面对叛徒,他们选择了最直接的方式——当面质问。

当伍中豪将投降信摊在陈浩面前时,陈浩非但不承认,反而理直气壮地和他争吵。

甚至有人试图挑拨士兵,制造内部分裂。一时间,整个队伍停滞不前,陷入了危险的僵局。

伍中豪没有退缩。

他明白,此时的每一步都关系到革命的生死存亡。他选择了等待毛泽东的指令,同时用自己的威信稳住了局势。最终,在毛泽东的主持下,叛徒陈浩、副团长徐恕等人被当场处决。

叛乱被平息,队伍得以安全转移。

秋收起义中的关键人物

这次事件不仅让伍中豪赢得了毛泽东的高度信任,也让他成为秋收起义中的关键人物。其实,早在起义爆发前,伍中豪就已崭露头角。他出身书香门第,毕业于北京大学,又考入黄埔军校,军事素养过硬,还具备敏锐的政治眼光。1927年,起义前夕,他毅然追随毛泽东,成为秋收起义的重要参与者。

在起义失败后,毛泽东提出转移到罗霄山脉打游击的计划,却遭到不少人的反对。

师长余洒度和副师长余贵民坚决不同意,甚至公开顶撞毛泽东。这时,伍中豪站了出来,用枪指着余洒度,逼他服从命令。

这一举动令毛泽东印象深刻,也为起义部队的转移争取了宝贵时间。正是这次转移,保住了中国革命的火种。

1. 叛徒的出现,革命处于生死边缘

陈浩等人叛变,是当时红军内部最大的危机之一。

秋收起义失败后,部队士气低落,外有敌军围追堵截,内有叛徒暗中作乱。

若非伍中豪及时发现投降信,这场叛乱很可能导致整支队伍被敌人歼灭。可以说,陈浩等人的叛变,是革命火种面临的最大威胁。

2. 毛泽东与伍中豪的抉择,挽救了局势

在关键时刻,毛泽东选择了果断处决叛徒,伍中豪则承担了揭发和稳住局势的重任。两人的决策,不仅解决了眼前的危机,也巩固了部队的团结。这种铁腕手段虽然残酷,却是当时唯一的选择。

历史证明,这次抉择是挽救革命的重要一步。

3. 叛乱的平息,为后续的三湾改编铺平了道路

叛徒被清理后,部队迅速恢复了秩序。在随后的三湾改编中,毛泽东将部队整编为“团以下建制”,并提出“党支部建在连上”的革命原则。

这场改编奠定了红军的政治基础,而伍中豪的表现也为他赢得了更高的威望。

4. 伍中豪的牺牲,革命失去了一位猛将

可惜的是,这位挽救革命火种的青年将领没能看到胜利的曙光。1930年,在一次突围战中,他为了掩护队伍不幸牺牲,年仅25岁。他的逝世让毛泽东痛惜不已,甚至用“苍天损我一臂膀也”来形容内心的悲痛。伍中豪的牺牲,既是个人的不幸,也是革命队伍的重大损失。

伍中豪的故事,是革命年代无数英烈的缩影。他是个“文武双全”的人,既能在战场上带兵冲锋,也能在危机时刻力挽狂澜。

他的果敢、智慧和牺牲精神,成为井冈山革命火种的守护者。有人说,如果伍中豪能活到建国,他的成就绝不会逊色于后来的一代元帅。

但历史没有如果,他的生命定格在了25岁,却永远留在了中国革命的记忆中。