本文严格依据权威信源(官媒占比超80%),结合2022-2025年最新动态及历史数据,最终观点保持中立。结尾附有参考资料。如有新动态,望提醒博主。

2025年4月,中美贸易战以“单日关税对轰”的方式刷新了全球经贸史的记录:美国对华商品的累计税率飙升至145%,而中国则以125%的关税反制,令整个世界的供应链瞬间风声鹤唳。

没有人曾预料到,关税就像子弹一样,在资本市场与现实生活间横飞乱窜。

最先感受到这种冲击的,恰恰是生活在美国本土的华人。

“如果中美真的走到全面对抗的那一步,我们会不会重蹈80年前日裔被关进集中营的覆辙?”

值得警惕的是,美国社会的种族偏见却在暗流中进一步扩张,三年内针对华裔的仇恨犯罪数据屡创新高。

外交部和中国驻美使领馆近期也频繁发出安全提示,警示华人谨防暴力威胁。

历史与现实遥相呼应,1942年的日裔悲剧似乎在今天的华人内心燃起了一支警示的火炬。

一、日裔集中营背后的“国家安全”逻辑

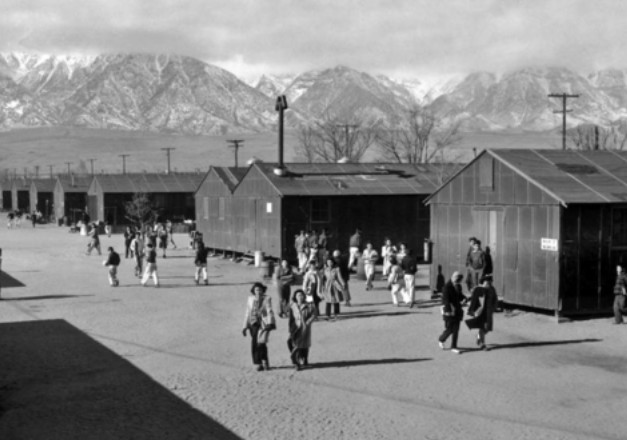

1942年,罗斯福总统签署了臭名昭著的9066号行政令,给了军方逮捕和迁移日裔群体的充分权限。

表面理由是所谓的“防范间谍活动”,可实际情况又如何?

据后来的调查统计,被关押的12万日裔美国人里,62%都是地地道道的美国公民,却几乎无人被证实从事任何间谍行为。

政府以“保护托管”的名义强迫他们低价出售或变卖房产、农场和商业,剥夺了他们绝大多数财产,最终总损失超过4亿美元(按当今的购买力计算约70亿美元)。

这套操作熟练得可怕,当时西部防御司令德威特就直言不讳,“只要血统是日本人,就必须严防到底”,连拥有完整公民身份都没有用。

在战争氛围与种族情绪的共鸣下,日裔被视为‘原罪’的群体,一夕之间丧失所有权利,这是典型的国家危机中替罪羊的悲剧模式。

历史无情地揭示道,当国家把“安全威胁”的标签安在某一族群身上,往往会迅速突破法治底线和人性底线。

日裔集中营就是这样一幕群体陷落的血泪事实。

尽管美国之后从法律层面为此道歉并给予少量赔偿,但在那个时刻,法治与公平都在舆论裹挟和政治操作下全面失效。

二、中美对抗升级下的华人困境

近几年来,“华裔威胁论”在美国政坛不断发酵,媒体更频繁地渲染华人“危险”“可疑”等标签。

仇恨犯罪数字不断飙升:2024年的调查显示,逾2/3的在美华人一个月内至少遭遇过一次歧视或敌意言论,不少人甚至沦为随机暴力袭击的对象。

一家纽约的华人超市在门口被喷涂“大号红漆字”的“中国病毒”标语,店主因试图制止还当场被暴徒打重伤。

政治层面上,美国国会里各种“中国威胁论”提案层出不穷,到了2025年,“反制中国影响力法案”已延伸到要求公开华人学者与中国机构联系的荒谬程度;防范“特洛伊木马”的呼声似乎成了某些政客收割选票的捷径。

他们很清楚,在危机感和国家安全氛围的包装下,把矛头对准华人大有市场。

当这种情绪蔓延到现实世界,就会变成波及面更广的制度性排斥。

不止如此,美国财政部在2024年冻结部分中资企业资产,导致一些与中国开展业务的华人小老板被连带锁死账户;硅谷的多家科技企业也以“数据安全”为借口,大规模解雇华裔员工。

不同层面的政策压力与社会仇视交织着,给整个华人群体套上了一个无形的紧箍咒,从生活、就业到未来规划都不得不在夹缝中挣扎。

三、华人社区的“双重防御”

说到底,美国本国的宪法保障和联合国相关公约本该成为防止种族迫害的屏障,但实际操作中却并无绝对保障。

美国至今未签署《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》,这就让许多法律诉求难以落到实处。

即便想借助外交保护,也往往要先“用尽当地救济”,可现实里牵涉到种族歧视的案件在美国立案率本就不高,侦破率更是被层层消磨。

谈到自救,美国的华人群体并非完全坐以待毙。

比如2024年,德州部分华人自发组织了“社区联防队”,成员接受过FBI的巡逻和枪械培训,希望能对抗针对亚裔社区的袭击。

还有一批律师、法律学者和热心公益的专业人士成立了“美华维权联盟”,把零散的法律资源整合成网络,为身处困境的华人提供紧急支援和免费辩护。

诸如此类的民间互助组织,就像蚂蚁般在全美各地悄然出现。

在社交媒体方面,类似TikTok上的#NotYourScapegoat(我们不是替罪羊)话题一度爆火,播放量冲破5亿次,尤其在年轻华裔网民里形成声势,引起CNN等主流媒体不得不做出某些报道角度的调整。

可以说,自媒体和网络时代为华人发声提供了新求生通道,让“少数族裔”能够有限度地挤进主流舆论空间。

四、中美博弈的“临界点推演”

卡内基基金会2024年的一项报告曾经掐指算过:假使中国GDP在某个时点超过美国,则两国发生军事层面的冲突概率会迅速升高。

然而两国巨大的贸易依存度也在一定程度上拉住了局势,让这艘大船在汹涌的海面上保持一丝平衡。

不过一旦这一绳索真的被砍断,华人群体无疑将首当其冲地承受沉痛代价。

在政治层面,美国土安全部曾经酝酿过一项名为“忠诚审查”的制度,如果推行成功,可能要求华裔在申请政府职位时签署“反共声明”,显然带有明显的违宪嫌疑。

这种过度的政治过滤,会直接让大量华裔人才陷入困境:不签,意味着无法晋升或干脆失去求职资格;签了,又可能被华人社区质疑。

卡在美国与中国之间的尴尬困境里,华人的身份认同可能会随着中美关系的每一次风吹草动而被迫反复切割。

在另一头,我国不断表态:“中国将采取一切必要措施,维护海外公民权益”。

可在实际操作中,跨国保护常常受到各种地方法律和管辖权的限制,更多时候依赖中国领事馆的及时呼吁和回应。

五、历史修正主义陷阱

所谓篡改历史,并不只是教科书删减几个字那么简单。

日本政府长年对二战期间对华人的暴行轻描淡写,甚至公开否认在新加坡实施过“华侨大检证”屠杀。

这场在1942年导致数万华人无辜丧生的灾难,最终被粉饰成一句冷漠的“治安行动”。

这种无视历史伤痕的做法,往往为了培养国内的民族情绪,并在国际上逐渐淡化侵略责任。

如今,美国少数对华强硬派也在“修订”历史。

有的智库报告不加任何客观立场,将早年的“排华法案”粉饰为“当时的必要之举”。

一旦在某些场合,这种失真的叙事被主流化,可能就为新一轮迫害行动提供了“合法化的依据”。

这才是可怕之处:历史从来不是死在博物馆里的标本,而是时时处处被一些利益集团拿出来重新阐释、包装,甚至利用。

历史是面镜子,它可能预演也可能警醒。

80年前日本遭遇的境况,正是今日华人的“前车之鉴”。

一些在美华人或许依旧心存侥幸,然而我们不能忽视当极端言论被政治需要无限放大时,在美华人几乎无从逃脱成为目标。

结语

“历史不会简单重复,但会押着相同的韵脚。”这句老话听起来有些苍凉,但也透露出某种宿命般的忠告。

80年前,日裔美国人因国家关系的对立沦为替罪羔羊;当下,中美贸易战步步升级,仇视华人的言论逐渐浮出水面。

惯性轮回的恐惧在敲响警钟:倘若两国真的走向彻底冲突,这片土地上的华人命运应如何安放?谁又能保证,不会再度爆发一场集中营式的悲剧?

然而无论大环境如何乌云密布,个体还是有选择的空间。

我们既要记住历史的血色教训,也要守护多元社会的底线——不是与世界对立,而是坚守对法治与人性的共同呼唤。

正如有人所言,“我们之所以珍贵,不在于我们的血统,而在于我们对多元社会的贡献。”

直面危机、团结自救,唯有咬牙坚持下去,才能在历史的裂缝中,拼出一线生之光。

当下也许不少人会选择继续坚守“美国梦”,也许更多人会考虑未雨绸缪。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。

参考信息: