1977年的南京港码头,21岁的女车工高英在机床轰鸣声中,反复摩挲着江苏省话剧团的招考简章。彼时全国仅招10名学员,千里挑一的竞争中,这个普通工人家庭出身的姑娘,凭着字正腔圆的普通话与天生镜头感,成为三名录取女学员之一。命运齿轮由此转动:次年上海电影制片厂为国庆献礼片《她俩和他俩》选角时,新人高英竟被钦定一人分饰双胞胎姐妹。

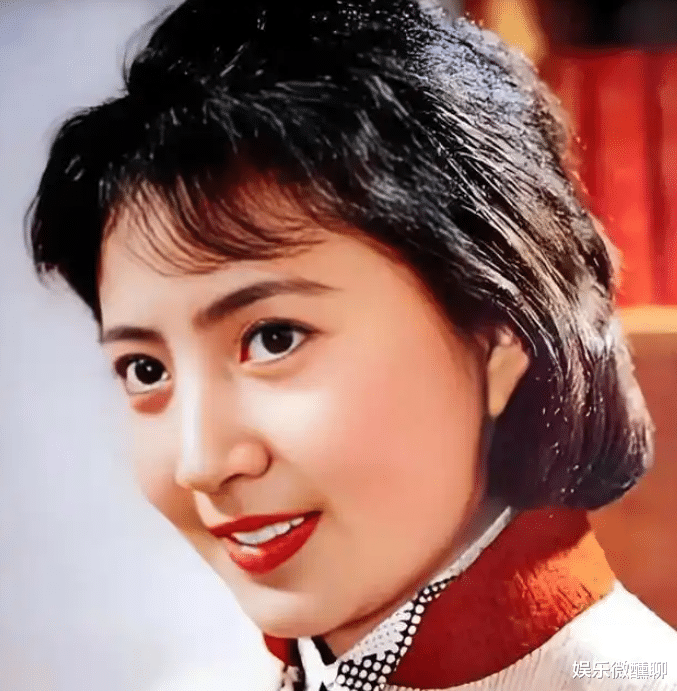

导演桑弧在片场惊叹:“静若处子的顾方方,动若脱兔的顾圆圆,这丫头身上住着两个灵魂。”影片上映后万人空巷,高英与刘晓庆、陈冲等人同台捧起文化部青年演员优秀创作奖,成为改革开放初期最炙手可热的“国民初恋”。

1980年《等到满山红叶时》中,她塑造的吴素琴让观众在影院哭湿手帕;《燕归来》里24岁挑战60岁年龄跨度,为呈现老年妆过敏毁容,拍骑马戏摔得浑身淤青仍拒用替身。

当同期影星纷纷南下“淘金”时,高英却在90年代悄然回归话剧舞台。担任江苏省话剧院院长期间,她带着团队在县城剧场连演38场《守岁》,零下十度的冬夜裹着军大衣候场;为排演先锋话剧《青春禁忌游戏》,自掏腰包垫付舞美经费。业内流传着“高英魔咒”——凡她主演的话剧,观众席总能找到抹泪的同行。

这份执着换来“文华表演奖”“金狮奖”等重量级荣誉,却也让她错失影视黄金期。2000年后国产剧片酬飞涨时,她仍在《门第》《村支书》中甘当绿叶,面对“过气”质疑淡然回应:“戏台上没有小角色,只有小演员。”

走进高英晚年居住的60平米职工宿舍,墙上泛黄的老照片记录着昔日辉煌:与达式常对戏的剧照、和毛永明抓蛇拍《多情的帽子》的花絮、人艺后台与濮存昕的合影。逼仄书房里,珍藏着她最得意的“财富”——整柜话剧剧本,每册都写满批注。

邻居回忆,老人常穿着二十年前的旧风衣,拎着布袋去菜场,却会为年轻演员的朗诵会豪掷积蓄。2017年《人民的名义》剧组邀约时,她顶着化疗后的憔悴出演,面对观众“认不出”的感慨,只笑道:“角色认得出就行。”

5月突发心梗离世时,高英账户余额不足六位数,却留下38部影视作品、21部话剧代表作。葬礼上,学生含泪追忆:“老师总说‘演员是手艺人’,她这辈子真把手艺刻进了骨血。”

从国营厂车工到国家一级演员,高英走完一条反向逐利的路。当流量明星日薪208万成常态,这位“穷戏骨”的存在,恰似一记时代的叩问——究竟什么才是演员真正的“片酬”?或许答案就藏在她临终前反复摩挲的《雷雨》剧本里,藏在每场演出后观众久久不熄的掌声中。