有人用"太湖深藏功与名"形容无锡,这座GDP常年稳居全国前十的城市,既有姑苏的温婉,又带着金陵的贵气。

春风一吹,三万株樱花就蘸着太湖的水汽泼墨挥毫,把天地染成粉白画卷。

当杭州西湖被游客挤成明信片,当扬州东关街的灯火渐染商业气息,无锡正以江南最本真的模样,在太湖畔书写着独属自己的风雅。

一、樱花作序,鼋头渚藏着江南三月的密码

当苏州人忙着给园林拍雪景,无锡人早已在鼋头渚的樱花雨中品出了春的滋味。这座被称作"江南樱花宇宙"的胜地,藏着全球最动人的粉色交响曲。

三万株樱花不是简单堆砌的数字,而是三百六十五天等待的承诺——早樱像含羞的少女,吉野樱似泼墨的画家,晚樱则如醉酒的诗仙。

长春桥的樱花隧道最懂浪漫,枝桠交错成粉色的穹顶,太湖的波光透过花瓣滤出星芒。待到暮色四合,灯光如月光般流淌,樱花竟显出玉雕的质感,夜樱与星斗在太湖的镜面相遇,分不清是天上的星子落进花间,还是枝头的花朵飞上银河。那些举着长枪短炮的摄影家突然都成了哑巴——此刻的语言在樱花面前,显得多么贫瘠。

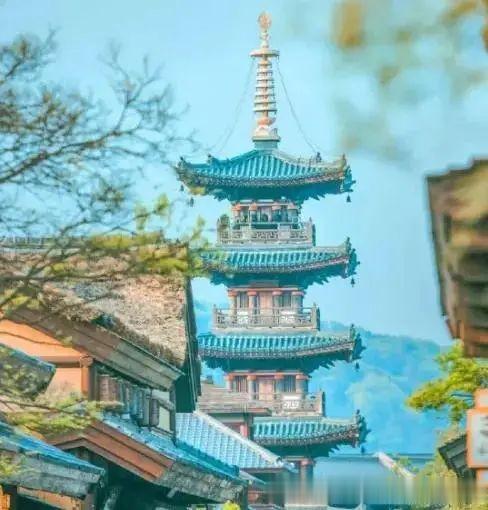

不远处拈花湾的唐风建筑群,正在上演更奇幻的穿越戏码。当樱花撞上飞檐斗拱,汴京的繁华与奈良的禅意竟在此奇妙融合。夜游时提一盏灯笼,看光瀑从塔楼倾泻,花瓣在光影中起舞,恍惚间竟分不清自己是看客,还是画中人。

二、古镇与园林,凝固的江南美学基因

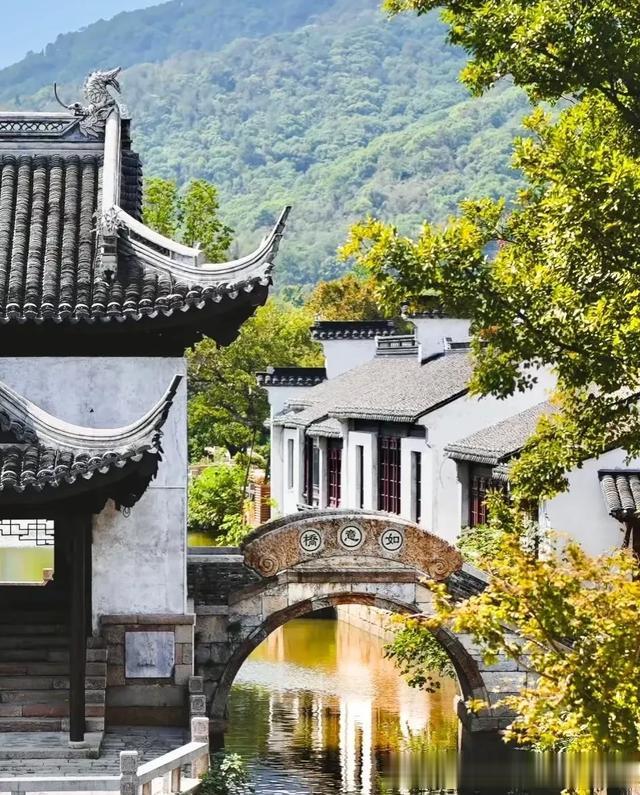

无锡人把"江南"二字拆解成无数个生活场景——在惠山古镇的祠堂群间,120座宗祠串起半部江南氏族史。青石板路被晨露浸润出墨色,老茶客的紫砂壶里泡着整个明朝的月光。那些斑驳的砖墙不仅刻着家族密码,更封印着时光酿造的陈香。转角遇见泥人阿福的店铺,彩塑的童子捧着寿桃,笑得比檐角的铃铛还要清脆。

蠡园的春色最解江南园林的密码。太湖石堆叠出立体的山水画,回廊框景如流动的诗行,站在千步廊眺望五里湖,竟分不清是湖水漫进了园林,还是园林生长在湖面。蠡园的美带着三分醉意——七分是天成,三分要拜范蠡西施当年的游船所赐。当拙政园挤满打卡的游客,这里的园丁还在不紧不慢地修剪着罗汉松,仿佛天下园林就该这般从容。

最惊艳的当属巡塘古镇,三面环水的半岛将时光凝固在民国初年。茶馆里的评弹声与咖啡机的轰鸣奇妙同频,穿旗袍的姑娘和戴渔夫帽的画家在石桥上擦肩。水乡的魂在这里从未消散,只是换上了棉麻质地的现代衣裳。临河的酒肆飘来糟熘鱼片的香气,提醒着行人:无锡人的雅致,终究要落在一碗三凤桥酱排骨上。

三、水巷与佛光,照见江南的两种面相

古运河的桨声灯影里,藏着无锡最鲜活的城市肌理。南长街的河道如青罗带,串起明清的老宅和先锋的艺术馆。游船穿过清名桥时,岸边的咖啡师正往拉花里注入运河的涟漪。

青砖墙上的爬山虎知道所有秘密——哪扇花窗后飘过评弹的余韵,哪个码头卸下过明朝的漕粮。夜游时最宜听水磨腔,吴侬软语混着电子音乐的节拍,竟比鸡尾酒分层更耐人寻味。

灵山大佛的金色法相倒映在太湖水面,九龙灌浴的喷泉画出彩虹的弧线。谁说江南只有婉约?这尊88米的青铜坐佛,分明用莲花的姿态托起了整片苍穹。梵宫的琉璃墙晃动着千佛的影子,抄经的人笔尖沾着太湖的水汽,落墨时竟有莲花在宣纸上绽放。谁能想到,这座城竟能把人间烟火与禅意空灵调和得如此妥帖?

梅园的早春最懂江南的傲骨,当腊梅的冷香还未散尽,粉白的花海已漫过观澜堂的飞檐。无锡人赏梅不喜扎堆,最爱在冷香阁寻几株老梅,看虬枝在粉墙投下水墨剪影。梅瓣飘落太湖砚池时,恍若王羲之遗落的墨点,在波光中晕染出整个春天的诗笺。这般风雅,怕是连林逋也要羡慕今人的眼福。

试问哪个江南城市,能把禅意与市井、古典与现代糅合得这般不着痕迹?鼋头渚的樱花年复一年飘进太湖,带走游人的惊叹,却带不走这座城的悠然。当杭州忙着维护"天堂"的盛名,当苏州精心打理园林的鬓角,无锡正倚着太湖石,不紧不慢地沏着二泉映月茶——茶烟升起时,整个江南的春天都在这盏碧波里舒展开来。