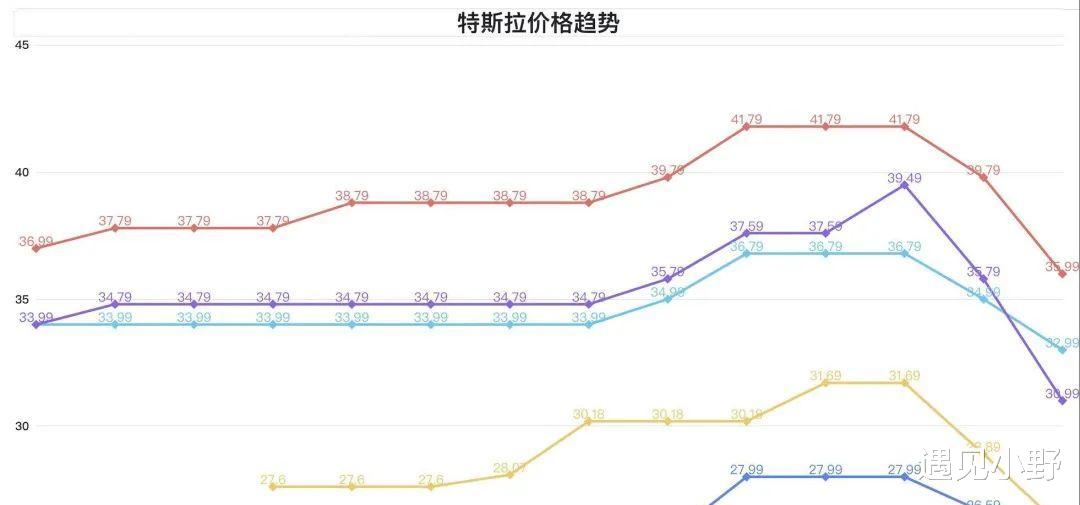

特斯拉Model Y价格跌到冒火星!补贴后20.19万起步的操作,直接在中国车市甩出一枚核弹。有人凌晨在深圳门店外搭帐篷排队,也有人攥着三天前刚签的购车合同愤怒捶桌。这场席卷新能源市场的飓风背后,藏着比刀片电池更锋利的商业逻辑。

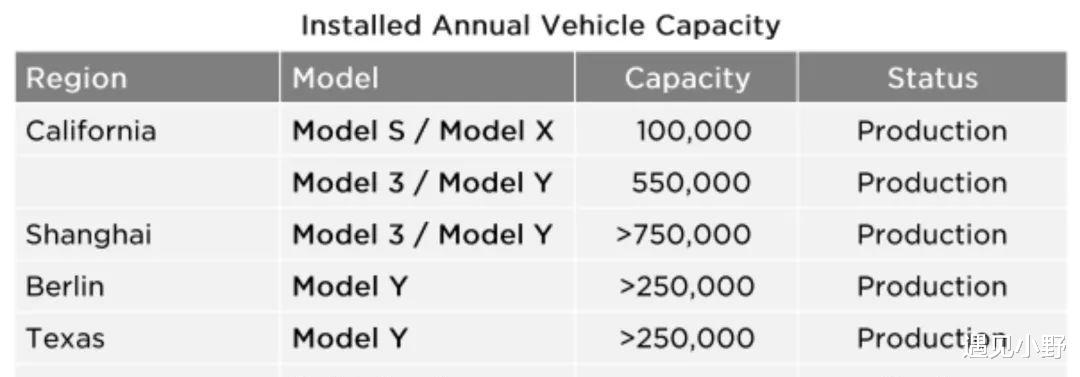

产能过剩与成本优势的叠加,让特斯拉的降价显得既疯狂又合理。上海超级工厂110万辆的年产能支撑起产能"堰塞湖"的泄洪需求,而95%的国产化率硬生生把造车成本砍到26.8万元/辆的行业低位。马斯克这次挥动的不是镰刀,而是电钻——直击竞品利润空间最脆弱的岩层。

当Model Y把枪口对准迈腾、凯美瑞时,表面是20万定价区的绞杀,内核却是商业模式的碾压: - 全铝车身工艺将维修成本转嫁给保险公司 - 48小时交付周期吊打传统车企的期货模式 - 超充网络布局已覆盖90%高速枢纽

比降价更可怕的是特斯拉的资产负债表。“手握270亿美元现金流,别人降价是割肉,马斯克是抛点肉渣养鱼塘。”某券商分析师在内部会议上如此调侃。这解释了为何每股盈利高达0.93美元的特斯拉,敢把单车利润率从30%压缩到18%——用存量优势绞杀增量竞争者的生存空间。

比亚迪展厅里,销售总监的手机屏还定格在迪粉群里的段子:"同样是30万预算,现在Model Y长续航和汉EV顶配之间,就差一个手机支架的距离。"看似戏谑的对比,揭露了残酷现实:特斯拉降价单向打通了豪华品牌连接大众市场的通道,而自主品牌的向上突围突然被卡住咽喉。

数据揭示的生存赛道愈发狭窄: | 维度 | 特斯拉 | 中国品牌均值 | |-------------|---------------|-------------| | 研发投入/营收 | 7.1% | 4.3% | | 生产周期 | 10小时 | 26小时 | | 人均产值 | 73万元 | 22万元 |

当智己L6匆忙宣布赠送2.8万配置包,小鹏G9改款增配降价3万时,价格链击穿带来的行业阵痛已难以掩盖。这场战争中,现金流决定存活周期,研发效率决定竞争水位。

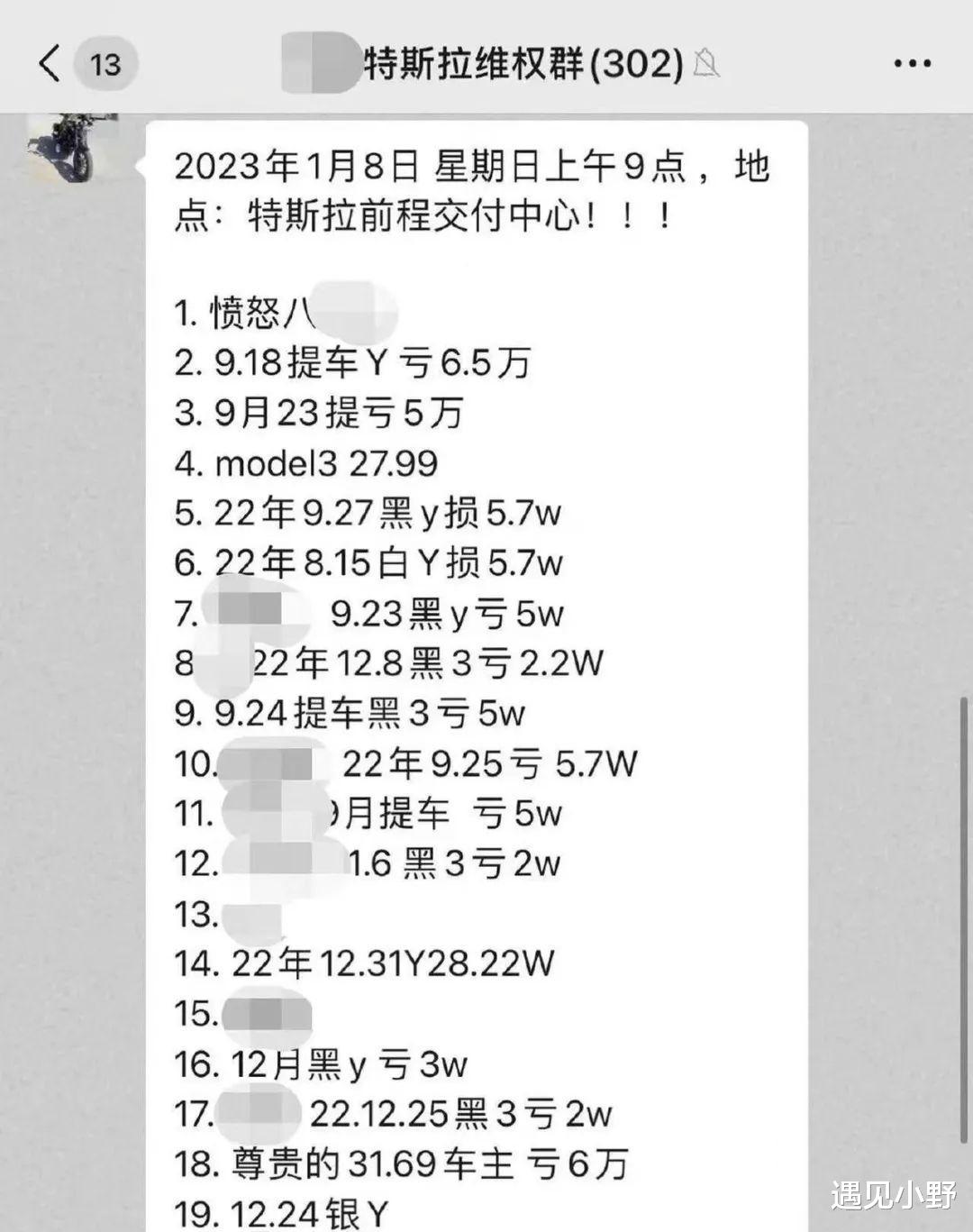

提车仅3天的张先生发现车辆贬值4万时,愤怒转化为朋友圈自嘲:"买特斯拉不如炒股刺激。"但这恰恰揭示了电动车作为科技产品的残酷属性: - 产品迭代周期压缩至12个月(传统车通常5年) - 软件增值收入占比突破30% - 残值率波动与手机趋同

当车机芯片从HW3.0升级到HW4.0,老车主获得的不是情怀补偿,而是价值缩水的冰冷提示。这也解释了4S店最近流行的黑色幽默:"现在买车和泡面一样——建议即买即用,拒绝长期持有。"

汽车分析师李斌指出:"2024年将成为智能电动车全面消费品化的临界点,价格腰斩与配置翻倍将成为新常态。"

特斯拉APP突然更新的"充电桩共享"功能,暴露了马斯克更大的野心——当车辆毛利率趋近制造业基准值时,软件生态才是潘多拉魔盒。这其中暗藏的商业模式堪称降维打击: 1. FSD订阅费年增长87% 2. 超充开放带来电源运营收入 3. 数据服务形成新盈利闭环

老车主依稀记得,三年前OTA升级能解锁续航里程,今天软件订阅却能成为持续收割用户价值的"电子脐带"。在这个层面上,所谓降价不过是吸引更多人接入生态网络的诱饵。

面对展厅被抢订一空的盛况,特斯拉店长私下苦笑:"现在卖车像卖菜,早上报价下午就可能变。"这折射出一个更冷酷的现实——新能源车市正在复制手机行业的马太效应。特斯拉不是第一个掌握价格屠刀的车企,但可能是唯一能把价格战打成持久战的存在。

对于持币观望的消费者,三组数据值得深究: - 上海工厂ModelY百车成本:同比下降21.6% - 4680电池量产进度:Q4装机率突破40% - FSD入华:年底前落地概率72%

当价格战迷雾中浮现这些确定性信号,或许我们该重新审视购车底层的选择逻辑。毕竟在技术爆炸的时代,选择购买的可能不是一辆车,而是一张通往未来出行生态的船票。

你的关注是我的动力,点个【赞+在看+转发】支持一下吧!