汉字的一砖一瓦堆砌成了文章的高楼大夏,但如果没有标点在其中穿插,再好的文章也没有美感可言。我国早在秦汉以前就出有现标点符号的概念,但使用并不普遍,大部分的书仍然没有标点符号。

我们现在使用的标点符号起源于欧洲,第一个从国外引进标点符号的是清末同文馆的学生张德彝。同文馆是清末洋务运动中洋务派为培养翻译人才而设立的,张德彝是第一批英文班的一名学员。

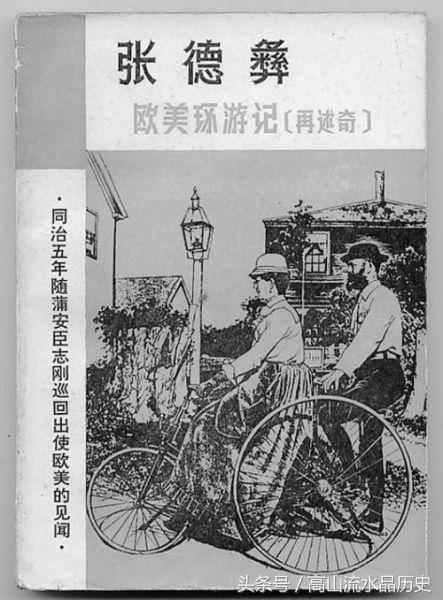

1868年2月,清政府派团出访欧美,张德彝也成为访问团的一员,随团做翻译工作。访问期间,张德彝把自己的所见所闻所感写成了一本《欧美环游记》。在书中,张德彝介绍了西方的新式标点:“泰西各国书籍,其句勾勒,讲解甚烦。如果句意义足,则记‘。’;意未足,则记‘,’;意虽不足,而义与上句黏合,则记‘;’;又意未足,外补充一句,则记‘:’;语之诧异叹赏者,则记‘!’;问句则记‘?’;引证典据,于句之前后记‘“”’;另加注解,于句之前后记‘()’;又于两段相连之处,则加一横如‘——’。”

张德彝在言辞之间虽然流露出对新式标点的不屑一顾,却在无心之中成为向国内引进新式标点符号的第一人。

新文化运动前后,以胡适为代表的知识分子提倡白话文,新式标点的需求也应时而来。1916年8月,胡适在《科学》杂志上发表了《论句读及文字符号》一文,成为新文化运动中提倡新式标点的奠基之作。

1920年2月2日,北洋政府教育部发布第53号训令:《通令采用新式标点符号文》,批准了以胡适为首,包括钱玄同、刘复、朱希祖、周作人、马裕藻在内的六位教授联名提出的《请颁行新式标点符号方案》,颁布通行“,。;:?!()《》”等标点,这标志着我国第一套法定的新式标点符号的诞生。

围绕着新式标点符号的使用,当时还发生了一系列故事。胡适曾经出版了《中国哲学史大纲》一书,这部著作不仅用白话文撰写,而且书中第一次用新式标点。书出版后,胡适送了一本给章太炎先生。他在书的提词中写着“太炎先生指谬”“胡适敬赠”等字样。姓名旁边,按新式标点规定,加一条黑线。章太炎弄不清这个符号的作用,见自己名字旁有黑线当时就火了:“胡适竟然敢在我的名字上乱涂乱画!”等看到胡适的名字旁边也有一条黑线,章太炎才由怒转喜:“哦?他也有黑线,那就扯平了。”

在新式标点的使用过程中,还出现了很多波折。有很多抑制白话文运动的知识分子也对新式标点进行抵制。比如文学家林琴南,他博学多才,曾用文言翻译过150多种外国小说,名气很大。他在翻译时感到困惑的还不是自己不懂外文造成的不便,而是由于抵制标点造成的尴尬。

当时,外文中已使用了多种标点符号,受传统的影响,他怎么也不肯把外文中的标点移植过来,有时就很不好处理。比如,碰到外文中的省略号,他只好在原文有省略号的地方写上“此语未完”四个字夹在译文中,弄得读者莫名其妙。

社会上有些人也对新式标点符号有一些偏见,据说有位刻薄的出版商曾向鲁迅先生约稿,但又想少付稿费,于是事先讲明,标点符号不算字数,因为它不是文字,希望得到谅解。没想到鲁迅先生答应得非常爽快,让出版商着实高兴了一把。

几个月后,鲁迅先生如约送上稿件,出版商打开文稿一看,只见密密麻麻的蝇头小楷布满了一个个方格,但因没有标点,无法断句,怎么也弄不清内在的深意,简直如同“天书”。

出版商无奈,只好亲自登门向鲁迅道歉,请求加上标点符号。鲁迅先生严肃地说:“你不是说标点符号不是字吗?但没有标点的文字能叫文章吗?现在你该明白了,标点就是无声的文字!”随后,他从出版商手中接过那叠文稿,认真添加标点,使文字、标点达到和谐统一。