如果你对量子力学有所了解,肯定听说过一个实验,电子双缝干涉实验,堪称人类科学史上最著名的实验。实验本身带来的颠覆性是无与伦比的,彻底颠覆了人们对现实世界的认知,甚至开始怀疑我们生活的世界是不是真实的,或者只是幻象?

下面来具体讲讲这个实验。

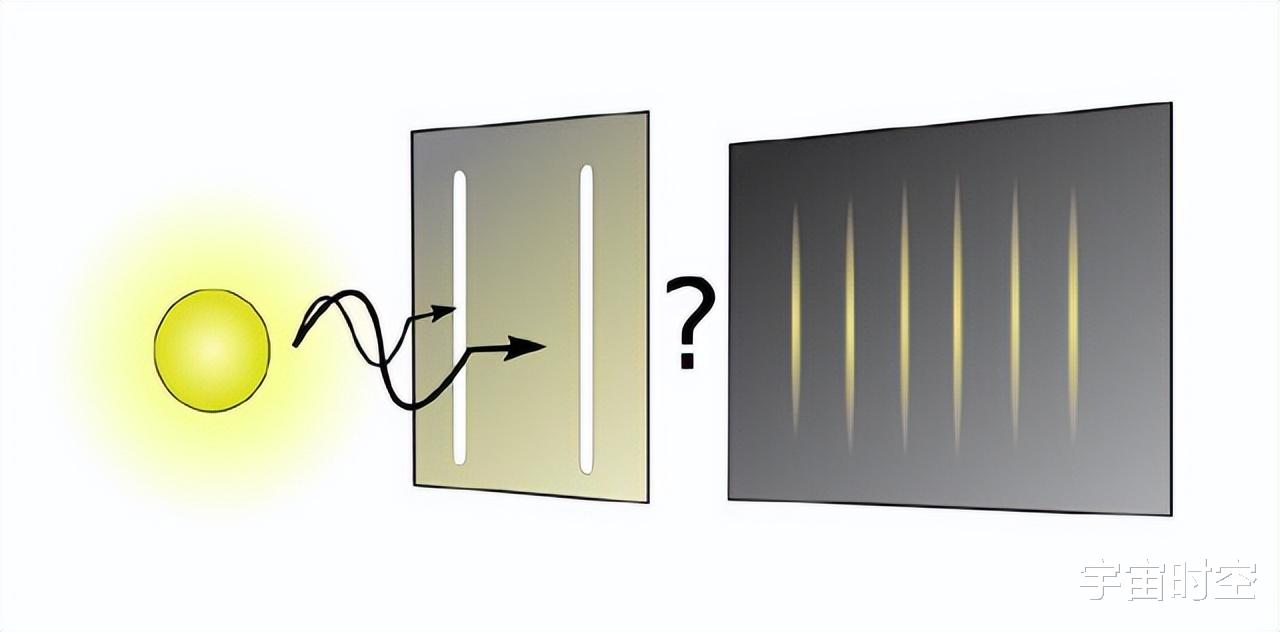

实验道具非常简单,一个电子发射器,一个拥有两个狭缝的挡板,挡板后面还有接收电子的屏幕。

道具虽然简单,不过对道具和周围环境的要求却很高,因为电子很小,需要尽可能排除外部环境的干扰,同时挡板上的两条狭缝尺度也需要与电子尺度相当,否则实验就无法正常进行。这些都是极大的挑战。

不过我们不用担心那些,那是科学家们需要考虑的事情,作为科普工作来讲,我们只需要了解实验过程和结果就可以了。一切工作准备就绪之后,实验开始了。

一开始科学家发射的是电子流,朝着挡板不断发射电子,随着发射电子数量的增多,挡板后面的屏幕上逐渐呈现出干涉条纹。

对此,科学家们有些不解。电子明明是粒子,怎么可能会出现干涉条纹呢?有干涉条纹是波才有的特性,难道电子也是波?在穿过狭缝后发生了干涉现象?

为了更好地找到答案,科学家对实验进行了升级,不再密集地发生电子流,而是一次只发射一个电子。

科学家们猜想:干涉条纹肯定会消失,因为单个电子只能穿过一条狭缝,不能发生干涉。

但实验结果让他们大吃一惊,干涉条纹仍然存在。这说明什么?说明单个电子同时穿过了两条狭缝,然后自己与自己发生了干涉!

这怎么可能?单个电子怎么可能同时穿过两条狭缝?一开始科学家们打死也不相信会发生如此诡异的事情。

但实验结果摆在那,由不得他们不相信。于是震惊之余,科学家们再次升级实验。

这次他们在挡板附近安装探测器,准备看看单个电子到底是如何同时穿过两条狭缝的。当然安装的探测器并不是我们平时看到的摄像头,毕竟摄像头是不可能看到电子的。所谓的探测器是利用电子穿过带电线圈后带来的变化来判断的,具体过程我们也没必要了解得那么详细。

结果不看不要紧。探测器一旦打开,干涉条纹也随之消失了,电子乖乖地从某一条狭缝里穿过,而不会同时穿过两条狭缝。

而如果探测器一旦关闭,干涉条纹就会出现,说明电子同时穿过了两条狭缝。

这让科学家们很尴尬,也很矛盾。因为这是一个无解的问题。想要知道电子到底如何同时穿过两条狭缝,就必须观测。而一旦观测了,电子就会乖乖地表现为粒子特性,只会穿过某一条狭缝。如果没有观测,电子就会表现为波的特性。

也就是说,我们的观测与否会影响到粒子的表现形式,不观测时粒子就是不确定的,不确定的世界,而一旦实施观测,就是确定的世界。

这就好像爱因斯坦与波尔在一次辩论中所说的那样,爱因斯坦质疑波尔:不看月亮时,它就不在那里吗?波尔的反驳是:你不看月亮,怎么知道月亮就在那里呢?

波尔的反驳看起来是狡辩,但却很难找到破绽,也很无解。即使我们知道明明就在那里,我们只有通过观测才能确定真的在那里。当然这里的“看”并不仅仅是用我们自己的眼睛,包括任何形式的观测。

扯得有些远了,回归正题。震惊之余的科学家决定再次升级实验,也就是量子擦除实验。实验过程比较复杂,这里就长话短说。

在观测电子行为时,科学家们利用某种程序小心翼翼地不干扰电子的运动,屏幕上的干涉条纹仍旧消失,消失的原因在于“路径信息”早就存在。

当科学家把“路径信息”擦除之后,干涉条纹又出现了。而且,擦除的完成时间无论是在观测电子之前还是之后,干涉条纹都会出现。

这说明了一点,在量子世界,因果律完全被打破了,那里根本没有因果关系。

对此波尔的解释是:在量子世界只有互补关系,没有因果关系。原因和结果不再是我们传统认知里的因果关系,而是互补关系,两者可以相互影响。原因能影响结果,同样结果也能反过来影响原因。

我们的宏观世界里,因果关系实实在在存在着。但宏观世界也有是微观粒子组成的,并且宏观与微观并没有明确的分界线。这意味着量子世界与宏观世界不应该有两套大自然法则,而应该是统一的。

之后著名物理学家德布罗意也确实提出了物质波的概念,认为万物皆波,宏观物体也有波长,计算公式如下。

通过公式可以看出,物体的波长与动量成反比。而宏观世界的动量都很大,所以波长都非常小,小到我们完全感觉不到。所以宏观物体通常只会表现出粒子性,而不是波动性。也就是说,宏观物体是确定的,可描述的。

但纯理论分析,由于我们都有波动性,也可以做到像电子那样同时出现在两个不同的地方,比如说,此时的你也有可能在月球上。虽然这种可能性如此小,现实中不会出现,但理论上是存在的。

这是不是意味着我们看到的真实,其实只是幻象?细思极恐!