军工航天领域作为科技探索与国防实力的前沿阵地,对零部件制造精度与复杂程度的要求近乎苛刻,堪称制造业的 “珠穆朗玛峰”。而 3D 打印技术,恰似一位无畏的 “攀登者”,凭借自身独有的技术优势,成功在这片充满挑战的领域实现了令人瞩目的前沿突破,成为攻克军工航天零部件制造难题的 “尖兵利器”。

航空发动机制造长期以来都是高悬在全球制造业头顶的一颗 “明珠”,引得无数科研人员竞相追逐,却又因其超高难度而让众多传统制造工艺望而却步。发动机内部的零部件,尤其是叶片,工作环境堪称极端恶劣,需长期承受高温、高压以及高速运转带来的多重考验。在传统制造工艺的范畴内,打造这样一枚小小的叶片,需要历经多道繁琐复杂的工序,仿佛在编织一张错综复杂的大网,稍有不慎便会功亏一篑。更为棘手的是,对于叶片内部用于高效散热的复杂冷却结构,传统工艺更是难以实现精准制造,犹如在黑暗中摸索,难以找到那通往成功的 “钥匙”。

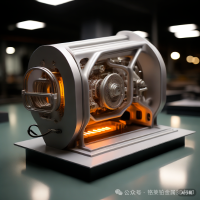

3D 打印技术的登场,彻底改写了这一局面。它以金属粉末材料作为 “砖石”,借助激光这束神奇的 “魔法之光”,将金属粉末逐层熔化堆积,宛如一位精雕细琢的 “艺术大师”,能够精准打造出内部结构极度复杂且精细入微的叶片。这些精心设计的内部结构,犹如一个个高效运转的 “散热小精灵”,能够极大地优化冷却效率,显著提升叶片的耐高温性能,进而有效延长发动机的使用寿命,为航空发动机的稳定运行注入了强大动力,让飞机能够在蓝天中更加安全、高效地翱翔。

在航天卫星制造这一同样充满挑战的领域,3D 打印技术同样展现出了无可替代的重要作用。卫星在浩瀚宇宙中执行任务,其结构部件必须在确保强度的前提下,尽可能实现轻量化,这就如同为卫星打造一副既坚固又轻盈的 “骨架”,是一项极具挑战性的任务。3D 打印技术挺身而出,巧妙选用高强度、低密度的复合材料,依据卫星各部件的具体功能需求,展开定制化设计与制造工作。以卫星支架为例,3D 打印采用精妙的晶格结构设计,这种结构就像是由无数个精巧的小格子组成,既满足了卫星支架对支撑强度的严格要求,又如同为卫星卸下了沉重的 “包袱”,大幅减轻了重量。这一创新成果不仅降低了卫星的发射成本,让航天探索更加经济高效,还显著提升了卫星在轨道上的运行性能,使其能够更加稳定、精准地完成各项复杂的太空任务。

综上所述,3D 打印技术凭借在军工航天零部件制造领域的前沿应用,不断为行业技术进步注入新的活力,宛如一把 “金钥匙”,持续开启军工航天领域一扇又一扇创新发展的大门,助力人类在探索宇宙与国防现代化建设的道路上迈出更加坚实有力的步伐 。