1997年1月1日,北京飘起了细碎的雪花,整座城市披上了银装。大街小巷挂满灯笼彩带,人们欢天喜地地庆祝着新年的到来。北京301医院里,每个人脸上都绷得紧紧的,看不到一丝笑容,整个氛围特别压抑。邓小平被紧急送医抢救,目前病情不太稳定。1994年春节过后,邓小平就再没有出现在公众视野中。此后国外媒体不断传出他病危的消息,但实际上他在自家院子里生活得悠闲自在、无拘无束。邓小平每天早晨都按时起床,先到洗手间洗漱,接着在四方小餐桌前坐下吃早饭。他常喝的早餐是牛奶,搭配水煮蛋。

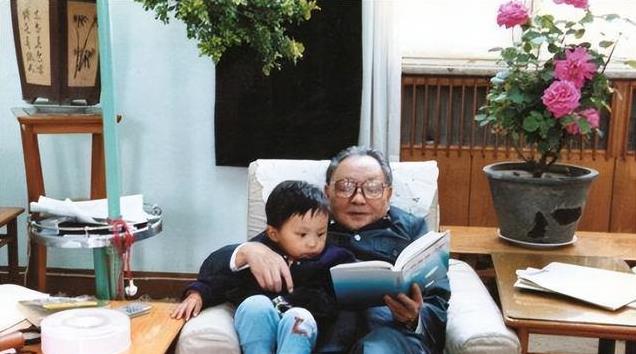

他桌上摆着平时工作用的东西,像放大镜、眼镜、手表这些,另外还放着几份报纸和文件。邓小平晚年生活过得很自在,平时爱看看地图、查查字典,偶尔也读读《史记》和《资治通鉴》,不过最让他着迷的还是《聊斋》这本书。邓小平的休闲生活很丰富,平时最爱打桥牌和游泳。他经常乐呵呵地站在场边看别人踢球,不过自己最常做的运动还是散步。老爷子是个超级体育迷,最爱看体育频道,《体育报》每期必看,尤其对足球比赛特别着迷。每天上午10点整,护士都会准时提醒邓小平该出去活动活动。这时候邓小平不管在忙什么,都会马上停下来去散步。这个雷打不动的习惯,让邓小平每天都保持好心情。1996年12月12日早上,护士照例来请邓小平外出散步,却发现他咳嗽不止,呼吸变得困难,连吃东西都咽不下去了。邓小平身边配有专职保健医生,但经过简单治疗后病情仍未好转,最终被紧急送往解放军301医院。

从邓小平家到医院虽然只有短短10公里,可对他的家人和工作人员来说,这段路却走得格外漫长。谁都没料到,邓公这次住院就再也没能出院。所有人都觉得只是些小毛病,住几天院就能回家,大伙儿还能一起开开心心过个年。在解放军301医院,邓小平住在院内最南边一栋小楼的顶楼。他的病房总是很热闹,前来探望的人络绎不绝,医护人员也频繁进出照顾。邓小平的专职保健医生黄琳最了解他的健康情况,始终寸步不离地守护在他身旁。病房里放着一台电视,当时央视正在播纪录片。只要邓小平身体状态允许,他就会让护士帮忙打开电视看一会儿。实际上,邓小平的视力已经模糊到看不清电视了,但住院生活实在枯燥,看电视成了他消磨时光的方式。

邓小平看见有人走过来,转头问黄琳:"哎,正往这边走的那个人是谁?"黄琳乐呵呵地说:"这不就是您嘛!您看明白了吗?"邓小平盯着电视瞧了一会儿,认出屏幕上的人正是自己,不由得露出了愉快的笑容。黄琳告诉他:"这个纪录片叫《邓小平》,是央视新拍的,总共12集。"邓小平一句话也没说,只是默默地盯着电视看,一集接着一集往下看。纪录片播放时,他也跟着陷入回忆,时而低头沉思,时而又露出笑容。

黄琳注意到邓小平听力不太好,就弯下腰凑近他耳边,把电视里称赞邓老的每句话都慢慢复述给他听。邓小平当时没吭声,但黄琳注意到他脸上闪过一丝腼腆。多年后黄琳回忆说:"我也不确定这么形容对不对,就是那种被人夸了之后有点害羞的样子。"多年后,中央文献研究室邓小平研究组的刘金田副主任仍对这件事记忆犹新。这成为他人生中最自豪的经历之一——他参与制作的电视纪录片,是邓小平同志晚年观看的最后一部影片。这部纪录片在拍摄过程中始终坚持一个原则:邓小平同志很反感别人把他捧得太高。因此全片都保持平实风格,就连提到他贡献的几句话,也都是点到为止。据说老人家生前看到这种夸赞的话,自己都会觉得难为情。那段时期,邓小平的身体状况时好时坏,走路也不太利索,时常要忍受病痛的折磨。深夜时分,邓小平常常被剧痛折磨得无法入睡,那种疼痛程度普通人根本扛不住。但他就像没事人似的,既不跟医生喊疼要止疼药,也不提任何特殊要求,就这么硬生生地咬牙忍着。

邓小平的病房总是静悄悄的。医生们都是老手了,看他这样心里很不是滋味。他们见过太多整天喊疼的病人,可邓公就是不愿意让人看见自己虚弱的样子,也不愿别人为他操心太多。这位老战士用生命最后的坚持守护着自己的尊严,医护人员能做的只是尽量减轻他的痛苦。傅春恩医生回忆道:"面对病痛,首长始终非常坚强。他完全配合医生的治疗,虽然抢救时特别难受,但他硬是一声不吭地挺过来了。"医生们还提到,在救治邓小平的过程中,他的家人都非常通情达理。他们全力配合医疗团队,对医生提出的治疗方案完全支持。正是由于家属的充分信任,医护人员才能毫无后顾之忧地开展救治工作。

住院期间,邓小平和家人从未要求任何特殊照顾,每次需要家属签字时,他们都毫不犹豫地配合。到了最后阶段,邓小平的血管已经很难辨认,护士给他打针时常常要反复尝试好几次才能找准位置。虽然护士们操作时都紧张得手心冒汗,但邓小平始终没有抱怨过一句,更没提出要换人。医护人员看在眼里特别难受,大家都被他不怕病痛、从容淡定的态度深深打动。邓小平在生命的最后时刻显得格外超脱,既没有对身边的人和事发表看法,也不在乎后人会如何评说他自己。他时而昏昏欲睡,时而又格外清醒,但不管怎样都保持着安静。黄琳曾问他还有什么想说的,他只是淡淡地回了一句:"该说的都说"

刘金田表示:"邓小平的南方谈话相当于他留下的最后政治交代。等事情都安排妥当后,他就彻底放手不管了。"大年三十晚上,邓小平的身体状况还算稳定,大伙儿都想热热闹闹庆祝新年。食堂主管和厨师准备了几道家常菜,还包了热腾腾的饺子,把这些年饭送到三楼饭厅。工作人员和医护人员围坐在一起,陪着老人家吃了顿团圆饭。这顿年夜饭吃得百感交集,所有人许的新年愿望都一样:"希望小平同志快点好起来"。这天,警卫员们在病房门口贴了副春联。上联写着:一起生活一起乐,同住屋檐下;下联是:爱国家爱工作,大家心连心;横批四个大字:首长最重要。那时候大家都真心希望小平同志能好受点儿,哪怕病情不能完全好转,至少能减轻些痛苦,让他不那么难受。大年初一那天,邓小平留在医院没回去,医生护士们也都没回家过年。他们都主动留下来值班,就是为了能陪着邓小平一起过这个春节。走廊和病房里挤满了人,却静得出奇,连脚步声都听不见。在这个本该欢乐的时刻,屋里却弥漫着沉重的气氛。邓小平的亲属们默默坐在沙发上,谁都没有开口。邓小平特别看不惯医生护士们愁眉苦脸的样子,他经常说:"别绷着脸了,开心点儿。"警卫员张宝忠看出大伙儿为邓小平的事愁眉不展,他心里明白这样下去不行。为了让大家放松心情,他把人都招呼过来,端起酒杯想带动气氛。

本该是欢庆的场合,可大家都红了眼眶,哽咽得说不出话。张宝忠在心里暗暗祈祷:"愿我们医疗行业,来年能出现更多生命奇迹。"中央领导们工作非常忙碌,他们收到的消息是说邓小平同志身体状况平稳,暂时没有大问题。但好运气并没有降临。春节刚过完的2月7号,就有细心人发现,那些平时总爱往外跑的领导干部们,突然都缩短了出差时间,不少人已经急急忙忙赶回北京了。2月19日这天,邓小平同志病情突然恶化,情况十分危急。由于肺部功能严重受损,他只能依靠呼吸机维持生命。医疗团队立即展开全力抢救,争分夺秒地与死神赛跑。医护人员立即把病人的状况报告给了中央领导。在这之前,邓小平已经多次病危,每次都在医护人员的全力救治下转危为安。这次大家同样拼尽全力抢救,可几个小时后,医疗团队还是宣布抢救无效。

医疗团队的负责人和解放军总医院的副院长决定终止救治措施。卓琳不停地哭着喊"老爷子",可最终还是没有等来奇迹发生。大家亲眼看着小平同志永远离开了我们。当确认他去世的消息时,所有人都忍不住放声痛哭。卓琳领着家人来送别邓小平。邓小平生前就交代过她,自己走后不要办追悼会,也不用设灵堂。他要求把自己的遗体用于医学解剖,眼角膜捐给需要的人,骨灰要撒入大海。几天前,卓琳给中共中央总书记江泽民写了封信,转达了邓小平生前的愿望。邓小平去世时,他就是一个普通老百姓的身份。退休后他唯一的职务是中国桥牌协会的名誉主席。

邓小平生前没有留下什么私人物品,连穿过的衣物也都按要求全部销毁了。邓小平的秘书接到指示后,收拾好他的全部衣物,带着这些东西走到一个锅炉附近。东西一件接一件被丢进火堆,几个秘书红着眼眶强忍哭声。有个秘书突然发现衣服上有个破洞,再也憋不住抽泣:"这么了不起的大人物,居然穿着带洞的衣服,说出去谁信!"19日晚上快12点的时候,新华社值班的播音员正在念新闻稿,突然有人把那份早就写好的讣告递到了他手里。刹那间,录音棚里乱成一团。主持人强压住情绪,好不容易才稳住声音念完讣告,可收音机前的听众还是清楚地听到了他颤抖的哭腔。第二天一早,央视、央广和国际台都完整播放了《告全党全军全国各族人民书》,全国人民听到这个消息都难过得说不出话来。

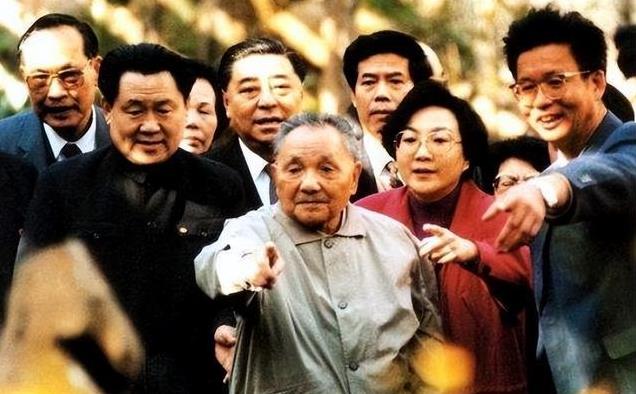

在四川广安,邓小平同志的故乡,街上行人稀少,来往车辆都挂着白色纸花。62岁的唐永贵是个普通农民,跟邓小平家是邻居。他小时候,他爹和邓小平的父亲经常一起在磨坊里干活,磨面粉。天刚亮,唐永贵从收音机里得知邓小平去世的消息,早饭也没心思吃,默默拿起扫把,独自去邓小平故居打扫院子。没过多久,邓小平小时候的伙伴们都赶来了。大家一边打扫卫生,一边聊起童年往事,说起邓小平当年对老乡们的照顾。山西左权县上麻村的要玉娥一家,每天天刚亮就起床下地干活,这已经成为他们雷打不动的习惯。抗战时期,要玉娥给邓小平家做过帮工。那天早上,老太太正看电视,突然听到新闻里说邓小平去世了。她一下子慌了神,赶紧跑去找要玉娥,说话都变得磕磕巴巴的。要玉娥一把拽住老伴,满脸震惊:"这话可不能乱讲!"她反复追问了好几次,最后索性自己跑去电视机前看个究竟。她不停地翻看新闻,反复听着逝者的消息,眼泪止不住地往下掉。她回忆说,当年给邓小平当助手时才15岁。虽然卓琳日常工作很忙,但每天都会抽空教她认三个字。邓小平也常常背着手走过来检查她的学习情况。那时候的她只是个普通小姑娘,没想到会得到伟人这样的关怀。现在回想起来,这些往事仿佛就发生在昨天。大家都知道,邓小平离世时心里有个未了的心愿。老人家临走前虽然没有明说,但他生前多次提到:"等到香港回归那天,哪怕推着轮椅,我也一定要去亲眼看看。"

香港回归祖国的日子只剩100多天了,可惜他最终没能等到这一天。2月20日一早,新华社驻香港分社降半旗表达哀思,并布置了灵堂接待前来悼念的香港社会各界人士和国际友人。香港各大媒体都在密集报道邓小平去世的消息。各家报纸都出了纪念专版,用大量照片和文章回顾他的一生,讲述他的功绩。电视台也在滚动播放相关新闻,全方位展现这位伟人的生平事迹。1997年2月24日早上,邓小平同志的遗体在北京进行火化。当时江泽民、李鹏、李瑞环等国家领导人都赶到301医院,向邓小平同志作最后告别,随后一路护送他的遗体到八宝山革命公墓。第一批向邓小平遗体告别的,是他身边的工作人员。他们似乎还没接受这个事实,神情恍惚间总觉得只要一眨眼,这位如同亲人般的长者就会像往常一样,安静地坐在那里。从解放军总医院到八宝山革命公墓,短短两公里半的道路两旁,站满了十多万自发前来送别的群众,大家都怀着沉痛的心情为邓小平同志送行。这是一条直通通的大马路,连个弯都不带拐的。1949年咱们新中国刚成立那会儿,这条路才给加宽了。老百姓私下都叫它"黄泉路",不过共产党的那些大领导们挺风趣,总爱开玩笑说这是"去见马克思的路"。1984年国庆35周年阅兵式上,北京大学的学生们举着写有"小平您好"的横幅经过天安门广场。这个简单亲切的问候语,很快就传遍了大江南北,成为全国人民耳熟能详的一句话。13年过去,当初的大学毕业生如今已是行业精英。生物系挂出横幅"小平您好,再说一遍",简简单单七个字,道尽了师生们深深的眷恋与敬意。

灵车开进八宝山公墓后,站在路旁的人们迟迟不肯散去。他们纷纷取下佩戴的白花,轻轻挂在周围的松树枝上,用这种方式表达对逝者的怀念。1997年2月25日,北京人民大会堂举行了邓小平同志追悼仪式。时任国家主席江泽民在追悼会上眼含热泪发表悼词,深情回顾了邓小平为中国发展作出的重大贡献和展现的高尚品格。根据邓小平同志生前愿望,3月2日上午,载着灵柩的车辆缓缓驶过挂满白花的松柏林,最终抵达西郊机场。空军官兵们戴着白色纸花,摘下军帽整齐站立,默默注视着那架载着邓小平同志骨灰的飞机渐渐飞向远方的海面。卓琳强忍悲痛,双手颤抖地捧着爱人的骨灰,迟迟舍不得撒向大海。她轻声念着邓小平的名字,静静等待片刻后,把掺着鲜花的骨灰缓缓撒进了蔚蓝的海水中。邓榕含着泪轻声说道:"爸爸,您现在回到了大海的怀抱,融入了自然,您的心愿已经达成,可以安心长眠了。"邓小平像周恩来一样平静地离开了人世,他的骨灰撒向了大海和蓝天。没有人知道他最终去往何处,但或许他从未真正离开,只是换了一种方式,在天上欣慰地看着我们过上好日子。