一提到泸定桥,咱们脑海中立马浮现的,可能就是上学时学的那篇“抢攻泸定桥”的场景了。

泸定桥啊,真的是承载了好多好多的回忆。它的历史意义,跟它的实际重量一样,都是沉甸甸的,不能小看。

不过在咱们感叹卢沟桥的历史分量时,也得好好瞧瞧这座桥的长相。

三百多年前,啥高科技玩意儿都没有,古人到底是怎么在大渡河上弄起那座103米长、40多吨重的大桥的呢?

【泸定桥:一座连接民族的桥梁】

泸定桥在四川泸定县那儿,它架在流得很急的大渡河上。

大渡河在重重高山间奔腾而过,就像一条飞快的巨龙,挡在了从西藏到四川的必走之路上。

到了清朝那时候,为了守住边疆地带,大渡河两边往来通行就变得特别关键了。

不过,大渡河的水流特别急,要让船只稳稳当当地过河,真的是件挺不容易的事儿。

每到洪水季节,大渡河的水位就会猛地往上涨,这时候好多渡船都会被突然而来的大水冲翻,船上的人和东西都会掉到江里没了。就算是平时,那些船也很难扛得住江面上的大浪。

为了搞定交通上的麻烦,清朝政府决定在大渡河上架起第一座桥。

但想在这种环境下建座桥,那真的是超级不容易。

说实话,木桥太轻了,压根挡不住江水的猛冲,石桥呢,又沉得要命,加上河岸那土松松软软的,根本扛不起来。

起初,匠人们打算造一座木头桥。他们心里有数,就是要搭个木结构的桥。

由于木头好找,加上搭桥的手艺已经很老练了,这事儿听起来挺简单的。

但是,木桥的桥墩刚建好没多久,就碰到汛期,洪水直接把木桥的基础给冲没了。

没办法,大伙儿只好改成建石拱桥了。

然而,等咱们真到现场瞧了瞧,才发现大渡河两边的泥土软得跟豆腐似的,压根儿承受不住石桥的分量。

这时候,现场所有人都皱着眉,犹豫不决,不知道该咋办。

这时候,有个经验丰富的老师傅站出来说,咱们修座铁索桥吧。

【能工巧匠的智慧-大渡河上的铁索桥】

其实,想在大渡河上建桥的念头已经存在很久了,不过试了好多次都没成功,一直到康熙皇帝下令要建泸定桥。

要建这座桥,最少得弄40吨重的铁链子来。

泸定县本地不出产铁,所以皇帝就安排人从200多里外的荥经县把铁运过来。接着,他请了手艺高超的铁匠来打造铁锁,并且在每个铁环上都刻上了做锁匠人的标记。这么做是为了保证铁锁的质量,万一哪儿不对劲儿,也能找到责任人。这种在东西上刻上制作者名字的做法,老早以前春秋时代就有了。

那时候,荥经县的打铁师傅们不分白天黑夜地赶路,沿着那条弯弯扭扭的小路,小心翼翼地把那些贵得吓人的铁链送到了泸定。

他们里头,不少人头一回踏出家门,到了一个全然陌生的地界。一路上,他们提着铁链,走得那叫一个小心,生怕一个不留神,这贵得吓人的“金疙瘩”就在半道上给弄坏了。

琢磨了好多回路线后,他们最终挑了个比较平缓好走的山道。

行进路上,队伍拉得老长,像条蜿蜒的长蛇。走累了的人可以骑马骡歇歇脚,但那些沉重的铁链,得靠人手拉手护着走。装满铁链的车队,慢得像蜗牛,稍微有点晃动,护送的兄弟们就紧张得要命,生怕出啥岔子。

费了好大一番工夫,铁链终于顺利抵达泸定。到了这儿,当地的居民都亲切地叫他们“铁链勇士”,还非常热心地招待了这些远道而来的朋友。

铁链一到,工人们才明白,这只是万里长征第一步,后头的安装活儿才叫一个难搞。

在汹涌的江水上要拉上一条大铁链,那真是难上加难,所以工匠们就想了个聪明的办法,做了个结实的木台子。只要这木台子稳稳当当的,他们就能站在上面干活了。

首次试水时,那个木制的平台不幸被江里突然冒出来的漩涡给弄翻了。一眨眼的功夫,整个平台就被水流给拽走了。还好,工匠们倒是都躲过了一劫,没人受伤。

这次栽了跟头,他们懂得了在江上干活得提前做好准备。商量来商量去,他们最后决定,用漂流木搭个平台的架子,然后拿厚兽皮包上,四周围都用大铁链子拴牢。

为了安全起见,平台上装了栏杆,还搞了防滑的东西。

不过,要把40吨重的铁链搬到水流超急的大渡河对岸,那可真是个大难题。

这时候,有个经验丰富的老师傅提议,咱们学学“溜索”那套方法,用来把铁链运过去。

溜索过河是西南地区山里头常用的一种过江方法。在那些山区里,人们常常用溜索来横跨大江大河。这种方法特别实用,尤其在那些交通不便的地方。简单来说,就是靠一根粗绳子,一头固定在河的一边,另一头拉到对岸固定好。然后,人们就可以顺着这根绳子滑到对岸去,有时候还带着货物一起过江。这种方式虽然看起来简单,但在那些地方,它可是解决大问题的好办法。

工匠们首先会在河的两边拉上结实的竹绳子,当做铺路的引导线。然后,他们就在这些绳子上挂上好多竹筒,这些竹筒就像是小船一样,可以装人也可以装东西。

用绳子拉着,竹筒就能顺着江面滑来滑去,这样两岸的东西就能方便地运来运去了。

但这种运送方法相当讲究手艺,师傅们多次练习,以保证真正动手时不会出问题。

为了拦住铁链不掉出竹筒,他们往筒里面塞了干草,还绑得牢牢的。经过一番细致的安排和多次的检查调整,运输的活儿这才开始干起来。

当铁索桥的两头紧紧相连那一刻,两岸的居民高兴得又蹦又跳,那些勇敢的工匠们也终于放松下来,心里的大石头落了地——这项艰巨的工程总算是圆满收工了!

过了一个月,这个很难搞定的运输活儿总算是搞定了。

工匠们没日没夜地忙活,最终把那13根加起来40多吨重的铁链全都拉到了河对岸。

运输任务结束后,工匠们动手建桥了。他们在两岸砌起了结实的石桥头,然后挖深桥头的两边,埋进了横向和纵向的石桩,像龙一样卧着,接着把铁链跟这些石桩拴在一起,保证桥稳稳当当,不会晃动。

最后,我们在那9条底部铁链上铺好木板,这样就做成了桥面。为了保证走路的人不会不小心掉下去,我们在桥的两边都加了两根铁链,当作扶手用。

仅仅一年的工夫,那些古代的能人们靠着智慧和坚持,在大渡河那汹涌的水流上成功建起了这座铁索桥。

开通仪式那天,康熙皇帝亲手写了“泸定桥”这个名字,还下令把这座桥所在的县也改成泸定县。

这座桥建好后,真的让两地往来方便多了,而且它就像是一条线,把川藏地区的经济和文化紧紧连在了一起。

泸定桥虽然容易生锈损坏,不过多亏了古往今来工匠们的细心保养,它现在还稳稳地站在大渡河上。这座桥啊,不光是座桥,它还代表了咱们中华民族那种“大事化小,小事化了”的聪明才智。

【铁链桥上的历史印记】

泸定桥,这座用铁链搭成的桥,已经历了三百多年的风吹雨打,现在它仍旧稳稳地站在四川乐山市的边儿上。

泸定桥上的每个铁环,都像是在诉说着它经历过的历史往事,这座桥真的承载了太多的命运波折。

清朝那会儿,要进藏就得走这条路,铁匠们靠着聪明脑袋和辛苦劳作,打造出了这个铁疙瘩大桥。

有个说法讲,噶达大力士单凭双手就能夹着铁链建桥,这桥啊,就成了四川到西藏的通道。

三百年时光匆匆流逝,现在还能看到八成以上的铁环,上面刻着几百年前工匠留下的记号。时间虽然在上面留下了痕迹,但桥梁的本真面目却依然未变。

到了近现代时候,泸定桥经历了好多英勇无比的事情。

清军把路一封,石达开就没法儿退了,最后在这儿栽了跟头。那座泸定桥,就那么静静地立在那儿,看着太阳月亮换来换去,一场场生死搏斗在它眼前上演。说起来,泸定桥就像是历史的眼睛,啥都看着呢。

泸定桥通车以后,川藏线的路就好走多了,这对川藏地区的经济和文化发展可帮了大忙。

很多商人骑着马匆匆过桥,这座桥上留下了他们一串串的马蹄印。

这座桥啊,在太平日子里,看着周围一片繁荣,人们过得红红火火。后来,战火连天,它也默默承受了那些艰难时刻。

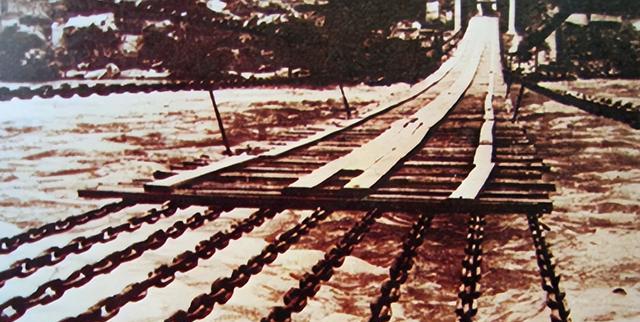

走上泸定桥,脚下踩着的是拴着铁索的木板,往远处一望,周围都是重重叠叠的青山,大渡河在桥底下哗啦啦地猛流。

三百多年时光匆匆流逝,这座铁链桥还是稳稳当当地站在那儿。不过呢,铁链上的锈迹让它显得没那么耀眼了,桥上的木板也褪去了原来的颜色。

每个铁环上都留下了时间的痕迹,记录着中华民族不屈不挠、勇往直前的历程。

不管是冬天狂风乱刮,还是夏天雷声轰隆,泸定桥都像是个饱经风霜的老家伙,静静地站在那儿,守护着这条重要的路。

现在,泸定桥被国家重点保护着,成了文物界的明星,也是乐山市一个标志性的地方。

为了守护好这座老桥,每年我们都会对它的铁链还有木头部分进行保养。工作人员会细心查看每个铁圈子,把生锈的地方修好,然后再刷上桐油防止烂掉。

泸定桥屹立不倒,乐山就有了坚实的依靠,四川人的那股子精神劲儿,也会一辈辈传下去。

泸定桥不光能派上用场,还很有历史文化意义。