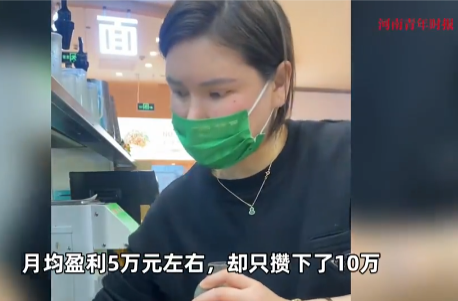

35岁的河南籍北漂女性任女士近日引发热议。她在北京经营奶茶店十余年,月均收入5万元,却仅攒下10万元存款。究其原因,竟是十年间累计投入80万元用于整容手术,包括隆鼻、削骨、脂肪填充等12次项目,甚至为维持效果每月还需支付5000元修复费用。

任女士的经历折射出北漂一族的生存困境:高收入与高消费的失衡。尽管她通过推出“养生奶茶”实现创业成功,但疫情三年亏损60万、抵押房产贷款30万的压力,叠加整容成瘾的消费习惯,最终导致其陷入“攒钱买房”与“继续整容”的两难。

心理成瘾机制

追求完美与强化效应:初次整容后的自信提升形成正向反馈,促使个体不断追求“更完美”。如心理学研究指出,当整容后的愉悦感超过对手术的恐惧时,行为会被不断强化。

低自尊与自我否定:任女士坦言因外貌自卑,通过整容模仿网红审美,实则为对内在价值的不认同。心理学家指出,此类行为本质是“将人生不满转移至外貌”,试图通过改变外表获得社会认可。

身体变形障碍:部分人存在“体象障碍”,即便无实际缺陷仍反复整容,需心理干预而非手术。

社会推手

单一审美与社交媒体影响:“网红脸”成为主流标准,社交媒体营造的“完美形象”加剧外貌焦虑,尤其对年轻群体影响显著。

医美行业乱象:黑诊所泛滥、风险宣传不足,部分机构夸大效果,诱导消费者盲目消费。

整容的双刃剑:身体与心理的隐性代价健康风险:手术并发症(如感染、面瘫)、长期后遗症(假体移位、皮肤坏死)可能伴随终身。任女士因整容痕迹被误认性别,甚至因术后恢复影响工作。

财务危机:高额负债(如任女士仍需偿还20万分期)压缩生活质量,延迟人生规划(如购房)。

心理困境:整容成瘾者常陷入“越整越不满意”的循环,甚至引发抑郁、社交恐惧。

个体层面

理性评估需求:整容前需明确动机,区分“必要修饰”与“心理代偿”,警惕将外貌视为人生唯一筹码。

增强风险认知:了解手术失败后果及长期影响,避免冲动决策。

提升内在价值:如董卿所示,才华与修养塑造的“气质美”更具持久吸引力。

社会层面

推动审美多元化:打破“颜值即正义”的狭隘标准,鼓励接纳独特美。

加强医美监管:打击非法机构,规范广告宣传,普及风险教育。

心理干预支持:为整容成瘾者提供心理咨询,解决深层自卑问题。

公众热议:理解与批判并存理解派:认为任女士是“社会审美压迫的受害者”,其选择反映部分群体通过外貌提升社会竞争力的无奈。

批判派:指责其缺乏理财意识,将人生困局归咎于非理性消费,警示年轻人勿重蹈覆辙。

反思派:呼吁关注北漂群体的心理健康与财务规划,避免“高收入低储蓄”的普遍困境。

任女士的故事是一面镜子,映照出当代社会的审美焦虑与消费陷阱。整容本身并非原罪,但将其视为“人生作弊器”则注定走向失衡。真正的改变应始于自我接纳与内在提升:

经济独立需搭配理性消费:高收入者更需规划储蓄与投资,避免被短期欲望支配。

美是多元的:如林徽因的才华、董卿的涵养所示,脱离单一审美框架才能获得持久自信。

结语:在颜值与才华的博弈中,后者才是抵御时光的终极答案。唯有内外兼修,方能在繁华都市中锚定属于自己的价值坐标。

又想骗我去北京打工!

明明男人最讨厌网红脸,偏偏女人就去做

你看看这好看吗