参考文献:

1. 中华医学会糖尿病学分会. 《中国2型糖尿病防治指南(2020年版)》. 北京: 人民卫生出版社.

2. 王建六等. 胰岛β细胞功能与2型糖尿病发病机制研究进展. 《中华糖尿病杂志》, 2023, 15(2): 125-130.

3. 国际糖尿病联盟(IDF)2023年全球糖尿病概况报告.

很多人听到“糖尿病”这三个字,第一反应是:是不是吃糖吃多了?是不是老了就该得这个病?或者更直接一点:得了糖尿病是不是一辈子都好不了了?

如果你也有这样的疑问,别急,这篇文章不打算用那些你早就听腻的“科学名词”来吓唬你,而是想带你绕个弯,聊点你真正关心的东西。

2025年,全球糖尿病患者人数突破5亿!在中国,每9个人里就有1个是糖尿病患者,其中绝大多数是2型糖尿病。

而这个病最“狡猾”的地方,就在于它前期几乎没什么症状,等你发现口干、尿频、体重莫名下降的时候,胰岛功能可能已经悄悄滑坡了好几年。

有个60岁的退休老师,姓李,平时看起来特别健康,每天早起打太极,饮食也算清淡,结果一次单位体检,空腹血糖9.3,糖化血红蛋白8.2%。

他懵了,怎么可能?家里没糖尿病史啊,他也不爱吃甜食。其实这个现象太常见了。

2型糖尿病从来就不是“甜食病”,而是一种“胰岛功能衰退病”。

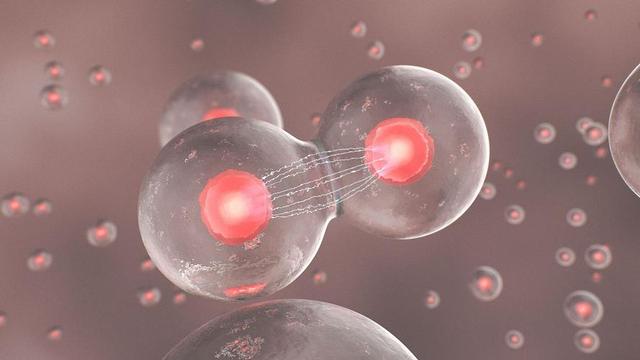

咱们得先搞清楚一个概念——胰岛功能到底是啥?简单说,胰岛是胰腺里的一群“细胞工厂”,最重要的就是β细胞,它们专门负责制造胰岛素。这个激素是身体的“开门钥匙”,能把血糖送进细胞里当“燃料”。

但如果这些β细胞工作出问题,血糖就会在血液里“打转”,进不去细胞,慢慢就成了糖尿病。

关键在于,大部分人在被确诊之前,胰岛功能其实已经损伤了50%以上。而到了晚期,可能只剩不到20%的功能。

这就像你的厨房炉灶坏了一半,饭还得照做,结果怎么都做不好。

那问题来了:胰岛功能“坏了”,能修吗?

以前医生会告诉你,胰岛β细胞一旦损伤不可逆,只能靠外部补充胰岛素来维持。

但近年来的研究,尤其是2023年《自然·医学》杂志上的一项全球合作研究提出:早期干预+科学逆转,有可能让部分β细胞“复苏”,甚至部分患者在正确治疗后可实现“缓解”——也就是不用吃药、血糖维持正常。是不是听起来像是个奇迹?

这个“奇迹”,其实靠的是两大“法宝”:控糖先控胰岛,修复靠代谢重建。

首先说第一个法宝:控糖先控胰岛。

很多人治疗糖尿病的第一步是“吃降糖药”,但其实更关键的是“保护β细胞别再被压榨”。研究发现,长期高血糖、胰岛素抵抗和脂肪毒性是导致β细胞死亡的三大杀手。

简单点说,就是细胞被血糖“泡坏了”、过度工作“累坏了”和被脂肪“毒坏了”。

所以现在越来越多医生推荐一种治疗路线:“早期联合强化治疗”。什么意思?

就是刚查出糖尿病时,不再只是单一吃药,而是用多种机制的药物联合,比如二甲双胍+GLP-1受体激动剂,甚至早期短期使用胰岛素“休养”胰岛。

这个阶段的目标,不是单纯降糖,而是减轻胰岛的负担,避免它继续坏下去。

第二个法宝是代谢重建。这听起来像是科幻小说的词,其实说白了就是:通过调整饮食结构+运动方式+体重控制,让身体的“油路”和“糖路”重新规划。

英国有个著名的“DiRECT研究”项目,研究对象是一批2型糖尿病患者,研究者让他们进行800卡低热量饮食+定期运动,结果一年后有近50%的患者血糖恢复正常,不再需要吃药!

更惊人的是,这些人胰岛功能也有所改善,β细胞数量甚至略有回升。

那这意味着我们都该断食减肥?远没那么简单。关键不是让你饿,而是吃对。

在中国人群中,更适合的饮食干预是“低碳+高纤+适量蛋白”的组合。也就是说,主食减少,增加蔬菜、豆类、鱼类和少量坚果。

比如早餐改成鸡蛋+豆浆+糙米粥,午餐多吃绿叶菜和豆腐,晚餐控制主食量,睡前不吃夜宵。

运动方面,别再只想着去健身房“撸铁”,其实快走、爬楼梯、广场舞,都是极好的“降糖运动”。关键是——动起来,而且要规律。

研究显示,每天30分钟中等强度运动(比如快走到有点喘但还能说话),连续坚持8周以上,就能显著改善胰岛素敏感性。

还有一个容易被忽略的修复秘诀是:睡眠和情绪。

很多人血糖忽高忽低,查了饮食没问题、运动也做了,最后发现是晚上睡不好、压力太大。慢性压力会增加肾上腺素和皮质醇释放,这两种激素本身就会“对抗”胰岛素,等于你白控糖了。

建议每天保持7小时以上高质量睡眠,必要时可以使用冥想或深呼吸训练来稳定情绪。

这里必须说一下一个常见误区:“中药调理能修复胰岛”。这个说法并不完全准确。

确实,有些中成药在辅助降糖上有一定效果,比如黄芪、苦瓜皂苷等成分。但如果靠单一草药“修复”胰岛,恐怕是缘木求鱼。

真正有效的,是建立在科学基础上的多维干预,而不是迷信“灵丹妙药”。

还有人问,那我是不是早发现、空腹血糖才7点多,就不算糖尿病,可以等等再治?错!糖尿病前期(IFG或IGT)正是“胰岛功能修复的黄金期”。这时候干预,成功逆转的几率远高于确诊后的阶段。

别犹豫,早点动手,才真的是“未病先防”。

在历史上,糖尿病曾被称为“富贵病”,因为过去只有那些天天大鱼大肉、不动弹的人才得。现在,它成了“普遍病”,每个年龄段都不再安全。

你可能是35岁的程序员,也可能是45岁的家庭主妇,只要生活作息不规律、饮食结构不合理、情绪长期紧张,都可能悄悄走上这条“胰岛衰竭”的斜坡。

但好消息是,我们从不缺修复的可能,只缺开始修复的勇气和行动力。

总结一下——2型糖尿病不是一句“胰岛坏了”就盖棺定论的病。通过早期识别、科学干预、饮食运动管理、情绪调节,部分患者的胰岛功能是可以“唤醒”的。

这个过程不是魔法,也不是运气,而是一场身体内部的重建工程。

最后送大家一句话:糖尿病管得好,不是“拖着活”,而是“活得好”。

只要你开始行动,哪怕一点点改变,胰岛细胞也能感受到你的诚意。

2025年,如果你问我最值得的健康投资是什么?我会毫不犹豫地说,修复你的胰岛,重启你的代谢人生。

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。