苏轼说:此人天分非常高,又学富五车,写书法心手合一,变幻无穷,是天下第一!

黄庭坚说:他是当今笔墨英雄!

沈括评论说:他保留了张旭和怀素古法,犹如风云变幻莫测。

这么牛,苏轼都认为是天下第一?说的是谁呢?先看看《脚气帖》!

《 脚气帖》:草书纸本,信札一则,7行,58字。

26.9x21.7厘米。台北故宫博物院藏。

《脚气帖》为北宋书法家蔡襄所书,当时蔡襄已近“知天命”之年,朝廷以高官召蔡襄还京,他上表推诿的主要理由就是“病体至羸,於力不堪其剧任”。蔡襄晚年,一直受足疾困扰。他多次在书信中说“足膝日甚”,恐怕正是信中所谓的“脚气”。此帖或作于嘉佑中离泉州任前。

蔡襄像,清人绘

蔡襄(1012-1067),字君谟,汉族,北宋著名书法家,政治家,茶学专家,奸相蔡京的从兄。原籍福建仙游枫亭乡东垞村,后迁居莆田蔡垞村。卒赠礼部侍郎,谥号忠。主持建造了中国现存年代最早的跨海梁式大石桥泉州洛阳桥,蔡襄为人忠厚、正直,讲究信义,且学识渊博,书艺高深。

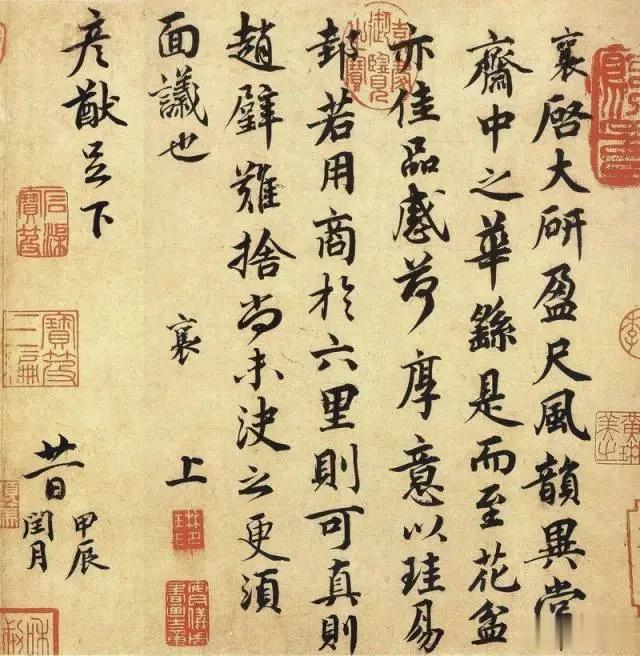

大研帖

书法史上论及宋代书法,素有“苏、黄、米、蔡”四大书家的说法,蔡襄书法以其浑厚端庄,淳淡婉美,自成一体,工正、行、草、隶书,又能飞白书,尝以散笔作草书,称为“散草”或“飞草”。世人评蔡襄行书第一,小楷第二,草书第三。与苏轼、黄庭坚、米芾,共称“宋四家”。

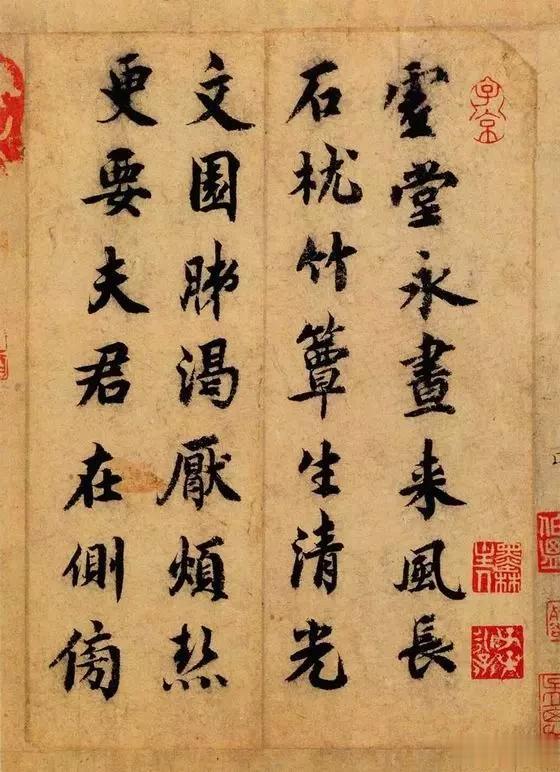

澄心堂纸帖

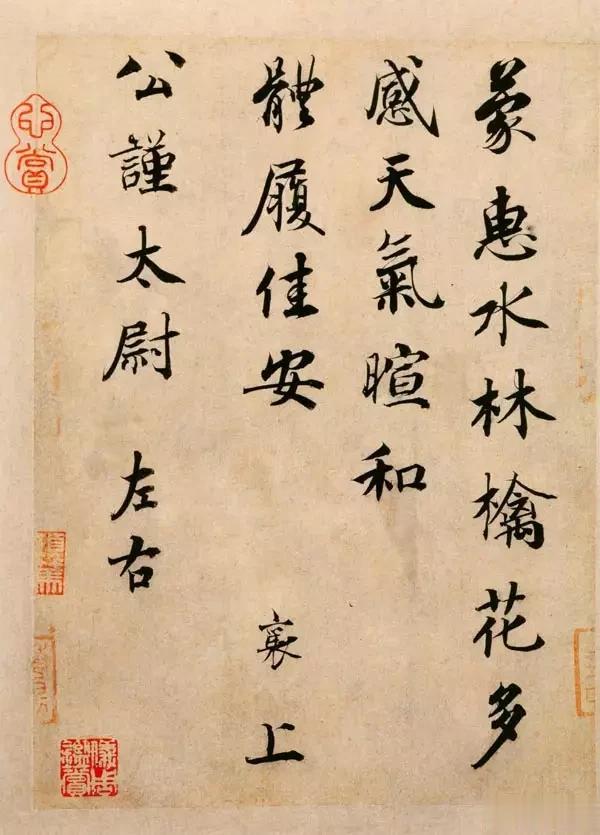

蒙惠帖

暑热帖

暑热帖(局部放大)

《宋史·列传》称他:“襄工于手书,为当世第一,仁宗由爱之。”宋四家中,他年龄辈份,应在苏、黄、米之前。宋四家中,苏、黄、米都以行草、行楷见长,而喜欢写规规矩矩的楷书的,还是蔡襄。他的书法学习王羲之、颜真卿、柳公权,浑厚端庄,雄伟遒丽。

扈从帖

安道帖

京居帖,北京故宫博物院藏

离都帖

蔡襄为人忠厚正直,字识渊博,他的字“端劲高古,容德兼备”。《颜真卿自书告身跋》得鲁公笔法而修于鲁公书,可为楷则。沈括说他善于“以散笔作草书,谓之散草,或曰飞草,其法皆生于飞白,自成一家。”

陶生帖

谢郎帖

陶生帖,台北故宫博物院藏

入春帖,北京故宫博物院藏

虚堂诗帖

远蒙帖,台北故宫博物院藏

纡问帖

楷书《谢赐御书诗表》(局部)

日本东京台东区立书道博物馆藏

在书法史上有一种说法认为宋四家“苏黄米蔡”中的“蔡”,应该是蔡京,只因其“人品奸恶”,后来人们用蔡襄取代了蔡京。关于这一点目前还只是猜测,无证据支持。

一、被历史掩盖的全能天才1059 年,福建泉州洛阳江畔,一座跨海石桥落成。当蔡襄写下《万安桥记》时,他或许不会想到,这座首创 "筏形基础"" 种蛎固基 " 技术的桥梁,会在 962 年后入选世界文化遗产2。更不会想到,这位被后世称为 "宋代楷书第一人" 的书法家,竟在茶学、农学、水利、政治等领域留下了震古烁今的遗产。

蔡襄(1012-1067),字君谟,福建仙游人。他的一生,是北宋士大夫精神的完美诠释:在书法上,他是 "宋四家" 中唯一严守晋唐法度的宗师;在政治上,他是庆历新政的核心推手;在科学上,他写下世界首部果树分类学著作《荔枝谱》;在民生上,他修建的洛阳桥至今仍在诉说着 "为官一任,造福一方" 的传奇。

二、书法:宋四家的 "扫地僧"在北宋书法史上,蔡襄是一个矛盾体。他既不像苏轼那样 "我书意造本无法",也不像米芾那样 "刷字" 惊世,却被欧阳修称为 "本朝第一"4。他的楷书《茶录》,笔法端庄如庙堂之器,被宋徽宗视为 "当朝墨宝之冠";他的行书《自书诗帖》,笔势婉转如行云流水,连苏轼都感叹 "君谟书天资既高,积学深至,心手相应,变态无穷"1。

更传奇的是,这位书法宗师竟极度珍视自己的作品。他给友人冯京的手札《思咏帖》,不过寥寥数行,却因 "字字独立而笔意暗连",成为后世收藏家竞相争夺的至宝1。甚至有官员为求他的墨宝,不惜以珍贵茶饼和青瓷茶碗相赠,足见其书法在当时的影响力。

三、政治:改革先锋的孤独突围庆历三年(1043 年),蔡襄与范仲淹、欧阳修等人发起的 "庆历新政",是北宋第一次系统性改革。他提出的 "澄清吏治"" 强兵富国 "十项主张,直指" 冗官、冗兵、冗费 " 的积弊11。在担任福建路转运使期间,他冒死上疏《乞减放漳泉州兴化军人户身丁米扎子》,成功减免三郡百姓五代以来的丁口税,使 "百姓税负减轻十之七八"6。

在福州任上,他干了三件惊天动地的大事:一是刊印《太平圣惠方》并设立医学堂,将 6096 条药方刻碑公示,彻底铲除巫医陋习19;二是发起 "福州太守劝农文",推广先进农业技术,使福州荔枝产量十年间增长 300%17;三是主持修建洛阳桥,首创 "筏形基础" 和 "种蛎固基" 技术,用牡蛎壳加固桥墩,使这座跨海大桥屹立千年不倒2。

四、科学:被书法耽误的科学家1059 年,蔡襄完成了两部划时代著作:《茶录》和《荔枝谱》。在《茶录》中,他系统总结了宋代点茶法的精髓 —— 从炙茶、碾茶到候汤、点茶,每个步骤都有精确的量化标准。他提出的 "茶色贵白"" 香有真香 " 理论,不仅影响了宋徽宗的《大观茶论》,更通过遣唐使传入日本,成为日本抹茶道的源头活水316。

《荔枝谱》则是世界上首部果树分类学专著。蔡襄将福建荔枝分为 32 个品种,首创按果实形态、产地、成熟期分类的方法。他记载的 "陈紫" 品种,被赞为 "色香味自拔其类,天下第一",其种植技术至今仍在莆田地区沿用817。英国科学史家李约瑟在《中国科学技术史》中评价:"蔡襄的《荔枝谱》,是东方园艺学的里程碑。"

五、争议:被名字耽误的千年明清以来,民间盛传 "宋四家" 中的 "蔡" 本指蔡京,后因厌恶其为人而改为蔡襄。这一谣言甚至被写入《明史》5。但权威考证显示,早在南宋王芝的《铁网珊瑚》中,"苏黄米蔡" 的排序已明确为蔡襄15。更讽刺的是,蔡京的书法虽被宋徽宗誉为 "飘逸过之",但其人品与蔡襄形成天壤之别 —— 蔡襄一生清廉,连皇帝敕令书写温成皇后碑都严词拒绝,而蔡京却因贪腐被《宋史》列入《奸臣传》615。

蔡襄的悲剧,在于他生逢北宋由盛转衰的转折点。庆历新政失败后,他被贬出京,但仍在地方任上推行改革。1067 年,这位 66 岁的老人在莆田家中病逝,谥号 "忠惠"。临终前,他将一生积蓄捐给木兰陂水利工程,却未给子孙留下分文。《宋史》评价他:"襄工于手书,为当世第一,仁宗尤爱之。其为政,民受其惠,后世思之。"

六、启示:千年后的精神遗产今天,当我们漫步洛阳桥,抚摸着 "筏形桥墩" 上的蛎壳,仍能感受到蔡襄的智慧;当我们品读《茶录》,欣赏 "候汤最难" 的精妙论述,仍能体会宋代茶文化的巅峰;当我们翻开《荔枝谱》,研究 "陈紫"" 方家红 " 的种植方法,仍能受益于这位科学家的超前视野。

蔡襄的一生,证明了一个真理:真正的天才,从不局限于单一领域。他用书法展现艺术之美,用政治守护民生福祉,用科学探索自然奥秘,用品德诠释士大夫精神。他的故事,是北宋文明的缩影,更是中华文明多元一体的生动注脚。正如他在《万安桥记》中所写:"去舟而徒,易危而安,民莫不利。" 这种 "以民为本" 的情怀,穿越千年,至今仍在激荡着我们的心灵。