随着时间的流逝,历史的洪流滚滚向前。

而今80后、90后的人们应该对焦裕禄这个名字还能耳熟能详,大部分人对他的事迹和奉献事迹也能有个大致描述。

但又有多少人能知道 “焦裕禄精神”最初为何为全国人民所知,“焦裕禄精神”的主要传播者是谁?

焦裕禄去世后,“治理三害”大业未竟,是谁继续推动兰考人民奋站三害,使兰考县在1976年实现粮食产量大幅增长?

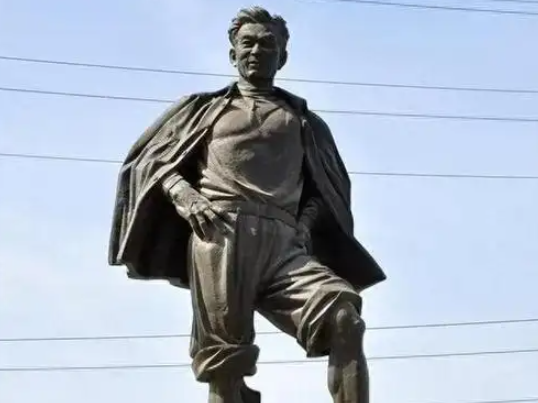

这个人就是张钦礼。当年他与焦裕禄同志齐名,是焦裕禄同志领导兰考人民治理风沙、内涝和盐碱地的“亲密战友”。

同样是一片赤诚之心,张钦礼的人生却又多了几番波折。

他的经历在《兰考长歌》、《张钦礼 河南省兰考县原县长》中也有记录。

一、早年担任兰考县长,政绩显著

一、早年担任兰考县长,政绩显著张钦礼出身于农民家庭,受父亲影响,少年时期便参加革命。

其父亲张元谋先后参加农民起义、抗日游击战争,这种英勇顽强的精神对张钦礼产生了深远的影响。

张钦礼18岁加入中国共产党, 22岁担任兰考县县长,可谓是年轻有为。

在他担任县长期间,积极推进农业合作化运动。他创新提出“先易后难”的工作策略,优先在条件成熟的村庄进行试点,再将成功经验推广至全县。

兰考县因此成为全省首批建立农业生产合作社的地区。可见其有丰富的管理策略和经验。

1955年春,兰考县遭遇罕见旱灾。全县成功战胜旱灾,粮食产量不减反增,张钦礼和兰考县因此受到省级表彰。

有文章描述当时:“张钦礼亲率干部动员群众挖井取水,他常常亲自站在田头,与农民并肩作战,浇水抗旱。”

可见他在任期间有事实政绩,也身体力行走进群众、与百姓心心相印深得民心。

二、与焦裕禄并肩作战,治理三害

二、与焦裕禄并肩作战,治理三害1962年,焦裕禄肩负重任,来到兰考担任县委书记。

当时兰考深受内涝、风沙、盐碱三害侵袭,百姓生产生活深受其害。

焦裕禄秉持“实干兴县、生产自救”的原则,带来了全新的思想、思路和工作机制,赢得了张钦礼等一批领导干部的全力支持。

焦裕禄在深入调研兰考的实际情况后,迅速识别出张钦礼这位有能力、有责任感、对兰考满怀深情的干部,他让张钦礼具体负责制定和执行治理“三害”的规划。

张钦礼不负期望,与焦裕禄并肩作战,带领广大干部和群众踏上了查风口、治沙丘的征程。

他们无畏严寒酷暑,风雨无阻,在兰考的大地上烙下了坚定的足迹。

他们实地勘探,追寻风源,细致观察风沙的路径和规律,深思熟虑治理策略。

后期受村民魏铎彬翻淤固坟的启发,张钦礼与焦裕禄共同开创了治理风沙的科学方法——“贴膏药、加扎针”。

治理内涝的任务同样艰巨,他们沿着洪水路径进行详尽勘察,制定排水方案。

引领群众挖掘排水沟渠,疏浚河道,确保洪水得以顺畅排走,不再威胁庄稼和村庄。

面对盐碱地的治理,他们深入田间地头,研究土壤特性,尝试多种改良方法。

通过深翻土壤、引黄灌淤等手段,逐步改善土壤的盐碱状况,使得土地重新焕发生机,得以种植庄稼。

在短短一年多的时间里,张钦礼与焦裕禄携手兰考人民不懈奋斗,使得兰考的自然环境和农业条件发生了翻天覆地的变化,粮食产量提升,生活摆脱内涝困扰,盐碱地庄稼茁壮成长,人民的生活水平显著提升。

1964年5月14日,焦裕禄因肝癌在郑州与世长辞,年仅42岁。

张钦礼悲痛欲绝。他深知焦裕禄的精神不应随其身躯一同消逝,他决心要让更多的人了解焦裕禄的生平,传承焦裕禄的精神。

焦裕禄逝后第三天,张钦礼在参加河南省沙区造林工作会议时作典型发言,讲述了县委书记焦裕禄在兰考抗击“三害”过程中的杰出贡献和感人事迹。

1965年岁末,新华社记者周原亲赴兰考采访,张钦礼不遗余力地详细介绍了焦裕禄的事迹。

1966年2月7日,《人民日报》头版头条刊发了由穆青、冯健、周原联合采写的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》,并配发社论《向毛主席的好学生——焦裕禄学习》。

从此,焦裕禄的名字家喻户晓,焦裕禄精神成为激励无数代人的宝贵精神财富。

在这一过程中,张钦礼作为焦裕禄事迹的主要传播者,发挥了不可或缺的作用,焦裕禄的事迹传遍了全国。

三、个性耿直卷入政治风波,判刑13年

三、个性耿直卷入政治风波,判刑13年在初期有些混乱的时代背景下,带着对革命事业的热忱,张钦礼因个性耿直不自觉被卷入一场场混乱。

有次一名复原员人受到不公正的待遇,张钦礼为了主持公道,不惜对抗上级组织部门;曾经在河南省粮食征购大会上当场揭露粮食产量虚报现象,大批当时各地主管部门浮夸风;随后历经四清运动、也曾经被举报指控编造焦裕禄事迹。

国务院办公厅针对是否编造焦裕禄事迹拟定六条调查纲目,指示河南省尽快调查。

《真假张钦礼—千秋功罪,谁人曾与评说》中描述:最终调查负责小组在历经33天,跑了24个村庄,与各界群众交谈210多人,原始记录整理13本,写成9000字调查报告后,得出结论:焦裕禄是一个好典型,张钦礼是一个好干部。

波折经历如此,还没有结束。

1979年,商丘地区中级人民法院判处张钦礼有期徒刑十三年。

四、生前百姓爱戴,身后十万送行

四、生前百姓爱戴,身后十万送行张钦礼生活中遭受沉重的打击,但他在群众心中的地位并没有因此降低,相反,随着时间的推移,越来越多的人开始认识到他的贡献和价值。

许多曾经受过张钦礼帮助和关心的群众纷纷为他鸣不平,呼吁上级部门重新审查他的案件。

1980年代中后期,随着改革开放的深入和法制建设的加强,张钦礼的案件得到了重新审查。

经过深入调查核实,上级部门认定张钦礼履职期间并没有犯有严重错误,决定撤销原判、恢复名誉。

2004年5月7日,他离开这个世界,兰考县人民无比悲痛。

人们自发地组织起来,为这位他们心中的英雄送行,兰考县城万人空巷,通往墓地的大小公路两旁、农家田埂地头,到处都是为他送葬、痛哭的群众。

他的墓地周围已成一片碑林。这些石碑、玉碑的立碑者,不仅来自兰考和河南其他县市,也来自全国各地。他们用这样的方式来表达自己的爱戴与深情。

其中一块碑文记载:一位叫刘中豫的老兵,1949年跟随国民党去台湾时,撇下他3岁的孤儿,这个孤儿在张钦礼的关爱下长大成人,娶妻生子,就职于政府机关。

张钦礼的一生,屡次遭受打击,一生历经坎坷,但从未放弃初心坚持为人民服务。这是对人民服务的真实典范。

敬民爱民者,才能民敬民爱,念民怀民者,才能民念民怀。

人民最无私,活在人民心中,就永远活在历史上。