1954年,新中国迎来了成立后的第五个年头,同时也是中苏两国关系最为紧密的时期。

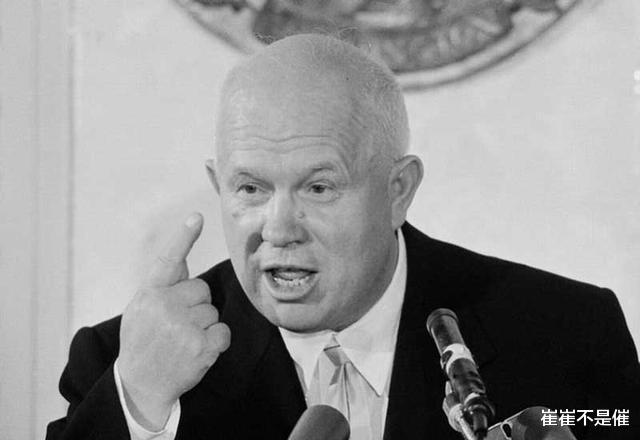

1954年9月29日,赫鲁晓夫带领苏联大型代表团抵达北京。这是苏联最高领导人首次访问中国,具有重要的历史意义。中国方面对此高度重视,毛泽东、周恩来、刘少奇等党和国家主要领导人亲自前往机场迎接,以最高规格接待了这位来自社会主义阵营的重要盟友。此次访问标志着中苏关系进入了一个新的发展阶段,双方都希望通过这次高层会晤进一步加强合作与交流。

在那个年代,苏联式的热情拥抱在社会主义阵营中相当普遍,甚至欧洲国家间男性间互吻脸颊的礼节也时有发生。这些习俗与中国的传统礼仪大相径庭。然而,出于外交礼节和对国际友好关系的重视,毛泽东主席依然以极大的热情回应了赫鲁晓夫的拥抱。这一举动体现了中国领导人在国际交往中的灵活与包容,同时也展现了中国在维护国际关系时的开放态度。尽管文化背景不同,但通过这样的互动,两国领导人之间的交流得以顺利进行,为后续的合作奠定了基础。

在招待会上,赫鲁晓夫兴致很高,和毛泽东聊起了日常。他提到:“我最近去了一趟符拉迪沃斯托克,那里的景色真是棒极了!”

当那个俄语词汇被提及,主席略微蹙眉,紧接着露出了温和的笑容,回应道:“你指的是海参崴吧。”

赫鲁晓夫性格直率,未能意识到自己的话触及了中国人的敏感神经。他接着说道:“对,就是那个地区。我发现那里人口稀少,急需开发建设。但苏联地广人稀,实在抽不出足够的人力。中国有五亿人口,能否派遣一百万人前往那里参与建设?”

听完后,毛主席略作思考,回应道:“赫鲁晓夫同志,过去中国在国际上是什么地位?不过是西方强国眼中廉价劳动力和资源的供应地。您总不希望让其他国家觉得,苏联现在也是在打中国廉价劳动力的主意吧?”

自19世纪中叶鸦片战争爆发后,西方列强便大肆掠夺中国劳动力,将其运往美国、澳大利亚和南美等地充当廉价劳工。这些被贩卖的劳工在西方社会遭受歧视,被轻蔑地称作"卖猪仔"。更有甚者,西方语言中还衍生出一个专门描述中国劳工的词汇"cooly",这个词语直接音译自中文的"苦力",充分反映了当时中国劳工所处的悲惨境遇。

自清末至民国时期,这种屈辱的局面始终未能扭转,成为中华民族心中难以愈合的创伤。1949年中华人民共和国成立后,毛泽东主席将实现民族复兴作为首要任务,绝不容忍历史悲剧重演。在他的领导下,中国开启了崭新的历史篇章,以坚定的决心和实际行动维护国家主权与民族尊严。

苏联当局对海参崴的华裔和亚裔群体采取了极端措施,这成为当地人口锐减的重要因素。战前,该地区原本聚居着大量中国和朝鲜移民。然而,斯大林出于防范日本间谍的考虑,在二战爆发前实施了强制迁移政策。数十万朝鲜族和华裔居民被塞进封闭的货运列车,遣送至中亚荒原。由于运输条件恶劣,许多人在途中丧生。

历史教训深刻,我们必须警惕重蹈覆辙。新中国的发展道路上,要时刻防范类似悲剧的再次上演。

赫鲁晓夫回到住处后,苏联外长米高扬给他提了个醒。米高扬多次到访中国,了解沙俄侵华的历史,也明白他们所说的远东地区原本属于中国,这段历史对中国人来说是个难以愈合的伤疤。因此,米高扬建议赫鲁晓夫在中国人面前避免提及这些敏感话题。

全球范围内的劳工问题都相当棘手,处理不好会引发一系列连锁反应。大量外来劳动力的涌入,短期内可能影响社会治安,长期来看还会引发民族融合、文化适应等深层次问题。正如中国俗语所说,引进外来人口容易,但让他们真正融入并长期定居却是个难题。

关键问题在于,当中国人重返这些历史上属于中国的领土时,难免会产生新的诉求。一旦这种情况发生,就不再是简单的治安问题了,很可能升级为民族冲突甚至国际纠纷。纵观世界历史,类似的案例比比皆是。

赫鲁晓夫听完后,顿时感到后背发凉,意识到自己刚才的言辞不妥。

从中国的角度来看,毛泽东最初明确表达了反对意见,但经过深思熟虑后,他意识到自己的立场可能存在偏差。

在全球范围内,人员跨国流动是普遍现象。不少国家为了经济发展,主动出台措施,推动本国剩余劳动力赴海外工作,以此增加外汇收入。这种跨国劳务输出不仅缓解了国内的就业压力,还为国民经济带来了可观的外汇收益。各国政府通过制定相关政策,为劳务输出创造便利条件,促进了国际间的人力资源交流与合作。这种经济现象反映了全球化背景下,劳动力市场日益国际化的趋势。

在旧中国,劳动者遭受剥削的主要原因在于当时政府腐败无能,无法有效保护本国公民权益。如今,随着新中国的建立,人民真正成为国家的主人,这与晚清和民国时期形成鲜明对比。通过与苏联政府协商,制定平等的工作条件协议,确保中国工人享有不低于苏联工人的薪资待遇,这一目标完全可以实现。

此外,当时中国面临外汇短缺和大量失业人口的双重压力,开展相关业务既能解决外汇需求,又能提供就业机会,可谓一箭双雕,这种方案自然成为理想选择。

在第二天的会议上,毛泽东重提此事,明确表态支持苏联的提议。

赫鲁晓夫刻意绕开这一问题,转而谈论其他无关内容。

面对毛主席的持续询问,赫鲁晓夫最终解释道,由于远东地区经济发展滞后,短时间内难以吸纳和妥善安置如此大规模的人口。

毛泽东进一步提出,既然无法一次性安置百万人员,不妨先派遣20万人前往。赫鲁晓夫勉强露出笑容,表面上表示了认可。

然而,在具体实施阶段,苏联方面却改变了主意,仅同意接收我国派遣的两千名人员,此后便再无进一步行动。

目前,俄罗斯远东地区仍然面临人口不足的困境。尽管俄罗斯国内不时有呼声,希望吸引中国人参与该地区的开发建设,但这些提议往往只停留在讨论阶段,缺乏实质性进展。主要原因在于俄罗斯方面对此存有疑虑,担心大规模引入中国劳动力可能带来的影响。因此,尽管这一话题经常被提及,但实际措施却迟迟未能落实。