前言:当兴趣班变成“动物园驯兽课”

2025年4月,杭州某小区发生了一场“儿童起义”——10岁的乐乐把钢琴班的报名表折成纸飞机,从六楼窗口飞了出去,上面歪歪扭扭写着:“我想去楼下挖泥巴!”这荒诞的一幕,却意外成了教育部发布《校外培训创造力保护新规》的导火索。

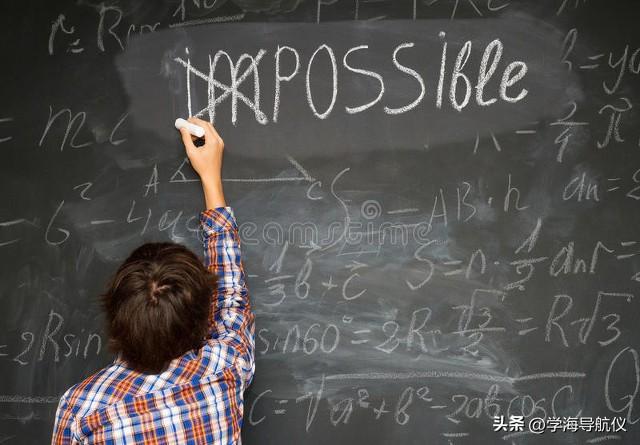

“兴趣班本应是播种想象力的土壤,如今却成了修剪创意的园艺剪刀。” 新规文件里的这句话,狠狠戳中了当代家长的神经。究竟哪些兴趣班被点名?你家孩子的课外时间,是否正被悄悄装进“标准化罐头”?

正文:三大“创造力刺客”现形记

一、填鸭式书法班:小手腕扛起“文化传承”大山“横平竖直,差一毫米重写!”在北京某书法班,7岁的朵朵每天要完成30页《千字文》临摹。她的作品被老师夸赞“像印刷体”,但家里墙上却贴着她偷偷画的“鬼画符”——扭曲的毛笔字长出了翅膀和火箭。

讽刺的是:教育部调研发现,85%的书法班要求“笔画精准度超过90%”,而儿童手腕骨骼要到12岁才发育完全。更扎心的是,某机构甚至推出“AI监工”系统,实时监测孩子握笔角度,偏斜5度就自动报警。

专家辣评:

“这不是培养书法家,是训练人肉打印机。王羲之要是活在今天,估计早被老师骂‘鬼画符’了!”

二、编程奥数营:当“未来竞争力”榨干童年想象力上海家长圈流传着一个段子:

妈妈:“宝贝,你画的机器人为什么没有腿?”

孩子:“因为老师说,能跑分的代码不需要腿!”

这笑话背后是血淋淋的现实——某知名编程机构课程里,“创意作品”占比不足10%,其余全是算法题训练。更惊人的是,教育部暗访发现,38%的奥数班会删除孩子提出的“非常规解法”,理由是“考试不考”。

数据暴击:

儿童脑科学研究所报告:过度逻辑训练会使右脑活跃度下降26%

某小学对比实验:自由搭建乐高的孩子,3个月后作文想象力评分反超奥数班学生41%

三、表演型口才班:批量生产“八颗牙微笑机器人”成都某商场里,5岁的果果正在完成口才班作业——对着镜子练习“获奖感言标准表情包”。她的课程表显示:每周要背3篇演讲稿,学习20种“高情商话术”,甚至包括“被批评时嘴角上扬15度的委屈微笑”。

荒诞实录:

某机构汇演中,30个孩子用同样手势、同样语调朗诵《我的梦想》,评委打分依据是“发音误差小于0.3秒”

家长投诉:“孩子现在说‘妈妈我爱你’都像新闻联播开场白!”

心理学家的灵魂拷问:

“当孩子学会用‘感谢对手让我更强大’代替‘我讨厌输’,到底是情商进步,还是情感功能萎缩?”

结语:给创造力松绑,你敢不敢做“野孩子家长”?

教育部这记重拳,打碎的不只是某些机构的“提分神话”,更是一面照妖镜——当兴趣班变成“军事化训练营”,我们究竟在害怕什么?是孩子考不上重点高中?还是他们眼中熄灭的星光?