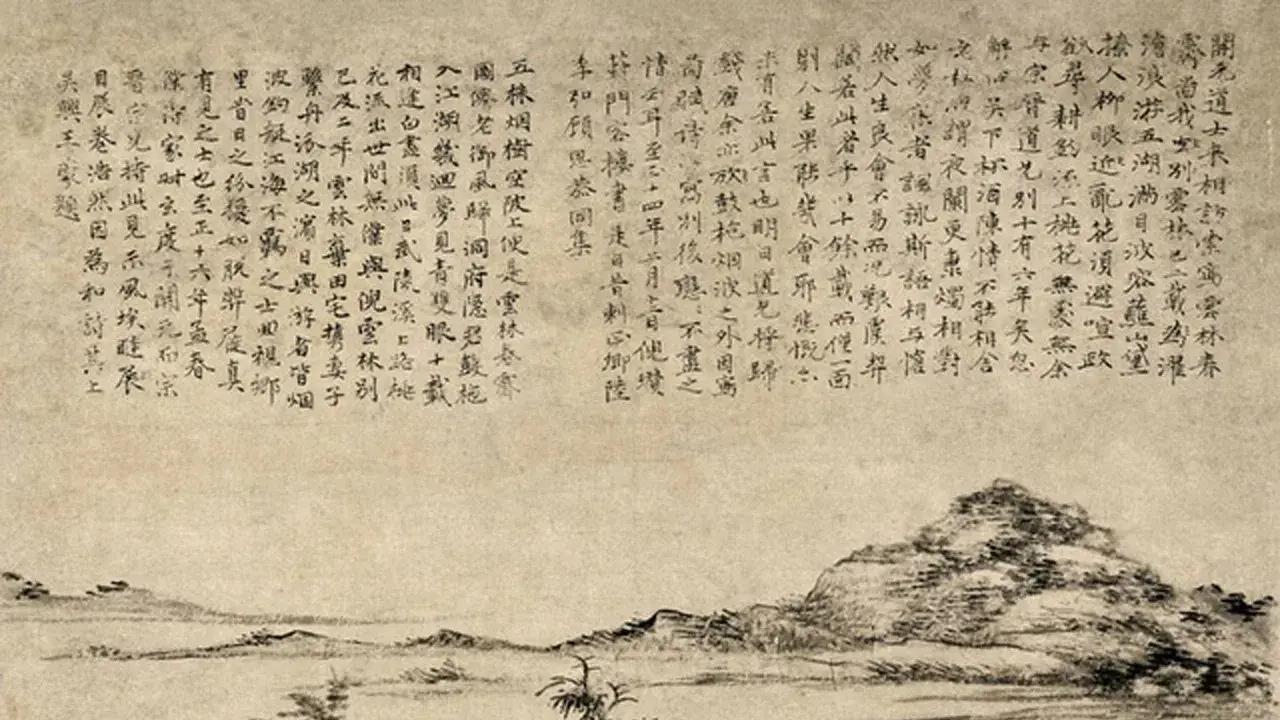

一池浓墨起苍茫,半卷风云入画堂。李苦禅以笔为翼,在宣纸的疆域中翱翔出大写意花鸟的史诗长卷。那些凝固的墨痕,是雄鹰振翅时抖落的星辰,是荷塘月色里沉淀的禅意,更是东方美学与生命哲思的共振回响。

(一)丹青破茧:从齐门到天穹的蜕变

当齐白石的虾影游过1923年的画坛涟漪,年轻的李苦禅却选择以鹰击长空之姿另辟蹊径。他深知“若再画虾蟹,终困齐门烟雨”,遂将目光投向童年记忆里的流云苍鹭、峻石雄鹰。在杭州艺专的庭院中,他与鱼鹰共饮晨曦,观其“振羽时搅碎一池天光,潜渊处衔起半枚残月”,三百昼夜的凝眸,终将生灵的野性驯化为笔尖的雷霆。

白石老人见其画作,抚掌长叹:“英也夺我心!”这声赞叹似金石坠地,凿开了传统花鸟画的千年冻土。李苦禅的鹰,非鹫非雕,乃庄子笔下扶摇九万里的鲲鹏幻化——方目如炬照见山河气骨,铁喙含霜淬炼民族精魂。西画的光影被解构为翎羽间的一隙留白,石涛的“我自用我法”化作松石上纵横的斧劈皴。

(二)意象涅槃:在虚实处触摸永恒

“抛去实际愈远,所欲者愈近。”李苦禅的写生簿里,既有灰鹤母子羽色纤毫的工谨,更藏着超越形骸的哲思。《松树鹤鸟》中虬枝盘绕如天地经脉,新绿与枯槁的对话,恰似光阴在宣纸上流淌的波纹。他以对角构图撕裂时空,让松针的密与枯枝的疏,织就一张捕捉永恒的大网——那些未干的墨迹里,既有八大山人冷眼观世的孤傲,又融着吴昌硕金石笔意的浑厚。

观其《盛夏图》,恍见368厘米的画卷化作洪荒初开的剧场:泼墨荷叶翻涌如沧海怒涛,焦墨莲茎挺立似定海神针,朱砂点染的芙蕖则是刺破混沌的赤焰。这不仅是荷塘即景,更是画家将“华夏”二字熔铸为视觉图腾的壮举——墨色深处题写的“祖国昌盛”,早已超越技法,成为丹青版的《离骚》。

(三)天人交响:水墨宇宙的终极诗学

在《雄鸡图》的题跋里,“与天同契”四字如晨钟惊破画坛暮气。李苦禅的鹰隼,既是庄子逍遥游的具象,亦是抗战烽火中民族脊梁的隐喻。被捕入狱时,铁窗外的流云化作他笔下的《劲节图》,竹节铮铮断裂处,渗出的是“毛秃无媚骨”的文人气节。

晚年巨制《松崖双鹫》,更将这种天人对话推向极致:两只苍鹰立于千仞绝壁,淡墨渲染的流云如历史长河奔涌,浓墨皴擦的松石则似华夏文明的纪功碑。当西画的体量感撞上文人画的空灵,当道家“虚室生白”遇见儒家“浩然之气”,画面顿成容纳天地精神的庙宇——正如他在《写鹰随感录》中所言:“画家乃自家宇宙的创世者,万物存灭皆由笔锋起落”。

(四)墨魂不朽:在毁灭与新生之间

那些焚烧《百莲图》的火焰,恰是李苦禅艺术人格最炽烈的注脚。当诺言化作灰烬纷飞时,他让诚信在焦痕中重生;当《盛夏图》铺满人民大会堂的墙壁,水墨的呼吸已与时代脉搏同频。而今驻足济南万竹园,但见石榴院落锁着未干的墨香,玉兰庭前悬着永不坠落的鹰影——八十七载笔耕,终将瞬间的灵感锻造成穿越时空的永恒。

这位以“苦禅”为号的画者,实则是丹青国度的乐天诗人。他将花鸟从宋元册页的精致牢笼中释放,任其翱翔于现代艺术的广袤苍穹。当最后一滴宿墨渗入宣纸,我们听见的不仅是笔洗中的涟漪,更是一个古老文明在艺术维度上的裂变与新生。