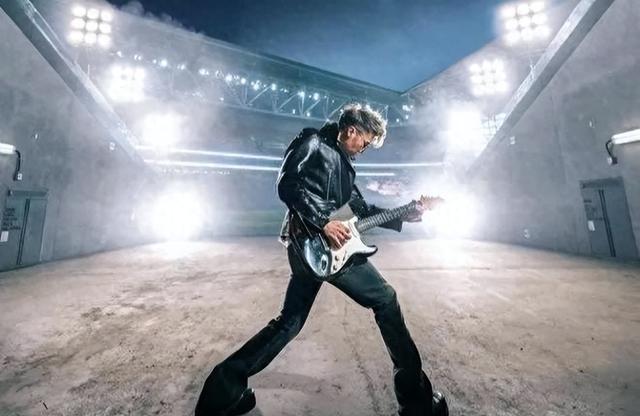

当谢霆锋演唱会门票价格突破17万的消息冲上热搜时,整个华语娱乐圈都在见证一场现象级消费狂欢。

这不仅是歌手与粉丝的久别重逢,更折射出后疫情时代文化消费市场的深层变革。

根据中国演出行业协会最新数据显示,2023年大型演唱会平均溢价率达到380%,而头部艺人的溢价空间更是突破1000%的惊人比例。

在这场狂欢背后,是80、90后群体集体进入"情怀兑现期"的消费觉醒。

这群成长于华语流行文化黄金年代的消费者,正在用真金白银为青春记忆标价。

香港中文大学文化研究中心的调查报告显示,35-45岁群体在演唱会消费中的占比从2019年的28%跃升至2023年的47%,他们的平均票务预算较五年前增长近3倍。

票务市场的"暗黑森林法则"

票务市场的"暗黑森林法则"在这场看似失控的票务市场中,实则运行着精密的经济学模型。

黄牛集团早已从个体户模式升级为资本化运作,采用大数据预测、自动化抢票、动态定价系统等科技手段。

某票务数据公司泄露的内部报告显示,头部艺人的演唱会门票在开售前72小时,二级市场的期货交易量就已超过实际票量的5倍。

令人震惊的是,这场资本游戏甚至形成了完整的金融衍生品链条。

有私募基金推出"文娱消费对冲基金",将演唱会门票与区块链NFT绑定,通过虚拟货币进行杠杆交易。

这种新型金融玩法,使得原本单纯的文化消费演变为高风险投资行为。

艺人商业价值的重新解构

艺人商业价值的重新解构谢霆锋演唱会引发的现象,实质上是对传统艺人价值评估体系的颠覆。

在流媒体时代,艺人的商业价值不再单纯依赖作品产出,而是演变为"情感资本"的量化积累。

哈佛商学院最新提出的"Fandom Economics"理论指出,当代艺人的市场估值=作品价值×情感黏性系数×社群裂变指数。

这种转变在谢霆锋身上得到完美印证。

他横跨音乐、影视、餐饮、特效制作等多领域的"斜杠人生",构建起独特的价值生态圈。

其名下PO朝霆特效公司参与的影视项目累计票房突破200亿,锋味食品品牌估值达15亿港元,这种跨界的商业版图反而强化了其作为文化符号的稀缺性。

粉丝经济的代际传承困境面对天价门票,不同世代粉丝展现出截然不同的消费哲学。

00后粉丝群体中盛行的"沉浸式追星",与80后"补偿性消费"形成强烈碰撞。

北京师范大学社会学院调研发现,00后粉丝更倾向购买周边产品、参与线上互动,而80后群体则执着于线下演唱会的仪式感。

这种代际差异催生出新型消费冲突。

在二手交易平台,出现专业"代拍族"群体,他们利用年龄优势抢票后转卖给中年粉丝。

这种黑色幽默般的市场现象,暴露出文化消费市场的结构性矛盾:当情怀成为硬通货,不同世代群体在追星赛道上被迫展开残酷竞争。

结语当我们凝视那张17万的门票,看到的不仅是娱乐产业的疯狂,更是一个时代的文化密码。

这场消费狂欢背后,是集体记忆的货币化、情感需求的证券化、文化认同的期货化。

在数字经济与怀旧经济交织的新常态下,如何平衡文化消费的理性与激情,将成为整个行业必须面对的世纪之问。

或许正如谢霆锋在《玉蝴蝶》中唱到的:"如何笨到底/但到底还是我谁人待我好",当追星行为演变为一场关乎自我认同的军备竞赛,每个参与者都需要重新思考:我们究竟是在购买一场视听盛宴,还是在为某个时空碎片里的自己标价?

这个问题的答案,也许就藏在下一场演唱会门票秒空的数字洪流中。