在台北101大楼的玻璃幕墙映照着春日的阳光时,一场跨越娱乐圈与豪门恩怨的纷争正在持续发酵。

大S离世五十天后,其母亲黄春梅(S妈)与贾永婕的网络互动再度成为舆论焦点,而另一边厢的汪小菲,则用陪伴孩子的实际行动展现着截然不同的生活态度。

家庭纷争的持续发酵“有你们这群宝贝靠着,我一定要挺过去,50天了。”

3月23日S妈在社交平台的这则发文,将公众视线重新拉回这场持续数月的舆论漩涡。

这位年过六旬的母亲,自女儿去世后始终未停止在媒体前发声。

从指控汪小菲在火化前致电痛骂,到持续通过台媒释放争议性言论,其行为轨迹呈现出明确的策略性——通过强化"白发人送黑发人"的悲情叙事,试图稳固舆论阵地。

这种操作模式在娱乐圈并非孤例。

早年香港豪门争产案中,类似的情感牌屡见不鲜。

但S妈的特殊性在于,她面对的不仅是公众同情的争取,更涉及与汪小菲关于子女抚养权的隐性博弈。

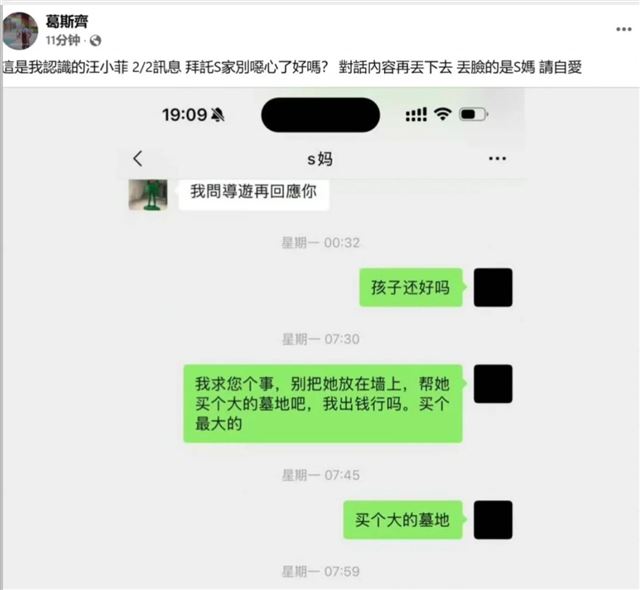

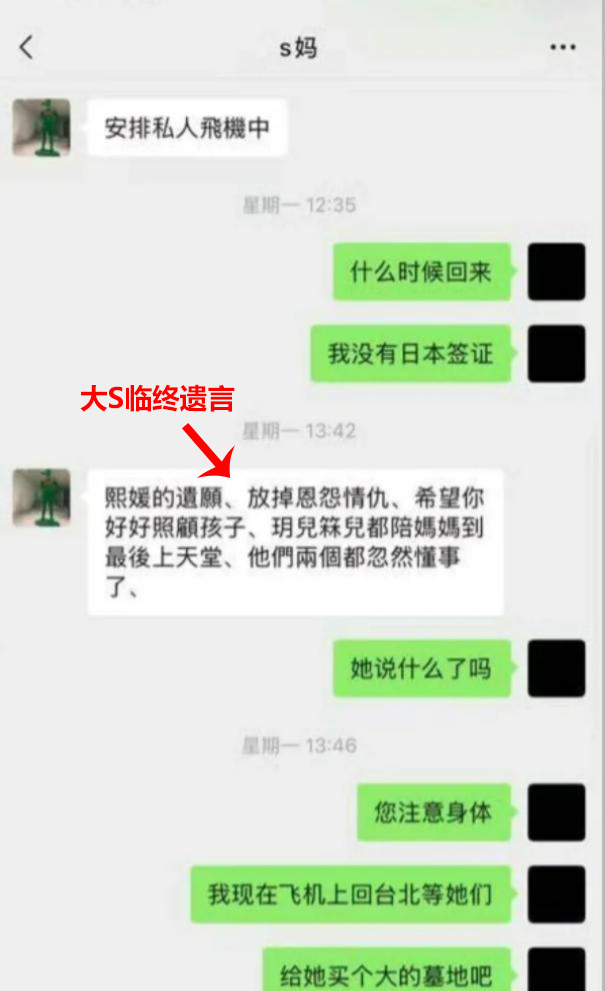

葛斯齐曝光的聊天记录显示,汪小菲曾主动提出承担墓地费用,这个细节折射出双方沟通中存在微妙的力量平衡。

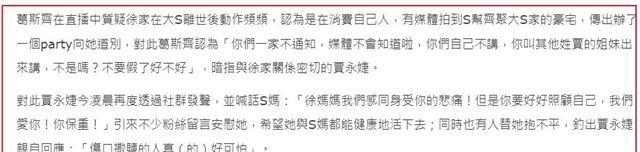

外界介入的争议漩涡贾永婕的角色定位堪称这场纷争中最具戏剧性的元素。

作为台北101的董事长,其频繁为S家代言的举动引发外界诸多猜测。

从具俊晔的"最后深情一吻"到S妈的网络声援,这位商界名流的介入已超出普通友人范畴。

葛斯齐直言“我不喜欢这种人,太假了!”

的尖锐评价,道出了公众对跨界介入私人事务的普遍警惕。

这种"代理人战争"模式在明星家庭纠纷中具有典型性。

参照欧美娱乐圈案例,当核心当事人选择沉默时,外围人物的发声往往成为舆论战的重要推手。

但贾永婕在社交平台公开支持S妈的行为,与其说是仗义执言,不如说是将私人关系网络过度暴露于公共领域,这种模糊公私界限的做法必然招致非议。

在这场纷争中呈现的吊诡现象值得深思:本应作为监护人的S妈持续制造舆论话题,而作为前女婿的汪小菲却回归父亲角色。

短视频中,小玥儿和小箖儿减少电子设备使用时间的改变,暗示着汪小菲在子女教育上的实质性介入。

这种角色倒置折射出当代明星家庭关系的复杂性——血缘纽带与法律关系的交织,私人情感与公共形象的博弈。

汪小菲处理方式的转变颇具启示意义。

从早期在社交媒体的情绪宣泄,到如今通过第三方释放关键证据,其危机公关策略明显趋向成熟。

这种转变既源于过往教训,也体现着对子女成长环境的考量。

当他在香港庙街与孩子们分享美食时,展现的不仅是亲子时光,更是对舆论战最有力的无声回应。

舆论生态的镜像投射公众态度的微妙转变成为观察这场纷争的重要维度。

初期对S妈的普遍同情,随着其持续发声逐渐转化为质疑。

这种转变印证了传播学中的"逆火效应"——当信息过量且存在矛盾时,受众反而会产生认知抗拒。

贾永婕遭遇的舆论反噬,则是名人介入私域话题风险的生动写照。

“伤口撒盐的人,真的好可怕。”

贾永婕的这句回应,无意间揭示了娱乐圈舆论战的本质:在流量为王的时代,悲情叙事与道德指控都可能异化为商业筹码。

但公众并非永远的情感提款机,当同质化信息反复冲刷,理性判断终将占据上风。

代际传承的隐性较量在这场纷争的表象之下,暗含着更深层的代际权力转移。

S妈作为传统家长制的话语代表,其发声方式仍停留在纸媒时代的控诉模式;而汪小菲选择通过短视频分享育儿日常,则是典型的Z世代传播策略。

这种传播方式的代际差异,某种程度上预示了舆论主导权的转移方向。

子女教育理念的碰撞更具象征意义。

当S妈仍在强调家族荣誉时,汪小菲已着手培养孩子的数字时代素养——限制电子设备使用、增加户外活动等举措,展现的是面向未来的教育观。

这种差异不仅关乎育儿方式,更折射出两种价值体系对"家族传承"的不同理解。

伦理困境的现代诠释事件引发的伦理讨论超越娱乐范畴。

当私人聊天记录成为公关武器,当丧亲之痛转化为舆论资源,这些现象叩击着现代社会的道德底线。

葛斯齐的爆料虽暂时厘清部分事实,但媒体作为"第四权力"的边界问题再次凸显——在追求真相与尊重隐私之间,始终存在难以调和的张力。

汪小菲提出承担墓地费用的细节值得玩味。

这个举动既包含对过往情感的交代,也暗含切割纠葛的意味。

在东方文化语境中,墓地选择向来承载着复杂的宗族意义,其主动提及此事,或许是想在象征层面为这段关系画上休止符。

春日的香港街头,汪小菲牵着儿女走过的身影,与台北持续发酵的舆论风暴形成鲜明对照。

这场纷争终将如所有娱乐事件般淡出公众视野,但它留下的启示远超八卦范畴:在自媒体时代,私人领域的透明化已成不可逆趋势,但如何守护情感的本来面目,仍是每个身处舆论漩涡者需要面对的永恒课题。