在华夏文明和历史的长河中,洛阳宛如一颗璀璨的明珠。

洛阳城区风光洛河两岸

从夏商周早期文明的萌芽,再到隋唐两代开出绚烂的盛世之花,洛阳都散发着独特而耀眼的光芒!

隋唐洛阳城建筑群,在明堂视角看天堂

今天来聊聊隋唐时期的洛阳。从隋炀帝的《营东京诏》到唐高宗的《建东都诏》,洛阳作为隋唐两朝的东都,承载着厚重的历史使命,见证着两个王朝的兴衰更迭!

隋唐洛阳城应天门遗址博物馆

隋炀帝颁布《营东京诏》有着深刻的时代背景。彼时的隋朝,已经结束乱世有一段时间了,国力开始逐渐强盛。

然而当时的隋朝国都大兴城(唐长安,今西安)的位置太过于偏西,对国家广大的东部和南部地区的掌控力略显不足。

隋朝时期的疆域图

洛阳所在的洛阳盆地“控以三河,固以四塞,水陆通,贡赋等”,于全国而言,战略地位举足轻重。

洛阳地区河流地势图

隋炀帝深思熟虑之后,以立足长远的目光,决定在洛阳营建东京,以更好地掌控全国。

洛阳地区山川河流图

隋炀帝《营东京诏》里提及汉王谅悖逆,山东受灾,关河悬远导致救援不及,更加凸显营建洛阳的紧迫性。

这一伟大的决策,为隋朝构建起一个新的政治、军事与经济中心,对巩固隋朝统治意义非凡 。

时光流转,天不遂人愿,国力日盛的隋朝仅持续了38年,即宣告灭亡。取而代之的是隋炀帝杨广的表兄弟李渊建立的唐朝。

唐初时期,局势混乱。新成立的唐王朝的政治中心自然是在长安,无暇他顾。但随着唐朝国家经济社会的发展和政治格局的不断变化,洛阳的重要性愈发凸显!

唐高宗李治,是唐朝的第三位皇帝。基于加强国家统治稳定的现实考虑,他审时度势颁布了《建东都诏》,正式确立洛阳为唐朝的东都,开始实行两京制。

彼时的洛阳,得益于隋炀帝开通的大运河,已经成为向西连接关东地区和向南沟通江淮地区的全国性交通枢纽,尤其在物资集散和漕运等方面优势巨大。

隋唐大运河示意图

唐高宗此举,旨在加强对全国的统治,赋予洛阳更高的政治地位,以便更好地控制国家的东部地区,充分发挥东都洛阳的地缘优势。

事实上,后来的历史演变也充分证明洛阳作为隋唐两朝的东都,在多个维度发挥着举足轻重、不可替代的重要作用。

隋唐洛阳城应天门遗址博物馆

政治上,它是隋唐时期的核心政治中心之一。唐朝多位皇帝长期在洛阳执政,处理国家大事,举行重要的朝会、发布政令,承担着部分政府事务和行政管理职责,与长安共同构建起稳固的政治架构,彰显王朝的威严与统治秩序。

经济层面,洛阳占据得天独厚的优势。它是丝绸之路的东方起点和隋唐大运河的中心枢纽,交通网络四通八达,商贸活动异常繁荣。

各地的商人和货物汇聚于此,成为全国最大的商品集散地之一。

同时,洛阳周边农业、手工业发达,借助大运河,南方的粮食和物资得以顺畅运往洛阳,为城市的发展和国家经济稳定提供了坚实保障。

文化领域,洛阳更是堪称一片繁荣的沃土。这里吸引着众多文化名流、学者和艺术家,他们在这里交流思想、创作作品,碰撞出绚烂的文化火花,极大地推动了唐朝文化的繁荣发展。

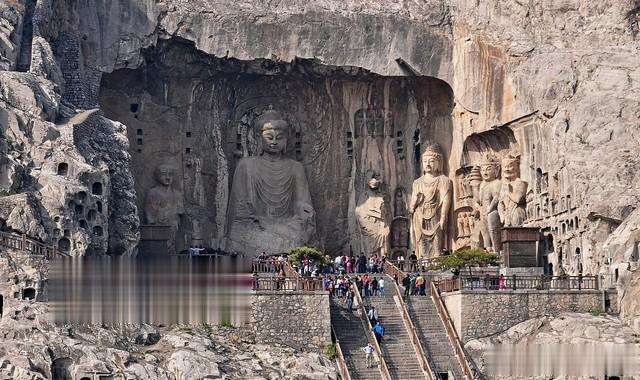

洛阳佛教文化昌盛,龙门石窟、白马寺等著名佛教寺庙,成为佛教文化传播的重要阵地,对东亚地区的宗教文化交流产生深远影响。

军事上,洛阳盆地的战略地位无可比拟。地处黄河流域中部,周边群山环抱,内部地势平坦开阔,交通便利,是连接东西、南北的重要战略要地。

洛阳地区周边驻扎着大量军队,构建起唐朝军事防线的关键一环,也是唐王朝彰显军事力量的重要场所。

从隋炀帝的雄心营建,到唐高宗的二度加持,再到和长安一起撑起大唐王朝的政治、经济和文化中心,洛阳作为隋唐东都,历经风雨,见证了无数辉煌时刻。

洛阳博物馆

洛阳的历史地位的演变,不仅是古代王朝政治、经济、文化的集中体现,更是中华民族历史发展进程中的重要里程碑,其蕴含的深厚历史价值和文化底蕴,值得我们不断去探寻与铭记!