《莆阳谳牍》是明末祁彪佳于天启四年(1624年)至崇祯元年(1628年)任福建兴化府(现福建省莆田市)推官时所写的判词集,共计1500多件判词。其中属于兴化府初审案件占了近半数,其余或为复核,或为审理上级衙门交办案件。所收录案件内容广泛,多为民间细故纠纷。

祁彪佳,浙江山阴人,天启二年(1622年)20岁时中进士,历任福建省兴化府推官、御史、苏松巡按。清军攻绍兴后,绝食而亡。祁彪佳出身越中大族,家境优渥,自幼读书,禀赋非凡。任兴化推官后,虽为年轻的地方司法官员,但他判案公正严明,无冤抑之事,且其判牍逻辑严密,说理透彻,文辞优美,斐然成章,为后世称颂。

《莆阳谳牍》中有兴化府豪族林士述依仗叔叔为官,专门估债放利,以词讼为其生涯,在祁彪佳任内就六度涉讼,相关判词题为“一件势豪估害事”“分守道一件势害事”“按察司一起篡杀事”“察院一件万冤事杖罪林士述”“军门一件势豪害民事杖罪林士述等”“按察司分巡道一件杀夺事杖罪林士述”。需要说明的是,明代推官所审案件大致包括三类:一类是百姓直接告诉的案件;一类是上级各机构下发的案件。布政司和按察司及其派出机构即分守道(钱谷粮税)、分巡道(刑名)等,以及察院即巡按御史等机构,均可以接受百姓的词状,再将案件转至府州县等初审衙门审理。“分守道一件势害事”“按察司一起篡杀事”等即为此类;还有一类则是复核州县案件。

图为祁彪佳像轴(浙江省博物馆藏)。资料图片

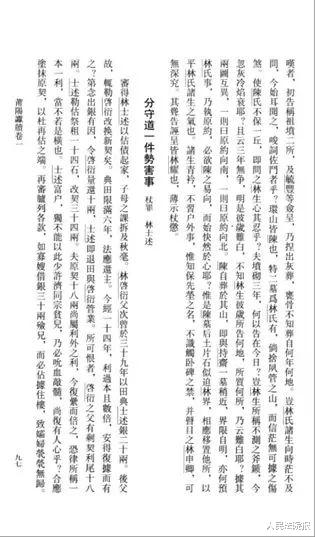

图为载于《历代判例判牍》(第五册)第97页的“分守道一件势害事案”原文。资料图片

这些判词一般以“审得”等词语开头。结构上包括案件事实、裁判依据、裁判结果等部分。现从涉及林士述的六件判词中选择一件“分守道一件势害事”分析体会祁彪佳判案的剖决精明和允执厥中。

第一,说明案件情况条分缕析,无疑文赘语。判词首先说明案情和争点,林启衍父亲林次曾于万历三十九年(1611年)以田典给林士述获银二十两。后林次身故,林士述又逼迫林启衍改换新契。典田限满六年,现在已经过去十四年,利息已经超过本金数倍。本来令林启衍还给林士述十两,林士述把土地还给林启衍即可。但林启衍父亲与林士述的契约中还约定有十八两银子未还,林士述就这十八两又勒索了田租十四石,把契约中所借的银两改为三十四两。林启衍请求减少租金、返还土地。寥寥数语即将案情厘清。

第二,以法律规定为裁判依据。判词虽然没有明确引用法条,却均依照《大明律》作出裁决。如《大明律·户律二·田宅》田宅典卖条规定:“其所典田宅、园林、碾磨等物,年限已满,业主备价取赎”。判词未引述《大明律》原文,但指出“典田限满六年,法应还主”,典田限满六年,按照法律规定应该还给林启衍。另外,林士述把与林启衍父亲所定契约中的剩余利息十八两改为三十四两,不符合“律所称一本一利”的规定也是此情况。

第三,注重证据依法裁决。林启衍和林士述之争端有契约为证,证据确凿。但案件中提到的其余因林士述抵当抬高利息导致积怨颇深的一些事情则并非如此,判词中也对此作了分析。有些有一定的证据,如林士述借给寡嫂银三十两殓兄,却占据其住房致孀妇茕茕无归;借给郑伯湛银三十两养家,抬高利息致伯湛饮恨以死。人告林士述强奸父妾,虽没有明确证据,而父临终称不顺之子,遗嘱可考。毒害胞兄,虽无证佐,而与兄长生前有嫌隙,亲手写的信可证明。有的没有证据,且非亲属告诉,时间久远,就不再深究。如圣瑞母之以气死,胡楚姬之以拷死,颜六母之以惊死,茂淳媳之以缢死,黄三娘之以迫死,但对林士述提出警告,这些事如果属实,则“幽有神殛,明有法惩”,林士述性命堪忧,需多加小心了。对每件事情都作出让人信服的证据分析,没有完整证据的就不对被告做处理。

第四,判决结果公平服众。判决结果一为林启衍还银十两与林士述即可赎回土地,同时涂抹毁弃原契,避免林士述再利用契约加利害人。一为对林士述处以杖刑,他坏事做尽,“一杖诚不足尽辜”,但针对林启衍所告一事,依照法律惩罚只能止于此,其余之事,证据不充分。

由此可见,上述判词具有以下优点:

其一,事实描述精炼且主次分明,说理透彻,逻辑清晰。判决主要针对原告林启衍和被告林士述的纠纷做出,同时对审理中提到的其余因林士述抵当抬高利息导致积怨颇深的一些事情也做了客观、清楚以及具有同理心的回应说明,但不过多展开。典卖抵当之事涉及钱债,往往错综复杂,祁彪佳仅用只言片语即将案情剖析清楚。在将主要案情与枝节问题加以区分的同时,也对提及的枝节问题的事实和证据加以分析说明,说理透彻,事事有交代,以此向相关百姓表明官府处断态度的周全及不偏不倚,逻辑非常清晰,足以服众。

其二,体现出情理法的运用。林士述为当地豪族,兄弟六人,且多有“深机竞刀锥之末者”(即热衷诉讼者)。曾因母亲的丧葬费分配不均,林士述等人私自动用祭租等事被兄长告诉到按察司,且林士述估债放利,别人以土地典卖抵当向林士述借钱,到期林士述或不还田,或加高利息,或扣押人子女,积怨颇深。推官谴责林士述为富不仁,罔顾同宗,“士述富户,独不能以此少许济同宗贫儿,乃必吮血敲髓,尚复有人心乎?”该案之前祁彪佳已审理过数起与林士述有关的案件,深感此人之无耻,到此时实在无法隐忍愤怒,指出其桩桩件件作恶为非之事,“看得林士述不识一丁,惟营三窟,告田告债,词讼即其生涯,灭义灭亲,骨肉俱从机械,苦寡嫂而挟垄断,直穷溪壑之奸,轹孱侄以肆鲸谋,作尽风波之险,鸡鸣谋利,多方鱼肉,愚民虎翼,繇人一意,鸱张悍仆,按其生平罪过,诚为罄竹难书。”劝谕林士述当尽数焚券还田,一洗冤业,倘不知收敛,仍操旧业,恐众怒难犯,到时用所有身家都无法抵偿。司法官员的措辞,说出了受林士述欺压者的心声,并对林士述加以道德教化,劝诫其顾念同宗亲情以免后患。以理释法,以情释法,增强了法律自身的权威性和有效性,真正体现了情理法的统一。

其三,文辞优美、遒劲。在阐述案情之后,用铿锵有力、流畅优美的文字对被告的行为进行谴责,达到了既平复相关群众心绪,又着眼于调和宗族及邻里之间的关系,同时进行道德教化的目的。

民间细故纠纷错综复杂,处理起来如缫丝绕线,须细致入微。判决必须点明争点并解决当事人的困惑,针对当事人的观点与主张需处理得当,说理要具体且充分。从上文的分析可见,“分守道一件势害事”的判决有很多可圈可点之处,所包含的审判智慧和情理法相结合的理念依然栩栩如生,这或许就是《莆阳谳牍》中的判词在当下的意义所在。

判词原文

分守道一件势害事杖罪林士述

审得林士述以估债起家,子母之课拆及秋毫。林启衍父次曾于三十九年以田典士述银二十两。后父故,辄勒启衍改换新契矣。典田限满六年,法应还主。今经一十四年,利过本且数倍,安得复据而有之?第念出银有因,令启衍量还十两,士述即退田与启衍管业。所可恨者,启衍之父有剩契利尾十八两。士述勒估祭租一十四石,改契三十四两。夫原契十八两尚属利外之利,今复累而倍之,恐律所称一本一利,当不若是横也。士述富户,独不能以此少许济同宗贫儿,乃必吮血敲髓,尚复有人心乎?合应涂抹原契,以杜再估之端。再审胪列各款,如寡嫂借银三十两殓兄,而必占据住楼,致孀妇茕茕无归。(以上97页)如郑伯湛借银三十两养家,而必转估过半,致伯湛饮恨以死。至于强奸父妾,虽无的据,而父临终称不顺之子,遗嘱可考也。毒害胞兄,虽无证佐,而兄生时有不堪之情,手书可据也。以至纵仆殴林行一,告衙勒方君成。众恶怒之蓄已久,祗以向倚宦叔,故敢怨不敢言耳。何物铜臭子,乃贪暴若此哉?看得林士述不识一丁,惟营三窟,告田告债,词讼即其生涯,灭义灭亲,骨肉俱从机械,苦寡嫂而挟垄断,直穷谿壑之奸,轹(轹,欺压)孱侄以肆鲸谋,作尽风波之险,鸡鸣谋利,多方鱼肉,愚民虎翼,繇人一意,鸱张悍仆,按其生平罪过,诚为罄竹难书。至款中所开圣瑞母之以气死,胡楚姬之以拷死,颜六母之以惊死,茂淳媳之以缢死,黄三娘之以迫死,使有一于此,幽有神殛,明有法惩,必不容士述食息至今日矣,且告非亲属,事又远年,姑无深究。总之,放利多怨,故众恶皆归。为士述计者,当尽数焚券还田,一洗冤业,倘自此而不知敛戢,仍复伡估人财,恐众怒难犯,不识其身家何所抵止也。一杖诚不足尽辜,特以原发一事,法如是止耳。

(杨一凡、徐立志主编,尤韶华、才媛整理:《历代判例判牍(第五册)》莆阳谳牍卷一,中国社会科学出版社2005年版,第97-98页)

来源:人民法院报·7版

作者:余辉 (作者单位:西北政法大学法治学院)