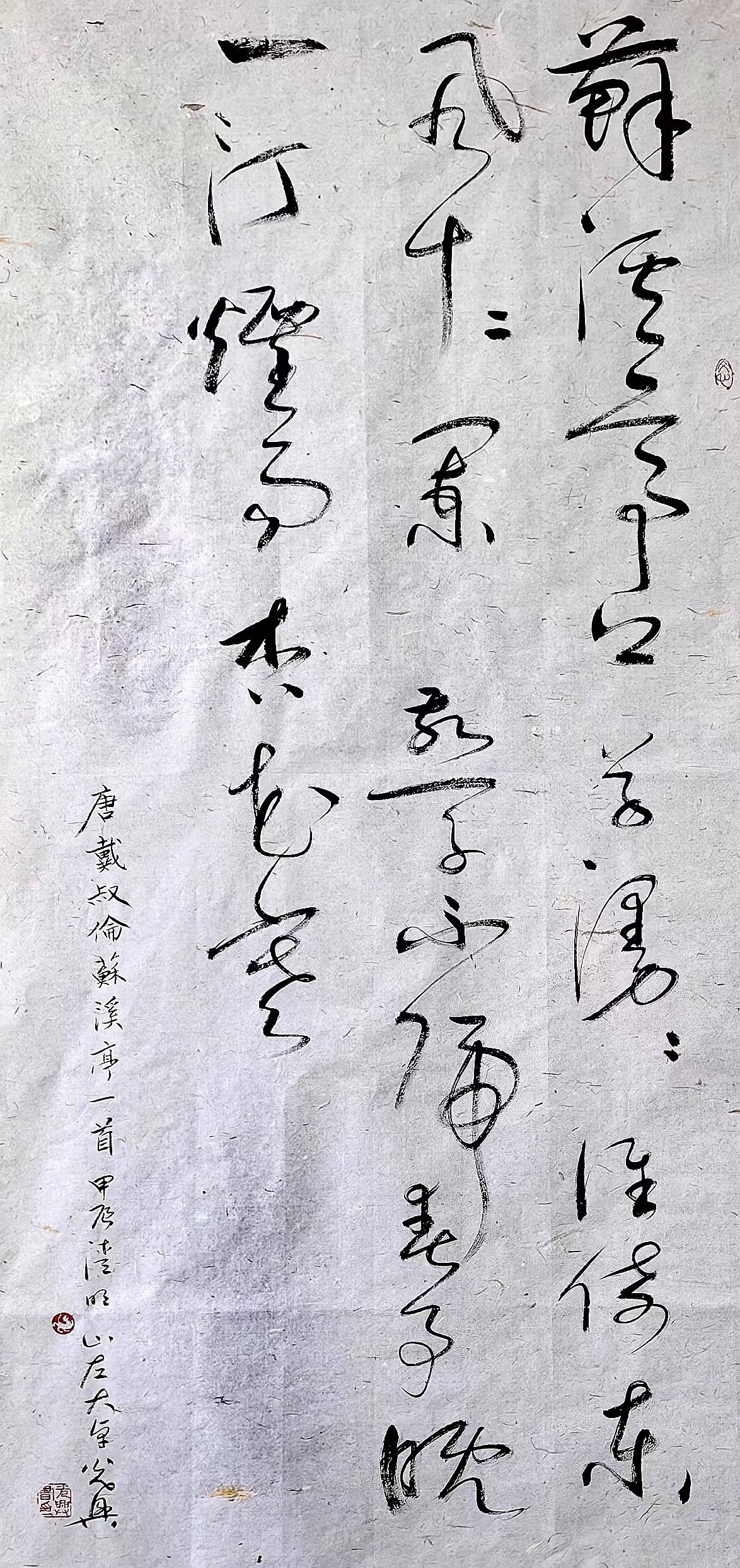

张光兴

字大卓(亦作大卓,别署可儿爷爷),山东桓台人,南开大学经济学硕士、哈佛大学艺术学院特聘荣誉院士。曾在党政机关担任领导职务;1987年调高校工作,先后在淄博师专校长(教育学院院长)、山东工程学院党委副书记(后主持党委工作)、青岛建工学院副院长、青岛理工大学副校长以及青岛求实学院院长岗位上工作了30多年。上世纪80年代,亲手创办了山东理工大学(原淄博师专)音乐学院、美术学院;进入21世纪,又主持创办了青岛理工大学艺术学院。

其主要研究方向为中国历史文化学(是“齐文化专业委员会”创会主任委员)、传统美学、写作(修辞)学以及人力资本理论等,对书法、篆刻艺术下功夫犹深,并在长期的理论探索与创作实践中形成了“自然放达”、“遒劲潇洒”的艺术风格。(见《中国当代书画十大名家·书法卷》前言,民族出版社2009版)业内专家称:“张光兴(书法)的整体气象自然放达,字里行间不但透露着浓浓的书卷气、文人气,又蕴含着北碑的雄强、古拙。”(见《中国文化报》2005.3.29第3版)

作为一名大学校长、资深教授、硕士生导师,张光兴已主持完成省(部)级以上社科重点课题4项;出版各种理论专著、教材(包括普通高校国家级“十一五”规划教材)26部,如《国学概要》(科学出版社2009.2)、《说齐——齐人齐事一家言》(中华书局2013.3)、《书法艺术论纲》(齐鲁书社2013.9)等;在国内外学刊发表文章200多篇,是书界公认的一位“学者型书家”。因而,当代著名书画家、文艺评论家雷正民先生评价道:“在我看来,光兴先生首先是一位学者,是哲学(美学)、社会学方面的专家,然后才是书法(篆刻)家。丰富的社会阅历、广泛的艺术实践、深湛的文化修养,都融入在张先生的书法艺术中。”(李涛编:《张光兴书法艺术·前言》)

——张光兴:一位十分注重根柢学问的艺术家

随着社会的不断发展与进步,书法艺术园地呈现出一派欣欣向荣、生机勃发的大好局面,因此有人评论道:当下书坛是有史以来“最好的时期之一”,这是毋庸置疑的,却不是事情的全部。

早在2017年,《人民日报》就曾对文艺界存在的“十大恶俗”进行过透彻剖析与深刻批判。然而,纵观整个书法界,这些问题不但没有得到很好的解决,有的甚至出现了愈演愈烈之势。譬如,有些人借助所谓“名家”“大师”的名头(这些名头,原本大都是相互吹捧或者自吹自擂的结果),毫无上限地自我炒作、自我拔高,说什么艺术造诣达到了“坐四望王”的境界,更有人恬不知耻地吹嘘“比肩古人”甚至“超越了古人”;再比如,有些人打着“创作自由”的旗号,任意妄为,情感缺失、行为荒诞,既不遵循书法艺术的自身规律,更不考虑广大受众的审美感受,瞎搞什么“s书”、“h书”、甚至还出现了下流做做的“b书”……这种种解构经典、闭门造车的恶劣行径,将整个书坛搅得乌烟瘴气、真假难辨、甚至黑白颠倒。如果深究一下这些人的出发点,无非就是两个字——名、利而已。说白了都是一帮在名利驱使下疯狂的、无知的、丧失了廉耻的拜权主义、拜金主义者。

记得十几年前,一代文化大师文怀(沙)老对张光兴先生也曾有过两个字的评价:“中国的书家很多,大学校长也很多,但既是大学校长又能称得上书法家的却少之又少……我从他身上看到了中国传统文化的闪光,简而言之两个字:一曰‘厚’;二曰‘远’。所谓‘厚’者,就是厚文化、厚底蕴;……所谓‘远’,就是远浮躁,远名利。”(《中国当代书画十大名家·书法卷·张光兴》,民族出版社2009.12)

查有关资料,张光兴先生从四岁开蒙,在其外祖父王金銮的训导下学习古诗文和书法,先学欧、再习赵,后来更在《张玄墓志》与《倪宽赞》上下了大功夫、苦功夫。他曾在一首诗中讲到这一学习历程:“幼时迫学欧阳询,稍长别爱赵文敏,章草汉隶都习过,渐渐步入自家门。”这告诉我们,他学习书法是一个由“被动”到“主动”、由“不自觉”到“自觉”、由“不喜欢”到“喜欢”这样一个漫长的、蝶变的过程。所以他讲:“每当看到有的书家在自传里写道‘自幼酷爱书法艺术’云云,便大惑不解,同时,也为自己(小时候)的‘没出息’生出深深的悔恨。”(张光兴:《中国十二生肖印》“后记”,《中国画报》出版社2007.7)

总书记《在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话》中指出:“文艺创作是艰辛的创造性工作。练就高超艺术水平非朝夕之功,需要专心致志、朝乾夕惕、久久为功,如果只想走捷径、求速成、逐虚名,幻想一夜成名,追逐一夜暴富,最终只能是过眼烟云。”张光兴先生正是遵循着这种精神,几十年如一日,笔耕不辍。为了巩固笔法,他一直坚持“冬练三九,夏练三伏”,并在长期的理论探索与创作实践中,逐渐形成了“遒劲潇洒”(引文同上)、“自然放达”(引文见《中国文化报》2005.3.29三版)的艺术风格。而现在,书法已经成了张光兴心目中最“神圣与崇高”的存在。他曾回忆道:自己原本有机会去做散文家、诗人或艺术评论家,任继愈先生甚至鼓动他去做索引目录学家,然而,他却最终“皈依”了书法。“皈依”二字足以说明一切。

张光兴先生之所以能够成为当今书坛受人尊重的一位“学者型书家”(也有人称之为“学院派书家”),与他所从事的事业、岗位有着密不可分的关系——大学校长、资深教授、研究生导师等,同时,这也深深契合了他的“书学主张”。他曾于《书法艺术论纲——传统美学视角下的书法艺术》一书的“后记”中写道:“书法是什么?有人说,书法就是写字。这答案也许并不错,但写字却绝不等于书法。

在我看来,书法首先是一种修养、一种功夫、一种有着文化内涵的高雅艺术。正是从这个意义上,曾经有人说,自古来有不识字的‘画奴’,却没有不识字的‘书匠’。如果从书家自身解读这个问题,它更多地强调了书法与一个人根柢学问、艺术修养之间的关系。”基于这种认识,几十年来张光兴在高校这一平台上,认真践行“艺术育人”这一理念的同时,也不断提升着自己的学养与修为。请听,他在诗中是如何写的:“书家莫要轻学养,练好内功日月长。‘子曰’‘诗云’入髓去,何愁不登大雅堂。”