1950年6月25日,朝鲜半岛风云突变,朝鲜战争爆发。

在眼见朝鲜人民军以摧枯拉朽之势横推南韩之际,美国人为了维护其领导地位和利益终于选择了亲自下场。

而随着美军为首的“联合国军”的加入,朝鲜人民军的形势斗转直下,接连败退。不过对于这场战争的最终结局却是众所周知的,随着中国人民志愿军的入朝作战,抗美援朝战争也以我方取得胜利告终。

但是,不得不说的是对于是否出兵抗美援朝这个问题上,在当时刚成立的新中国内却是鲜有支持者的,以至于毛主席在谈及此事时曾说“开始只有一个半人支持出兵抗美援朝”。那么这一个半人是谁呢?

朝鲜半岛,乃是亚洲大陆东北部伸向太平洋的一个半岛,面积约为23万平方公里。长期以来,朝鲜族世代居住于此,并在历史上建立了高丽等政权。

但是,在近现代史发端后随着日本的强大,1876年开始它逐渐沦为殖民地,并在此后短短的三十多年里便迅速被日本并入。

这一年,日本逼迫朝鲜签订了《江华条约》,攫取了通商等特权;而在1895年朝鲜的宗主国清朝在甲午战争中失败,无暇顾及朝鲜,日本人也趁机控制了朝鲜;1904年,凭借日俄战争的胜利,日本人直接占领了朝鲜;1907年,日本更是强迫朝鲜皇帝退位,解散军队,朝鲜也彻底沦为日本的附属国;1910年,朝鲜被强行划入日本版图。

而随着第二次世界大战的进行,日本等国的即将失败,朝鲜问题也被提上议案。在《开罗会议》中便有了使朝鲜自由独立的表态;然而在二战形势日渐明朗的同时,苏联、美国其实也在考虑战后的势力划分问题。

1945年的雅尔塔协定上,朝鲜问题也被美苏商定。北纬三十八度线,也成为美苏受降的界线,更成为了横亘与朝鲜民族内部的界线。而在受降后北纬三十八度线南北也分别成立了大韩民国和朝鲜。

出自同一民族,又有统一的历史传统,也让彼此都将统一视为目标。于是,在裹挟着大国意志之下的民族统一之战在1950年6月25日以朝鲜人民军南进作战为引爆发。

新中国的形势、态度对于朝鲜战争的爆发、南朝军队的溃败,美军难掩失望。

当日,美国在苏联代表缺席的情况下,推动了所谓的“联合国军”入朝作战。开战当晚,杜鲁门便下达命令美国海军、空军支援南朝军队。

并于次日,批准了第七舰队入侵台湾海峡,阻止解放军解放台湾。6月27日晚,美军便实际接管了南朝指挥权。身为美军统帅的麦克阿瑟甚至还亲自到朝鲜战场实地视察。

而对于朝鲜战争,美国的武装入侵,中国作为与朝鲜唇齿相依、山水相连的邻国自然不会袖手旁观。

6月26日便刊登了朝鲜战争爆发的消息,并于27日再发《朝鲜人民为击退进犯者而奋斗》的社论。28日,更是紧急举行了第八次会议。

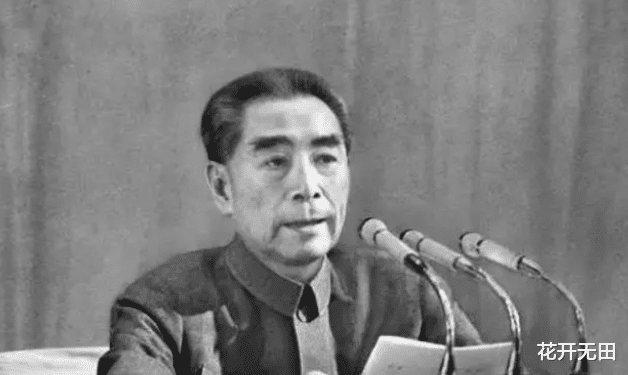

会议上周总理做了报告,在报告中宣读了杜鲁门的声明全文,并表示强烈谴责美国的侵略中国罪行。张治中、黄炎培等人也做了表态。

而相较于他们的发言,随后毛主席的讲话中则是态度鲜明——全国和全世界人民团结起来,进行充分的准备,打败美挑衅。

听闻讯息,全国各族、各行各业也都纷纷表态谴责。而在随后的时间里,中国政府也提出和平解决朝鲜问题,但是美国的顽固侵略立场,致使和平解决成为奢望,最终1950年10月19日人民志愿军赴朝。

看上去一切水到渠成,可事实上当时的国内却对出兵朝鲜是绝大多数同志都不同意的。

而这里面也自然有考虑所在。

在新中国成立之后,可谓是百废待举、百废待兴。当时国内经济凋敝,经济基础薄弱,而与此同时各种反动势力并未全部肃清,外部的蒋介石也是虎视眈眈。

单以钢铁产量对比,新中国当时年产量只有可怜的60万 吨。而作为对比,美国的年产量则达到了8772万吨。

数据上可谓是有着云泥之别,更遑论当时的解放军无论是武器装备还是后勤补给上都是有着巨大差距的。

其中林彪的话便很有代表性——为了一个只有几百万人口的朝鲜,打烂五亿人口的中国划不来。能否打败美军很难说。

可是,这件事上毛主席最终还是选择了出兵抗美援朝。而支持出兵者中也只有自己这一个人和另外的“半个人”。

这“半个人”当然不是真的半个人,而是指态度上偏向于支持毛主席抗美援朝的决定,但同样对抗美援朝也要求有先决条件。

而这位“半个人”就是周恩来总理。

当时周总理同样认为我军的实力上是无法与美军抗衡的,但如果能够让苏联派遣空军部队帮助,同时援助中国军事装备,则可以出兵抗美援朝的。

这当然是基于中美之间巨大的经济潜力、后勤补给差距、空军海军差距做出的判断,而且当时的周总理也要考虑到国内的经济建设。

最终,在得到斯大林许诺“愿意提供飞机、大炮等军事装备,但空军要等两个月左右”后,志愿军成行进入朝鲜半岛。

小结就当时新中国的环境、国际局势而言,不得不说毛主席能够做出抗美援朝的决定真的是极具战略眼光的。

此战巩固了新生的人民政权,打败了美军不可战胜的神话,为国内建设赢得了相对稳定的和平环境。