1955年,解放军首次授衔的消息传到功德林战犯管理所,一位名叫韩浚的国民党战犯盯着报纸上的名单,沉默许久。他与陈赓曾是并肩作战的战友,但命运的分岔让他们走向了截然不同的结局。

从黄埔到革命:两人的起点如此相似

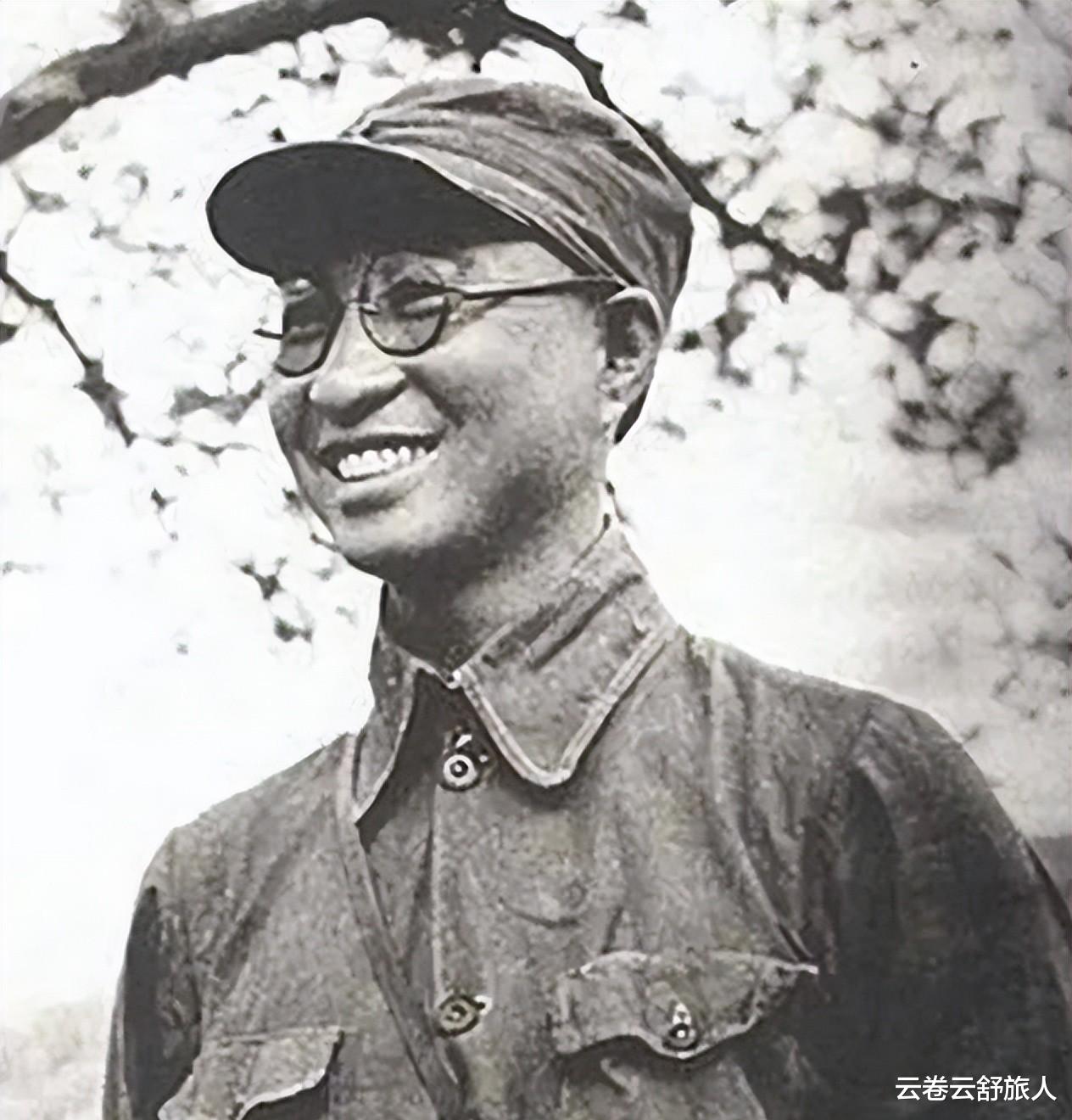

1924年,黄埔军校迎来了第一批学员。韩浚和陈赓同为一期生,两人不仅是战友,更是志趣相投的好友。他们都有一个共同的理想——推翻腐朽的旧社会,建立一个崭新的中国。韩浚年长陈赓十岁,却对这位年轻的伙伴充满欣赏。他甚至引荐陈赓认识周恩来,三人由此结下了深厚的友谊。

韩浚在早期革命中表现出色。他曾参与南昌起义、秋收起义,并在武汉保卫战中以少胜多,击溃敌军,展现了卓越的军事才能。而陈赓则凭借灵活机智的作战风格逐渐崭露头角。两人虽性格迥异,但都怀揣着救国救民的热忱。谁能想到,这样两位革命先锋,最终会走上不同的人生轨道?

四一二政变:命运的分水岭

1927年,国共合作破裂,四一二反革命政变让无数革命者措手不及。韩浚在战斗中受伤被俘,与党组织断了联系。他试图重新找寻组织,还自发组建了“黄埔革命同学会”,但因缺乏资源和支持,很快失败。经济窘迫和现实压力让韩浚不得不低头——他接受了蒋介石的招揽,成为国民党的一员。

相比之下,陈赓始终坚持共产主义信仰。无论环境多么恶劣,他都未曾动摇。即使被迫转移到苏联疗伤,他仍然坚定地站在革命阵营。同样是面对绝境,为何一个选择妥协,另一个却能坚守初心?

这背后既有个性的差异,也有价值观的较量。韩浚或许并非彻底放弃信仰,但他更倾向于用现实的眼光看待问题。而陈赓则始终坚信,只有共产主义才能带领中国走向光明。选择的背后,是对未来截然不同的判断。

战场上的对决:昔日战友成为对手

解放战争时期,韩浚作为国民党高级将领,多次与解放军交锋。1947年,他率部参与某次战役时被俘,随后被送往功德林进行思想改造。在改造期间,韩浚经历了深刻的思想斗争。他开始反思自己的选择,试图理解共产党胜利的原因。

与此同时,陈赓早已成为解放军的重要将领之一。他不仅指挥多场关键战役,还参与创建特种部队,功勋卓著。1955年授衔时,他被评为十大将之一,成为新中国不可或缺的栋梁。

两人的人生轨迹在这一刻形成鲜明对比:一个站在荣誉的巅峰,一个困于悔恨的低谷。

晚年境遇:韩浚的救赎之路

在功德林的日子里,韩浚并不是一开始便坦然接受改造的。他内心充满矛盾,一方面怀念曾经的革命理想,另一方面又无法否认自己为国民党效力的事实。他常常问自己:“如果当时坚持下去,我会不会也站在授衔的名单上?”

随着时间推移,韩浚逐渐打开了心结。他通过学习重新认识了共产主义理论,并积极参与社会服务。最终,他在特赦后回归社会,用自己的知识贡献余热。虽然失去的机会无法挽回,但他找到了属于自己的新方向。

历史的镜子:我们如何面对选择?

韩浚与陈赓的故事不仅仅是一段历史,更是一面镜子,让我们思考:在人生的关键节点上,我们应该如何做出选择?当理想遭遇现实,当信仰面临考验,我们是否能够守住初心?

现代社会中,类似的选择并不少见。有人为了眼前的利益放弃了长远目标,有人在困境中咬牙坚持,最终迎来曙光。那些看似微不足道的决定,往往决定了我们的未来方向。

珍惜当下,勇敢追梦

韩浚的悲剧提醒我们,人生道路上的每一步都至关重要。或许我们无法改变外部环境,但我们可以掌控自己的态度。无论身处何种境地,都要保持对理想的热忱,勇敢追求属于自己的幸福。

亲爱的读者,如果你是韩浚,你会如何选择?是妥协于现实,还是坚守初心?欢迎在评论区分享你的看法,我们一起探讨人生的意义与价值。