1949年1月1日,随着淮海战场上大势已去,蒋介石手中的美械精锐即将损失殆尽,不得不公开发表了要求谈的《新年文告》。但很快,中共方面就发表了一篇名为《评战犯求和》的文章,对蒋介石这个头号战犯的求和声明嗤之以鼻。21日,蒋面对军事上的彻底失败和经济的全面崩溃,只得故技重施,再度通电下野,改由副总统、桂系首领李宗仁代行其职权。表面上,蒋介石是安排李宗仁出面开展和平谈判,暗中却在筹划利用和谈间隙,在江南等地组建9个“编练司令部”,计划重新编练150万军队,以便卷土重来。

国民党方面派张治中出面和谈

大军兵临长江北岸

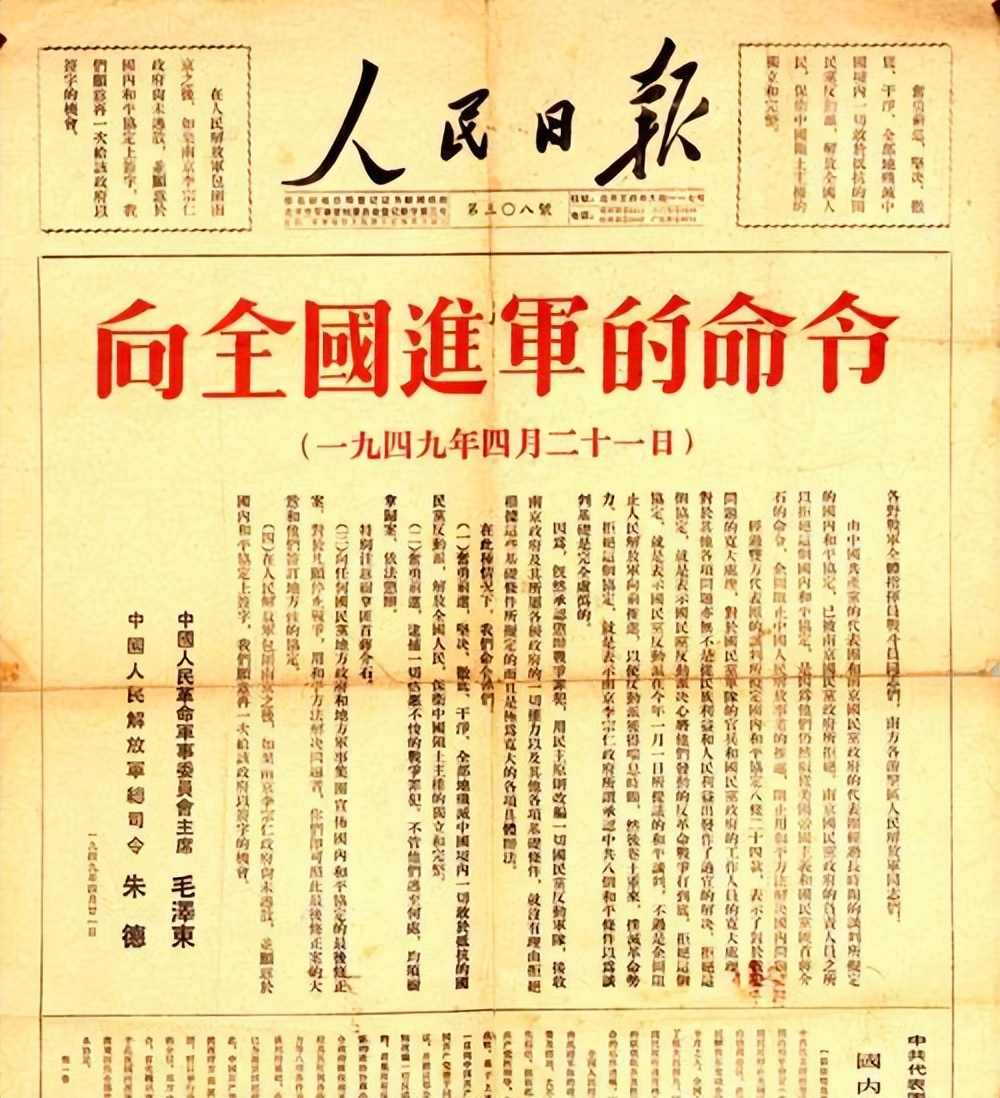

但中共方面毕竟与蒋打了20多年的交道,经历了太多的腥风血雨,因此提前就做好了两手准备,一方面在北平设立谈判场所,迎接国民党政权派出的代表团,开始持续3个月的漫长谈判;另一方面,安排刚刚结束淮海战役的华东野战军、中原野战军南下,兵临长江北岸,厉兵秣马,积极备战。当时,华东、中原两大野战军借助淮海战场的缴获和俘虏,迅速休整补充,兵力和装备都大大增强。

华东、中原野战军集结近百万大军

其中,华东野战军(1949年初改编为第三野战军)扩充为4个兵团:第7兵团,司令员王建安,政治委员谭启龙,辖第21、第22、第23、第35军;第8兵团,司令员陈士榘,政治委员袁仲贤,辖第24、第25、第26、第34军;第9兵团,司令员宋时轮,政治委员郭化若,辖第20、第27、第30、第33军;第10兵团,司令员叶飞,政治委员韦国清,辖第28、第29、第31军、第32军。加上直属的特种兵纵队等部,总兵力58万余人。

中原野战军(1949年初改编为第二野战军)在淮海战役后,获得了国民党王牌兵团——黄维第十二兵团的全部装备补充,也扩充至3个兵团。其中,第3兵团,司令员陈锡联,辖第10军、第11军、第12军;第4兵团司令员兼政治委员陈赓,辖第13军、第14军、第15军;第5兵团司令员杨勇,辖第16军、第17军、第18军。加上直属部队和地方部队,总兵力达35万余人。

白崇禧戎装照

守军多是残兵败将,且内部不和

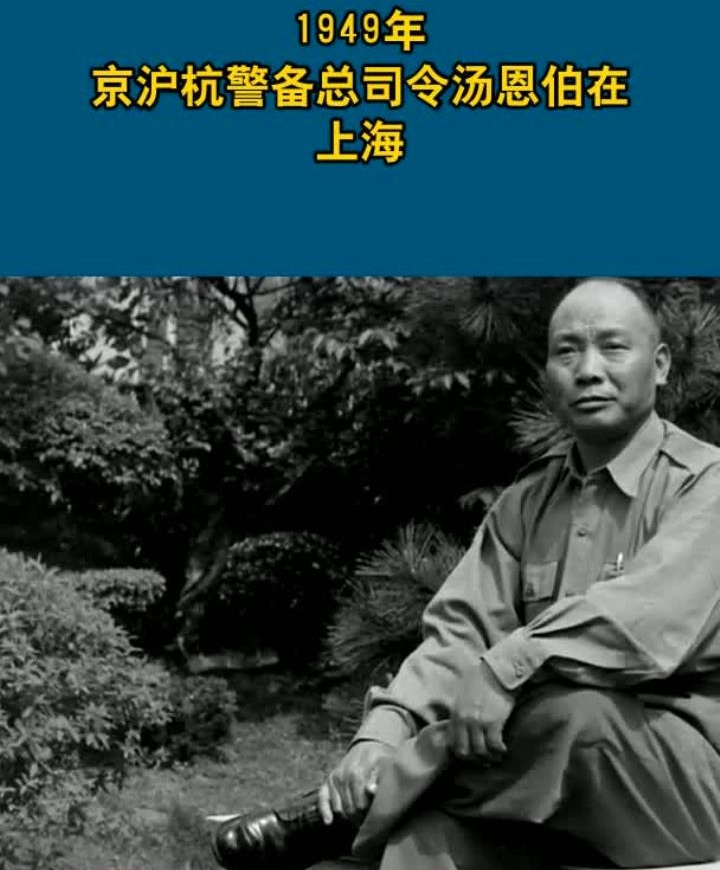

反观国民党方面,能够倚仗的仅剩汤恩伯、白崇禧两大集团。其中,驻扎长江下游的京沪杭警备总司令汤恩伯辖75个师45万兵力,但麾下多是残兵败将,大部分军、师都是被歼灭后又重新组建,甚至多次重建,装备缺失、新兵多。负责防守中游的白崇禧倒是国民党军中少有的悍将,但其麾下仅有12个军37个师20余万兵力,其中真正有战斗力的仅张淦第3兵团等部,不足10万人。

由于白崇禧兵力较少,又要扼守长江湖口至湖北宜昌的上千里防线,因此他对所谓的“长江防线”并没有多少信心。加上他是桂系杂牌将领,一心保存实力,作战之初就将主力集中在武汉,随时准备回撤广西老巢,并不打算固守长江或东进支援汤恩伯。因此,我渡江大军决定集中全力先吃掉汤恩伯集团,以夺取经济发达、物产丰饶的京沪杭地区。

炮击紫石英号军舰

帝国主义有干涉可能

按理说,以华东、中原两大野战军近百万胜利之师,对付汤恩伯这个“长腿将军”、“草包司令”,简直就是牛刀杀鸡。更何况,对面的长江守军各部面对走投无路的局面,早已人心惶惶,不少人已经在暗中筹划起义。2月下旬,国民党海军最大舰艇、重庆号轻巡洋舰起义;3月22日,号称“首都警卫师”的第45军97师在师长王晏清率领下起义……

尽管如此,但美帝国主义在长江下游尤其是上海、南京等地经营多年,大批侨民和机构在此驻扎,必须考虑美军在这个方向上可能的军事干涉。毕竟,4月20日,英国海军紫石英号等多艘军舰就曾窜入长江航道,并与我军展开激烈炮战。美军实力比英军更强,也更嚣张,难免在我军渡江期间横加干涉、挑起战端。

武汉方向必须有牵制力量

因此,必须在这个方向上保留一支强大的战略预备队。中原野战军在渡江攻取南京后,就要承担这一预备队的任务,全力防备可能沿长江溯流而上的美军。但如此一来,华东野战军就需要独立攻打杭州、上海等重镇,并攻略浙江、福建等省,也难以西顾。一旦武汉的白崇禧得知美军前来助战,难免会信心陡增,派兵顺江而下进行配合。

有鉴于此,刚刚打完辽沈、平津战役的东北野战军,在自身十分困难的情况下,迅速组建先遣兵团,昼夜兼程南下,威胁武汉,以牵制白崇禧集团。