财务造假160亿是什么概念?

它带来的后果就是,超过13万股民血本无归,而背后的老板却套现跑路。

而且他卷走的资金已经无法估量,而他一手缔造的企业,还曾经是民营企业的标杆。

那么这家企业是如何倒下的?数以万计的投资者的钱,还能不能拿回来呢?

«——【·骤然爆雷·】——»

已上市30余年的东方集团,即将迎来退市“终章”。

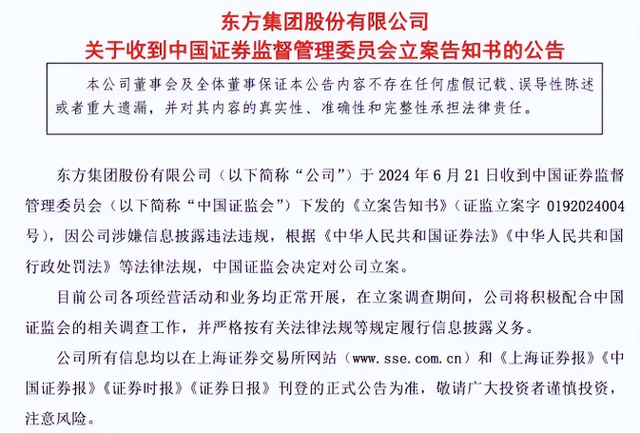

3 月 16 日晚,一则重磅消息在资本市场炸响,东方集团公告收到证监会发出的《告知书》,明确认定公司 2020 年至2023年年度报告存在虚假记载。

曾经东方集团何等风光,可如今,却落魄到连区区 75 万工程款都拿不出,陷入了资金链断裂的绝境。

其账面冻结资金超过16亿,如此巨大的窟窿,让外界看得瞠目结舌。更令人发指的是,在短短四年间,公司财务造假金额高达160多亿。

那些造假账目做得堪称“天衣无缝”,连专业机构都被其蒙蔽,在层层迷雾中难辨真假,这无疑是对市场规则与投资者信任的公然践踏。

2025 年3月18日,交易所果断出手,迅速挂上退市警示。这一举措,犹如一记重锤,彻底宣告了东方集团 30 多年上市之路的戛然而止。

而在这一系列事件背后,企业一把手张宏伟的身影格外醒目。

这位曾经头顶“东北首富”光环的商业大佬,如今却沦为人人喊打的“造假惯犯”,他到底都经历了什么?

«——【·“东北首富”发家史·】——»

改革开放的春风刚刚吹起之时,农村泥瓦匠张宏伟便意识到这是时代赋予的机遇,果断召集工友们组建寥寥数人的施工队,进城接活。

起初,他靠着低价、高效的口碑勉强糊口。然而,张宏伟并不甘于平庸,他深知机会稍纵即逝,必须主动出击。

上世纪80年代初,一个高难度的办公楼项目摆在众人面前,众人皆望而却步,张宏伟却大胆承接。他喊出“七天一层楼”的惊人口号,在行业内激起千层浪。

这一承诺不仅需要超强的执行力,更需要对资源的精准调配。与此同时,他还创新性地提出事后付款的模式,彻底颠覆了传统的工程结算方式,瞬间吸引了众多客户的目光。

这一招不仅缓解了甲方的资金压力,也让张宏伟在竞争激烈的建筑市场中脱颖而出。

凭借这一项目,他一战成名,迅速在哈尔滨建筑行业站稳脚跟,为日后打造商业帝国埋下了第一块基石。

1988 年,野心勃勃的张宏伟成立了东方集团,自此开启了疯狂的业务拓展之路。公司业务从单一的建筑领域迅速延伸至粮油、建材等多个领域。

他更是大胆开创了 “一站式采购” 的大型建材超市模式,在当时的商业环境中,照亮了全新的商业方向,成为当之无愧的商业先锋。

短短几年间,张宏伟便从一名默默无闻的泥瓦匠,摇身一变成为众人仰望的亿万富豪。

财富的积累本应让常人满足,可张宏伟的野心恰似无底黑洞,永难填满。他将目光贪婪地投向了金融领域,凭借着资本运作的手段,疯狂扩张。

证券、银行、石油等多个行业,都被他纳入麾下,打造出一个横跨多领域、令人咋舌的资本王国。

他信奉 “资产做加法,资本做乘法” 的理念,在财富积累的道路上一路狂飙。然而,他却未曾料到,这种激进的扩张模式,如同埋下了一颗定时炸弹。

在追求财富与权力的疯狂进程中,他逐渐迷失自我,为日后东方集团的崩塌埋下了致命的伏笔。

«——【·资本闹剧落幕·】——»

在东方集团那看似耀眼的光环下,169.42 亿港元的现金流、疫情期间逆势上扬的市值,让股民们彻底丧失了理智。

纷纷将毕生积蓄砸入这场疯狂的资本游戏,天真地以为能跟着东方集团大赚一笔。

2018 年,张宏伟凭借 340 亿身价登上胡润百富榜,“东北首富” 的名号更是让股民们坚信自己的选择无比正确。

然而,张宏伟的贪婪毫无止境,他竟以 “诚信” 为遮羞布,将黑手伸向了对他深信不疑的股民。

从 2009 年到 2019 年,东方集团的胃口越来越大,仅 2016 年就募资 86.1 亿元,一股脑全砸进房地产行业,疯狂吸金。

若不是疫情,这场资本狂欢或许还会持续,东方集团的吸血能力恐怕会更加惊人。

但出来混,迟早是要还的。高比例质押融资和名誉担保这两个危险之举,最终成了压垮东方集团的最后稻草。

2024 年 6 月,惊天丑闻接连爆发,16.4 亿元存款被冻结、75 万元工程款无力支付,彻底扯下了东方集团 “现金流充裕” 的虚假伪装。

紧接着,调查撕开了更大的黑幕:2020 年至 2023 年,东方集团虚增收入高达 161.3 亿元,造假手段之高超,令人瞠目结舌。

张宏伟被罚款 1000 万并终身禁入证券市场,可这点惩罚对他来说,不过是九牛一毛。真正遭受灭顶之灾的,是那 13 万普通股民,他们多年积攒的血汗钱,瞬间化为泡影。

而在这场资本骗局中,东方集团的轰然崩塌,是资本泡沫的破碎,也让股民们踏上艰难的索赔之路,

这场闹剧再一次冷酷地告诉人们:在资本这场残酷的游戏里,不要盲目跟从,投资再怎么谨慎也不为过。

参考资料