李女士最近遇到了一件困惑的事情。

她的孩子小明在补习班表现出色,当场测试总能达到满分,但在学校的考试中成绩却不理想,每次都在班里垫底。

这个差异让她既焦虑又不解,甚至在家庭聚会上与其他家长讨论这个问题时,一度陷入尴尬的沉默。

是学习方法出了问题,还是另有原因?

这成了李女士和身边不少家长面临的共同难题。

孩子上课优秀与成绩差异的背后在课堂上,小明总是充满活力,老师讲的内容他听得津津有味,甚至能举一反三。

而这种课堂状态却在考试时无法延续,卷子上的漏题和错误让成绩显得毫无竞争力。

李女士想到了一个可能的原因——责任感的不足。

小明在课堂上因为有老师的监督和引导能够全力以赴,但在学校考试或家庭任务中,缺乏这种外部驱动足以让他放松警惕。

孩子缺乏责任感的场景并不罕见。

许多时候,他们认为学习成绩是家长操心的事情,而自己承担的只是把卷子写完。

这种心态的转变亟需关注孩子自身的责任意识,让他们明白学习也是自己的“分内事”,与玩游戏和户外活动一样需要全力以赴。

家长如何培养孩子的责任意识责任意识的培养不是一朝一夕的事情,更不是靠简单的说教就能实现的。

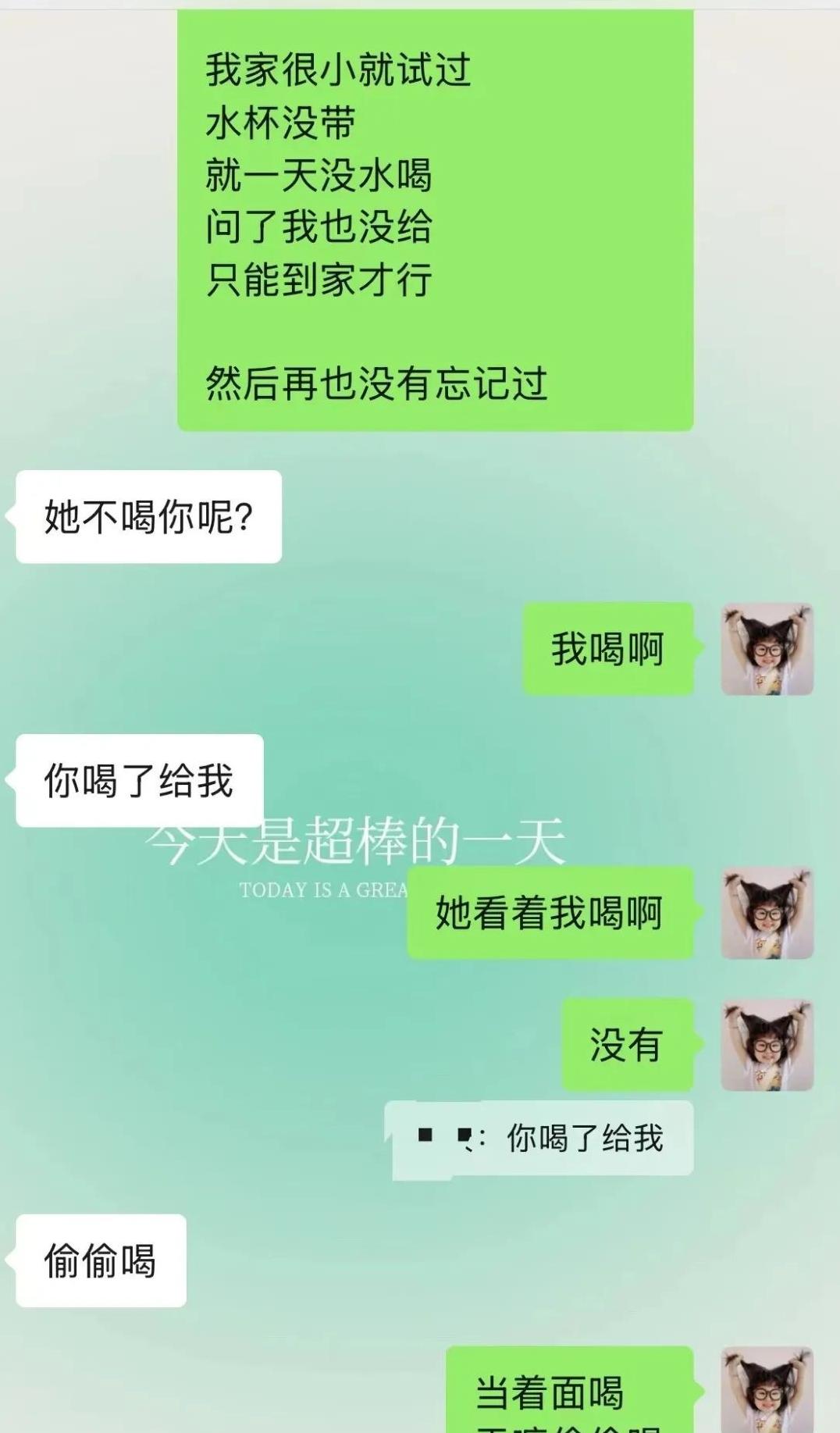

李女士发现,小明在带水杯这件小事上也做得敷衍了事。

有时候,出门忘记随身携带,回来喊着渴,才意识到没有带水杯。

于是,她决定从这些生活小事入手。

李女士给小明设定了一个“小目标”:每天出门时检查自己的水杯是否带上,并且要对自己的东西负责。

第一次出门忘杯子的惩罚就是中途不能喝水。

虽然这个举措一开始有些狠心,但慢慢地,小明开始在出门前记住检查这件事,并对父母说:“我自己的东西我带好了。”

通过总结类似的小目标,李女士让小明逐渐意识到了自己的责任。

带水杯只是开始,她还指导小明整理自己的房间和书包,每天晚上列出自己明天的任务。

如此一来,小明开始形成一种把自己事情做好并负责的态度。

这种态度让他在学习任务中也能开始自我督促,减少了拖沓和各种不认真。

从生活小事入手,增强责任感很多家长认为责任感的培养应该集中在学术问题上,但李女士通过实践发现,日常的小事也是培养责任感的重要场所。

当孩子在生活小事中逐步积累起“我能对自己负责”的信心,他们在学习中自然能展现出同样的责任。

比如,小明在安排一天的学习任务时,开始自主写下每天要完成的功课数量。

如果没有按时完成,他就无法去参加社区活动,这种“责任出没”的意识帮助小明在面对学习任务时更自觉和主动。

家长们开始采用这种方法,让孩子将自己分内的事独自处理,逐渐减少对孩子的过多干预。

和朋友或者家人一起制订一些小任务,让孩子承担并感受自己的工作,就会逐渐在学习中焕发责任感。

责任感与学习成绩的潜在关联当小明的责任感逐渐提升后,他的学习成绩也随之进步。

李女士惊喜地发现,小明在期末考试中取得了稳健的进步,不再是班级成绩垫底,而是达到了中等偏上的位置。

这种改变是渐进的,需要时间,但对孩子未来的学习成长无疑奠定了坚实的基础。

对于更多的家长来说,责任感的培养需要耐心、观察和实践。

不是要求孩子逾越能力,而是让他们在合理的范围内管理好自己的事情,形成一种内驱动力。

结尾:责任感的提升对孩子的成长是全面的,不仅影响学习,还有生活中的方方面面。

李女士通过一个小故事引发的思考,让更多家长意识到责任感的重要性。

培养孩子的责任意识,不仅是给予他们更大的成长空间,也是在他们的学习之路上铺就一条更为顺畅的前进道路。

与其纠结于成绩,不如从细微之处着手,相信孩子会在肩负起责任时,自然成长为更好的自己。