1992年,全国人大表决通过三峡工程决议时,近三分之一的代表投下反对或弃权票。

更引人注目的是,在前期长达六年的专家论证中,九位来自水利、生态、地质等领域的权威学者始终拒绝在同意书上签字。

他们并非顽固守旧,而是以毕生所学提出尖锐质疑,如今30年过去了,他们的担忧的问题都出现了吗?

百年三峡梦,争议中启航

在华夏大地的广袤山河之间,长江犹如一条巨龙奔腾不息。

为了驯服这条巨龙,充分利用其丰富的水资源,同时防范洪涝灾害,三峡大坝工程应运而生。

这一世纪工程的建设历程充满了曲折与挑战,而那些曾经的争议与担忧,在如今的现实面前,也渐渐有了清晰的答案。

早在1919年,孙中山先生就以其卓越的远见,提出了建设三峡工程的设想。

他看到了长江的潜力与隐患,期望通过这一宏大工程,改善长江上游不利于通航的被动局面。

利用长江丰富的水力资源,达到振兴实业、救亡图存的目的,为国家和人民谋福祉。

然而,这一设想在民国时期未能实现。

直到新中国成立后,治理长江再次成为重要议题。

毛主席深刻认识到,在长江支流上建设大坝无法根治问题,唯有在干流上下功夫。

于是,对三峡水利枢纽工程的勘测探讨拉开了帷幕。

周总理也明确指出,从国家长远发展和技术层面看,三峡工程建设势在必行。

1953年,毛主席在视察长江时,更是提出了“毕其功于一役” 的豪迈设想,期望通过修建三峡水库,彻底解决长江中下游的防洪问题。

然而,当时国内虽然稳定了,但是国外依然是群狼环伺,社会主义国家和资本主义国家相互对立,随时有发生第三次世界大战的危险。

毛主席高瞻远瞩,他注意到,如果三峡大坝真的建好之后,虽然能极大的促进民生的发展,但是如此大的水坝,也很容易成为了一个被敌国打击的军事目标。

当时新中国三军刚刚起步,除了陆军还有一些底子之外,空军和海军底子很薄,难以全方位的保护大坝。

而大坝之下,可是中国最重要的一条沿河经济带,关系着国计民生。

改革开放后,中国与西方国家交好,人民解放军在海陆空方面都得到了长足的发展,完全有能力全方位的防御抗敌。

1986年,由国家水利部门牵头,开始对是否修建三峡工程展开了第一次激烈的讨论和证明。

然而,在这一过程中,并非一帆风顺。

有九位专家坚决反对三峡工程的建设,其中黄万里教授更是以其在水利领域的资深经验,提出了多方面的担忧。

从经济层面看,当时中国经济尚不富裕,如此巨大的工程耗资巨大,担心回报不及投入。

军事层面,三峡大坝目标显眼,一旦遭遇军事打击,后果不堪设想。

地质方面,担心对当地地质造成影响,引发地震,以及沉积物堆积可能压塌大坝。

生态方面,担忧破坏当地生态环境,影响水生动植物生存。

在最终提交论证报告的时候,这九位分别来自水利、地质、生物、政府等领域部门的专家联名反对,并拒绝在报告上签字。

现实的答卷,泥沙与防洪

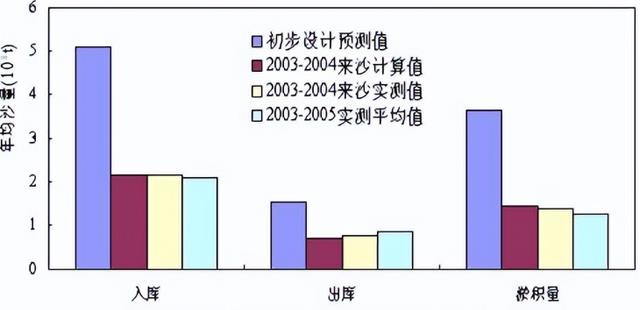

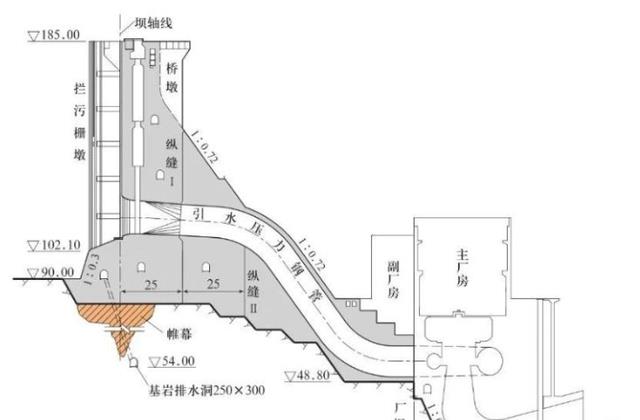

三峡工程正式动工后,通过一系列科学合理的措施,有效解决了泥沙淤积和防洪的问题。

为了解决泥沙淤积问题,工程师借鉴三门峡教训,为三峡设计了 “蓄清排浑” 的动态管理模式。

在汛期,也就是长江来沙量最大的时期,降低水库水位,打开泄洪深孔和冲沙闸,将挟带大量泥沙的洪水排向下游;

而在枯水期,也就是长江来沙量较小的时期,则提高水库水位,蓄积相对清澈的江水,以保障发电和航运效益。

这种 “避峰填谷” 的调度方式,能够有效减少泥沙在库区的沉积,延缓淤积进程。

自发生特大洪水之后,中国还在金沙江等上游实施 “退耕还林”,植被覆盖率从21%升至48%,水土流失面积减少45%。

当年黄万里预言 “二十年后断航” 的场景,终究没有出现。

防洪是三峡工程的核心使命。

2009年验收时抗压强度为25兆帕,2023年已达43兆帕。?

生态的挑战与应对

三峡工程对生态环境的影响,也是人们关注的焦点。

大坝的修建改变了河流的自然形态和水文条件,对生态系统产生了一定的影响。

为了应对地质灾害的威胁,中国地质调查局防灾减灾研究团队创新和发展了具有中国特色的地质工程防灾减灾理论与系列技术。

在地质灾害最为严重的几个地方,通过示范工程集成创新了既防治滑坡灾害,又可提供建设场地的双效设计方法,为三峡工程库区移民安置作出了突出贡献。

此外,还有人担心大坝阻断大气环流,但气象数据显示,三峡库区对降雨的影响范围不超过20公里,远小于自然山脉的效应。

中科院2019年报告指出,库区干支流水温分层导致藻类暴发,部分水域已出现富营养化。

对此,相关部门加强了对库区水质的监测和治理,通过控制污染源、加强污水处理等措施,努力改善库区水质。

未来的启示

回首三峡工程的建设历程,那9位专家的拒绝签字,无疑是一段不可忽视的历史插曲。

他们的担忧,源于对工程可能带来的负面影响的深刻洞察,虽然部分担忧并未成真,但也有一些在现实中得到了一定程度的应验。

三峡工程的成功建设和运营,也彰显了中国在工程技术和管理方面的强大实力。

面对复杂的地质条件、巨大的工程规模和众多的技术难题,中国的工程师和建设者们凭借着智慧和勇气,克服了重重困难,完成了这一举世瞩目的工程。