曹环义(1945- ),字心梅,号啸堂主,生于河北高阳,幼年迁居北京,是中国当代以画虎著称的国画大家,被誉为“墨虎创始人”。他师承李苦禅,得齐白石艺术脉络滋养,作品以虎为核心题材,兼擅写意花鸟,画风融工写之长,兼具雄浑与灵秀。其艺术成就不仅在于对传统笔墨的继承,更在于通过虎这一意象重构了中国画的现代性表达。以下从艺术历程、风格特征、技法创新、文化内涵及时代意义等维度展开解析。

一、艺术历程:师承传统与人格化探索

曹环义的艺术之路始于少年时期对绘画的痴迷。14岁拜入李苦禅门下,系统研习传统写意技法,尤得齐白石“妙在似与不似之间”的美学真传。早期临摹宋元工笔与明清写意,奠定扎实造型功底。70年代初,其15岁创作的《百虎图》引发画坛关注,李苦禅赞其“别出心裁,自成一家”——他将李苦禅画鹰的笔墨技法转化为虎的筋骨表现,开创“墨虎”新风。

**创作转型的关键在于对虎的“人格化”探索**。传统画虎多强调威猛凶悍,如武松打虎等题材体现人虎对立,而曹环义打破这一范式,将虎视为“人的替身”,赋予其亲情、温婉等人性特质。其笔下的虎或母子相依,或伴侣同行,甚至融入田园诗意,如《母子说教图》通过大虎凝视幼虎的动态,隐喻家庭教育中的温情。这种视角源于他对自然的深入观察:常年赴动物园写生,研究虎的骨骼、肌肉与神态,使艺术形象既具生物学的精确性,又充满人文关怀。

二、风格特征:工写交融的雄浑美学

曹环义的虎画以“能工能写”著称,在粗犷与细腻间达成辩证统一:

1. **工笔的极致精细** 小幅作品中,虎须以细笔勾勒,毫发毕现,如《四季圆光》系列中,虎眼瞳孔的明暗过渡通过七层墨色叠加实现,呈现类似油画的立体感。毛发纹理借鉴宋代院体画的“丝毛法”,但以飞白笔法增添灵动,避免呆板。

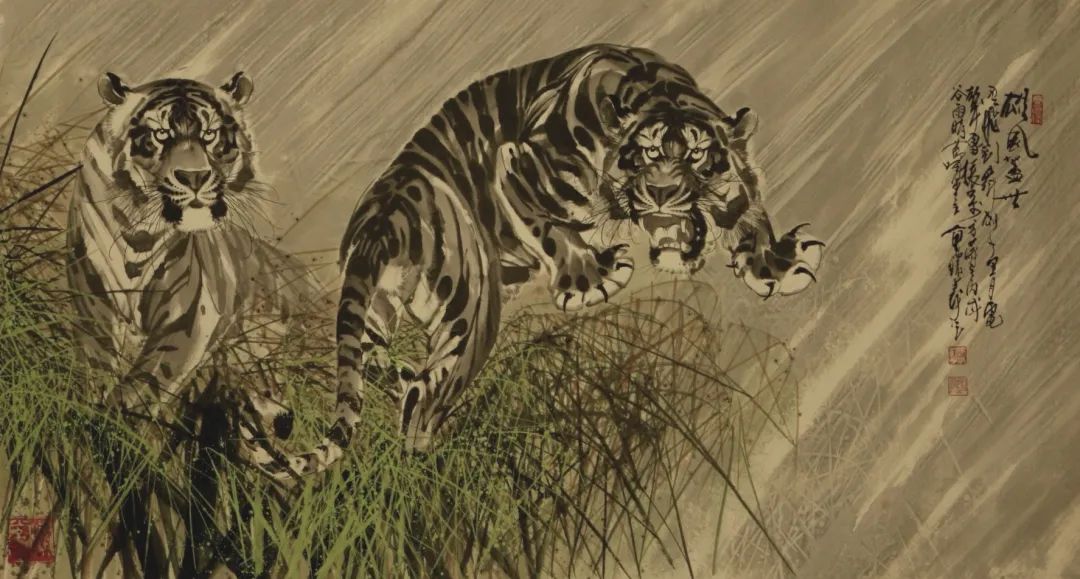

2. **写意的豪放气韵** 巨幅作品如《百虎图》,运用泼墨技法渲染山石背景,虎群姿态各异,或卧或跃,墨色酣畅淋漓。其线条借鉴书法“屋漏痕”“折钗股”笔意,如《长啸》中虎背轮廓以篆书圆转笔法完成,腿部则以隶书方折笔法强化力量感。

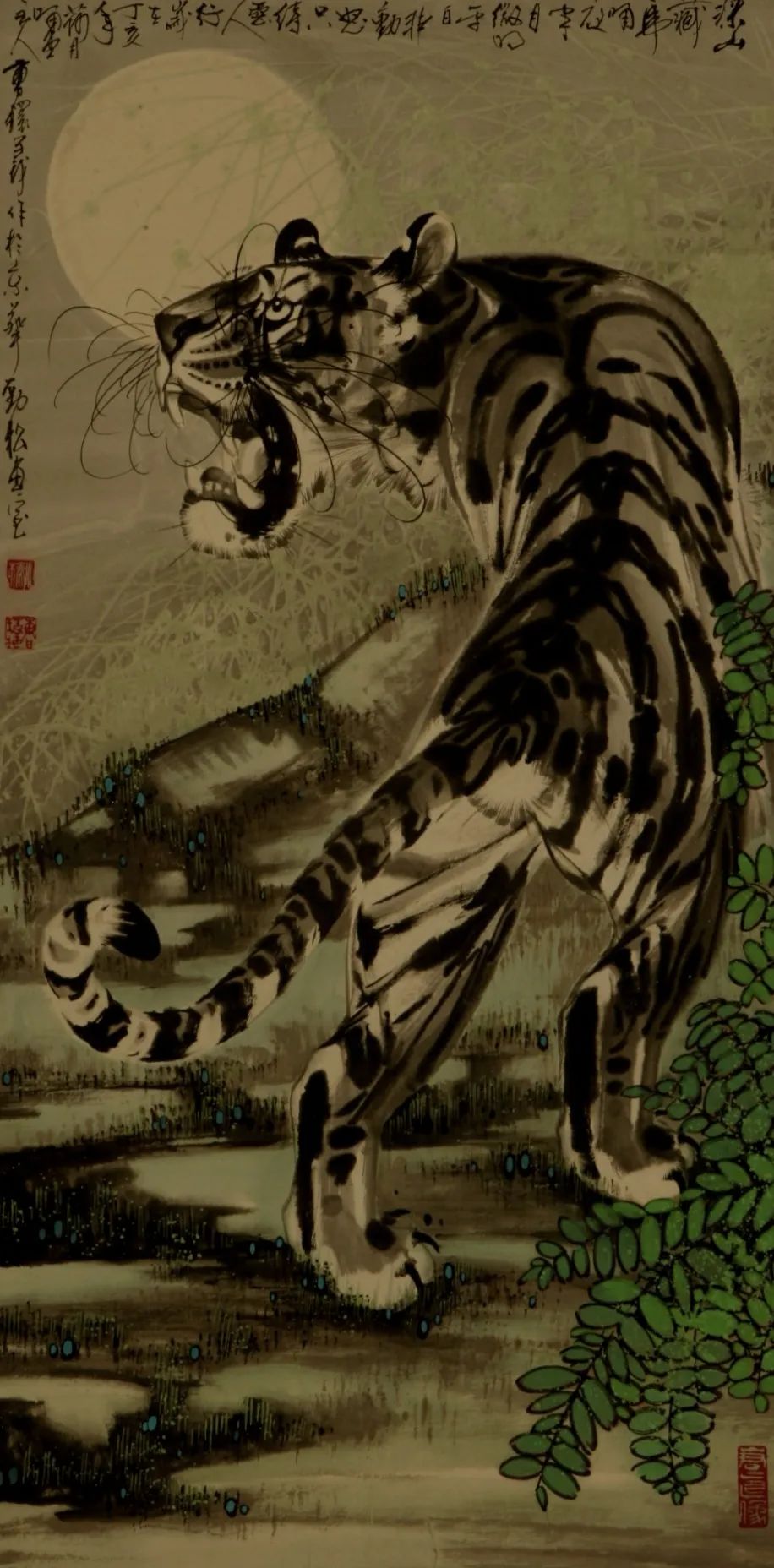

3. **环境氛围的诗意营造** 不同于传统虎画的孤傲场景,曹环义常将虎置于四季更迭的自然中。如《虎啸深山夜月寒》以淡墨渲染雪夜,虎身留白与背景的冷灰色调形成对比,既突出主体,又烘托出“千山鸟飞绝”的寂寥意境。

三、技法创新:传统笔墨的现代转化

曹环义的艺术突破体现在对技法的多维革新:

1. **“五法体系”的构建** 他系统归纳出虎的五种画法:泼墨写意、彩墨、小写意、小工写及工笔,形成完整的创作方法论。如《五福临门图》采用“彩墨法”,在传统水墨基础上融入石青、朱砂等矿物颜料,虎身斑纹以金粉勾边,在光线折射下呈现流动感,拓展了水墨的材质表现力。

2. **中西技法的融合** 受西方绘画影响,他将块面构成引入构图。如《雄风盖世图》中,虎的躯干以墨块堆积形成体积感,背景山石以几何切割强化空间层次,兼具传统皴法的肌理与现代抽象美感。

四、文化内涵:虎图腾的当代诠释

曹环义的虎画承载着深厚的文化基因与哲学思考:1. **儒家“和”文化的视觉表达** 《和谐图》中群虎共栖,竹石环绕,以竹之虚怀象征包容,石之坚毅隐喻秩序,构建“天人合一”的理想图景。

2. **文人精神的延续** 他继承“诗书画一体”传统,常在画中题写自作诗词。如《幽兰》配诗“性本清芬品不暇,自在深林养气华”,以兰喻己,彰显文人孤高气节。书法用笔亦融入绘画,兰花叶脉以草书笔意挥洒,荆棘则以隶书方折表现,形成“以书入画”的美学特质。

3. **民族精神的时代投射** 其虎的阳刚之气被赋予“民族奋起”的象征意义。如《远瞩》中虎目炯炯凝视远方,背景山河壮阔,呼应改革开放初期国人昂扬向上的集体心态。

五、时代意义:传统题材的现代转型

曹环义的艺术实践为国画创新提供了重要启示:1. **题材的普世化重构** 他将虎从“猛兽”转化为“人文符号”,如《教子》通过虎的亲子互动探讨教育哲学,使传统题材获得现代阐释。

2. **艺术教育的公共性** 作为海军工程大学客座教授,他通过展览、讲座推动美育普及。2022年“水墨一品”个展中,设置观众互动区,鼓励公众题写和平寄语与画作并置,实现艺术与社会的对话。

3. **市场与学术的双重认可** 作品被重要机构收藏,市场拍卖屡创高价,如《三义图》在2020年以188万成交,印证其艺术价值的广泛认同。学术界评价其“以传统笔墨歌咏新时代”,被编入《中国美术史》等重要文献。

1989年在中国美术馆举办大型个人画展,轰动画坛,深受各界人士好评。此次画展不仅在当时引发热烈反响,更以其突破性的艺术探索与深远的美学价值,在中国当代艺术发展历程中留下浓墨重彩的一笔,持续影响着后来的艺术创作与审美风尚。

结语:墨虎之魂的当代回响

曹环义的艺术人生,是一部传统笔墨与现代精神碰撞的史诗。他笔下的虎,既是生物学的精准再现,更是文化符号的诗意升华;既延续了李苦禅“重神似”的写意传统,又通过材质、构图与题材的革新,构建了国画的现代性范式。在全球化语境下,他的创作证明:传统文化的生命力,在于不断与时代融合,在坚守中寻求突破。正如其自述:“画虎非画形,而在绘心——一颗对自然敬畏、对人文关怀的赤子之心。”