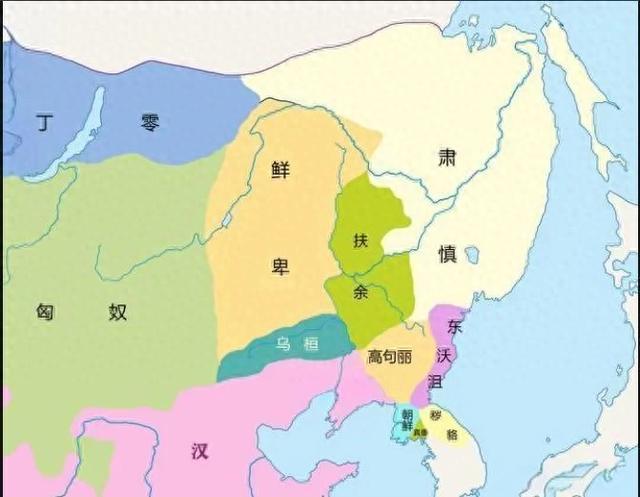

汉朝初期通常指的是西汉王朝的早期阶段,从公元前202年刘邦建立汉朝开始,到汉武帝刘彻统治时期结束。汉朝初期的邻国如下:

一、北方邻国

北方邻国主要有匈奴、乌桓、鲜卑、扶余等。

匈奴:匈奴是当时北方最强大的游牧民族,对汉朝构成重大威胁。汉朝初期,由于国力尚未完全恢复,对匈奴采取了和亲政策。汉武帝时期(公元前141年-公元前87年),汉朝开始对匈奴采取攻势,经过多次战役,逐渐削弱了匈奴的力量。匈奴后来分裂为南北两部,南匈奴归附汉朝,北匈奴西迁。

乌桓:乌桓原为东胡部落联盟的一部分。汉武帝时期,为了对抗匈奴,汉朝与乌桓建立了联系,并将乌桓迁至长城脚下,设置护乌桓校尉进行管理。乌桓在西汉时期与汉朝有过多次合作,包括军事合作和联姻等。但同时,乌桓也与匈奴有过联合,对汉朝边境造成威胁。东汉时期,乌桓成为东汉的重要盟友,共同抵御鲜卑的入侵。然而,在东汉末年,乌桓多次被征召打仗,引发不满,最终参与叛乱。

鲜卑:最初与乌桓同为东胡部落之一,后因匈奴的压迫而迁徙。鲜卑在西汉时期与汉朝的直接联系较少,但随着匈奴的衰落,鲜卑逐渐强大,并在东汉时期成为东北地区的主要势力。

东汉末年,鲜卑与乌桓联合,成为东北地区的主要掌控者。三国时期,鲜卑与乌桓一起成为曹操统一北方的重要对手。

扶余国:扶余人是汉唐时期居住在中国东北地区的古代民族。扶余国于前2世纪立国,历时约700年。公元前2世纪初,汉武帝灭卫满朝鲜,在东北一带设立玄菟郡后,扶余归玄菟郡管辖。连扶余王用的印章,也由汉廷发给。494年东扶余国被高句丽灭亡。

二、东方邻国

东方邻国有卫满朝鲜、三韩(马韩、辰韩、弁韩)、高句丽、挹娄、倭国等。这些地区与汉朝的交往较为频繁,尤其是朝鲜半岛上的国家与汉朝的关系复杂多变。

卫氏朝鲜:存在时间是公元前194年-前107年。于中国西汉初年时,由燕国人卫满率千余人进入朝鲜,推翻箕子朝鲜自立。卫满即位后,积极建立国家,使国家愈来愈强盛。汉武帝有感卫满朝鲜对汉朝的威胁愈来愈大,在公元前109年起兵远征朝鲜半岛。公元前107年,卫满朝鲜被灭,西汉在那里设立了汉四郡(乐浪郡、真番郡、临屯郡及玄菟郡)。

汉朝的影响力在朝鲜半岛持续了一段时期,但随着汉朝的衰落,这些地区逐渐独立,最终形成了高句丽、百济和新罗等三国。

三韩:是公元前2世纪末至公元后4世纪左右朝鲜半岛南部三个部落联盟,包括马韩、辰韩和弁韩。三韩在西汉时便与中国有密切交往,其中,辰韩因语言、称谓、器物等与秦朝相似而被称为“秦韩”。

高句丽(公元前37年-公元668年):是位于东北亚的一个古国,在西汉建昭二年(前37年)由扶余人朱蒙建立于西汉玄菟郡高句丽县境内。汉朝以来,高句丽处于历代中原政权的羁縻藩属体制之下。七世纪被唐朝和新罗联军所灭。

挹娄(yì lóu):是中国古代的一个民族,来源于肃慎。前后约有600余年(汉至晋)。臣服于扶余长达400余年。236年(魏青龙四年),与曹魏建立臣属关系,曹魏将其划归辽东郡管辖。公元5世纪后,改号勿吉。

倭国:倭国,也就是日本国。根据历史记载,倭国(即古代日本)与汉朝的交往始于东汉时期。在东汉光武帝建武中元二年(公元57年),倭国曾派遣使者向汉帝国朝贡,东汉开国皇帝刘秀因此赐给了当时的日本一枚金印,上面刻有“汉倭奴国王”五个字。这枚金印后来在1784年被发现,陈列在了日本福冈市博物馆。

此外,倭国与汉朝的关系还体现在文化、经济交流以及政治互动上。倭国在汉朝时期通过朝贡体系与汉朝建立了联系,这不仅反映了当时倭国对汉朝文化的仰慕,也体现了汉朝在东亚地区的影响力。

三、南方邻国

南方邻国有东瓯、闽越、南越、交趾等

东瓯国,前身是东瓯部落,位于今浙江省南部。相传为越王无彊次子欧阳蹄所建立的国家,又名东越国。汉武帝建元三年东瓯王欧贞鸣战死,其子欧望不堪数番折腾,遂向汉朝请求纳地,全国迁徙至汉朝。汉武帝准许后,东瓯王欧望率领部属军队4万多人北上,被安置在江淮流域的庐江郡(今安徽舒城地区),并被降封为“广武侯”,东瓯国从此被并入中央王朝(之前是独立王国),其地域被划入会稽郡。

闽越,是先秦-西汉前期时期的部落名称,于公元前334年建立闽越国。西汉初期,闽越王无诸因在反秦战争和楚汉争霸战中立下战功,被汉高祖刘邦重新册封为闽越王,闽越国因此成为汉朝的藩属国。随着时间的推移,闽越国与汉朝的关系逐渐恶化。汉武帝在元鼎年间(公元前111年)派遣四路大军围攻闽越国,最终闽越国被汉军攻破。闽越王余善被族人杀死,闽越国向汉朝投降。战事平定后,汉武帝为了消除后患,下令将闽越王族和民众迁往江淮地区,闽越国的统治至此结束。

南越国(公元前204年—公元前111年),亦称南粤国,是秦末至西汉时期位于中国岭南地区的一个政权。开国君主赵佗,一共历经5任国王,享国93年。西汉初期,赵佗因在反秦战争和楚汉争霸战中立下战功,被刘邦重新册封为南越王,南越国因此成为汉朝的藩属国。随着时间的推移,南越国与汉朝的关系逐渐恶化。汉武帝时期,南越国与汉朝的矛盾进一步激化。在汉武帝元鼎年间(公元前111年),派遣大军围攻南越国,最终南越国被汉军攻破。南越王赵建德被擒获,南越国的统治至此结束。战事平定后,汉武帝为了消除后患,下令将南越王族和民众迁往江淮地区,南越国的统治至此结束。

交趾,又名"交阯",中国古代地名,位于今越南北部红河流域。西汉时期,汉武帝在征服南越国后,于公元前111年在原南越国的地域上设立了交趾刺史部,实施直接的行政管理。交趾刺史部的设立标志着西汉对这一地区的直接统治,交趾成为汉朝的一个行政区划。在西汉时期,交趾地区与中原地区之间存在着较为频繁的交流。交趾刺史部在东汉时期更名为交州,其管辖范围进一步扩大,包括了今中国广东、广西及越南北部和中部地区。

四、西南方邻国

西南方邻国,有邛笮、夜郎、滇国等。这些地区与汉朝的交往相对较少,但汉朝逐渐加强了对西南地区的开发和管理。

图示:邛笮 ( 邛都 、 笮都 )、夜郎、滇国

邛笮[qióng zé],亦作邛筰。 西南夷邛都 、 笮都 两名的并称。西汉武帝元鼎六年(公元前111年)在西南夷地区设置了多个郡县,其中包括对邛都夷地置邛都,治今四川凉山彝族自治州的西昌、德昌地区。

夜郎,位于今天的贵州一带,是西汉时期西南地区的一个重要国家。夜郎国君曾问汉朝使者:“我们夜郎国和汉朝比,哪个更大?”这个故事后来成为成语“夜郎自大”,用来形容人骄傲无知、肤浅的自大行为。西汉时期,汉武帝为了寻找通往身毒(今印度)的通道,多次派使者出使夜郎地区,夜郎国最终被纳入汉朝的版图。

滇国,位于今天的云南东部滇池附近的地区,战国时,楚将庄蹻至其地称滇王,从事农、牧、渔、纺织,并经营采矿业。汉武帝时期,滇王曾协助汉使探求通往今印度的道路。元封二年(公元前109年),汉朝在滇国地区设置了益州郡。

五、西方邻国

西方邻国,包括大月氏、大宛、康居、乌孙、西域诸国(如龟兹、焉 耆、楼兰等)等西域国家。

大月氏,最初居住在中国西北部,后迁徙至中亚地区。在西汉时期,由于匈奴的压迫,大月氏被迫西迁至伊犁河流域及伊塞克湖附近,原居此地的塞种大部分被迫南迁到兴都库什山以南。大月氏在西汉时期与汉朝有过接触,汉武帝曾派遣张骞出使大月氏,意图联合对抗匈奴,但最终未能成功。大月氏在中亚地区建立了贵霜帝国,对丝绸之路的开通和东西方文化交流起到了重要作用。

大宛,位于中亚费尔干纳盆地,是丝绸之路上的一个重要国家。西汉时期,汉武帝为了联络大月氏共同对抗匈奴,派遣张骞出使西域,张骞在被匈奴俘虏后逃脱,最终到达大宛。大宛国王对汉朝表示友好,并帮助张骞继续前往大月氏。大宛与西汉之间通过张骞的出使建立了初步的联系,为后来的贸易和文化交流奠定了基础。公元前107年,汉武帝命发兵再西征,攻克大宛首都,从此大宛服属汉朝。

康居,位于中亚地区,是西汉时期的一个重要国家。张骞在被匈奴俘虏后逃脱,途径康居前往大月氏。康居与西汉之间通过张骞的出使活动建立了联系。康居在西汉时期与汉朝有过一定的交流,但具体细节在史料中记载不多。在汉末至西晋时期,康居被北单于所部征服。

乌孙,最初与大月氏共同居住在祁连、敦煌间,后因匈奴的压迫,乌孙王难兜靡被杀,乌孙人逃亡至匈奴。乌孙在匈奴的庇护下逐渐强大,最终在猎骄靡的领导下夺回了河西走廊,并与匈奴结盟。西汉时期,乌孙与汉朝有过多次接触,包括军事合作和联姻等。乌孙在西汉时期与汉朝的关系较为复杂,既有合作也有冲突,但总体上保持了一定程度的友好关系。

西域诸国:西域,指汉朝对今甘肃省敦煌市玉门关、阳关以西地区的总称。西汉时期,与西域诸国如龟兹、焉耆、楼兰等的关系主要体现在以下几个方面:

1. 政治与军事关系:

西汉政府为了对抗匈奴,积极寻求与西域诸国建立联系。张骞的出使是这一政策的开端,他不仅带回了西域的详细信息,还促进了汉朝与西域诸国之间的政治联系。

西汉在西域设立西域都护府,作为最高长官管理西域36国,西域都护府颁行汉朝的号令,调遣军队,征发粮草,对西域进行有效的管辖。西域都护府的设立标志着西域开始正式归属中央政权。

2. 经济与文化交流:

西汉与西域诸国之间通过丝绸之路进行贸易往来,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域,而西域的良种马、香料、玻璃、宝石等传入中国,促进了双方的经济交流。

文化交流方面,西域的音乐、舞蹈、宗教等文化元素也传入中原,丰富了汉朝的文化生活。

3. 军事征服与和平外交:

西汉对西域的军事征服主要通过派遣军队进行,如西汉将领赵破奴攻打车尔成和吐鲁番、贰师将军李广利征服费尔干纳等,这些军事行动加强了汉朝对西域的控制。

和平外交方面,西汉通过和亲政策与西域诸国建立友好关系,如汉武帝将宗室女远嫁乌孙,加强了汉朝与西域诸国的联系。

大月氏、大宛、康居的结局可概括如下:公元初,大月氏建立了贵霜帝国。公元前107年,汉武帝命发兵再西征,攻克大宛首都,从此大宛服属汉朝。在汉末至西晋时期,康居被北单于所部征服。

汉朝初期的外交政策主要以和平共处和防御为主,通过和亲、贸易等手段与邻国保持关系。随着汉朝国力的增强,特别是汉武帝时期,汉朝开始积极对外扩张,通过军事征服和外交手段,将周边许多地区纳入其势力范围。