集成电路科学与工程的热度自不用多说,由于众所周知的“卡脖子”原因,我们才不遗余力要攻克芯片、光刻机、半导体等尖端领域的技术难题,突破技术封锁,这一切都离不开高层次创新人才的培养。

近些年来,国内集成电路人才培养体系不断完善,规模日渐庞大。继在学科分类中独立成为“交叉学科”门类的第一个一级学科之后,集成电路科学与工程在2025年被列入本科专业,开始培养专攻该领域的本科人才。集成电路人才培养的门槛下调,这也意味着,未来集成电路人才竞争必将更加激烈。

在教育部公布的《普通高等学校本科专业目录(2025年)》中,批准列入目录的新专业有29种,多个与芯片、人工智能、低空技术、碳中和相关的专业上线,其中就包括集成电路科学与工程专业,引发广泛关注。

集成电路科学与工程专注于集成电路的设计、制造、测试、封装及其相关技术的研发与应用。作为一门综合性极强的交叉学科,它融合了微电子学、材料科学、物理学、计算机科学、电子信息工程等多个领域的知识,是现代信息技术的核心支柱之一。

在本科阶段,集成电路科学与工程专业隶属于交叉工程类专业,属于工科门类。在此之前,归属于电子信息类专业下的集成电路设计与集成系统专业已经开设多年,是培养集成电路、芯片人才的主要专业。

在研究生阶段,集成电路科学与工程属于“交叉学科”门类下设立的第一个一级学科,下面设置了集成纳电子科学、集成电路设计与设计自动化、集成电路制造工程等3个二级学科。

研究生阶段的集成电路科学与工程学科人才培养已进行多年,国内多所实力强劲的综合性、理工类院校都有开设相关专业。根据集成电路技术和产业发展的需要,该学科可以细分为纳电子科学、集成电路设计方法学及EDA、集成电路设计与应用、集成电路器件与制造工艺、封装与系统集成、MEMS与微系统、集成电路专用装备和集成电路专用材料等学科、方向。

由于是新增专业,2025年开设集成电路科学与工程专业的院校并不多,目前仅布点了复旦大学、南京邮电大学和重庆邮电大学等3所院校。

复旦大学作为国内综合实力强劲的一流大学,位于“985高校”前列,也是“世界一流大学”建设的实力担当,同时也是国内微电子、集成电路实力强劲的大学。复旦是国内最早建设“集成电路科学与工程”学科的院校之一,创建了专用集成电路与系统国家重点实验室、国家集成电路创新中心等国家级重大科研平台。凭借强大的实力,复旦成为首批9所国家集成电路人才培养基地的建设单位之一,也是国家示范性微电子学院建设单位。

依托极具优势的学科实力,复旦开设集成电路科学与工程新本科专业,融合复旦在数学、物理、材料、化学、生物等基础性学科上的优势,培养学生运用数学与物理等基础理论的能力,并通过与计算机、人工智能及电子科学技术等前沿学科的交叉教学,培养学生的融合创新能力。在人才培养模式上,复旦结合自身“2+x”培养体系,建立“一生一芯”项目和一对一导师制,与集成电路产业头部企业建立对接实习机制,培养学生发现、提出和解决工程问题的实践能力。

南京邮电大学和重庆邮电大学的实力与复旦大学不在一个等级上,但作为“四电四邮”的成员,这两所院校在电子、信息、计算机领域一直都有较强的优势。

南邮是“双一流”大学和江苏高水平大学高峰计划A类建设高校,在江苏有很强的认可度。近几年,南邮陆续成立集成电路科学与工程学院、人工智能学院等,聚焦通信集成电路与先进封测、宽禁带半导体与功率集成、微纳电子器件与微纳系统三个重点方向,创建了射频集成与微组装技术国家地方联合工程实验室、江苏省集成电路先进封测工程研究中心两大省部级、国家级科研平台。

重邮早在2001年就成立了光电工程学院,为加强微电子集成电路人才培养,2010年又成立了重庆国际半导体学院。学院创建了微电子器件与集成电路系统重庆市工程技术研究中心、重庆市集成电路协同创新中心等省部级科研平台。在人才培养上,重邮原本就有集成电路设计与集成系统本科专业,是国家特设校级品牌专业,因此,开设集成电路科学与工程专业是水到渠成。

虽然集成电路科学与工程专业是新晋本科专业,但在本科阶段培养集成电路相关技术人才却早已有之。然而,芯片研发作为前沿技术,相关人才的培养还是以研究为主。

为了加速攻克尖端芯片难题,国家实施多种扶持、激励措施,创设集成电路人才培养基地、示范性微电子学院、集成电路产教融合创新平台等专项,大力支持集成电路高层次人才培养。经过数十年的发展,国内已经建立起了完整的集成电路人才培养体系,强校众多。

从2003年成立了首批“国家集成电路人才培养基地”开始,先后共有20所院校成为建设单位,除了有北大、复旦、浙大这样的一流综合性大学之外,也有像清华、上海交大、东南大学、华科、西电等以工科见长的理工类大学。

这20所院校,以“985大学”为主,仅有西电、福州大学为“211大学”,基本代表了国内高层次集成电路人才培养的主要力量。

集成电路专业人才的培养,最终是要在技术上“攻城略地”的,随着集成电路产业的快速发展,“产教融合”的模式越来越得到重视。从2019年开始,主管部门又成立了“国家集成电路产教融合创新平台”,8所院校入选,分别是:北大、清华、复旦、厦大、南大、华科、成电、西电。

所谓的“产教融合”,就是依托高校在科研、人才上的优势与行业龙头企业展开深入合作,以技术、需求为导向,创建实训平台,带动人才培养质量的显著提升。例如,北大与中芯北方、华大九天、兆易创新、北大方正集团等北京地区集成电路龙头企业合作建设,总投资超过3亿元,以生产促进教育。

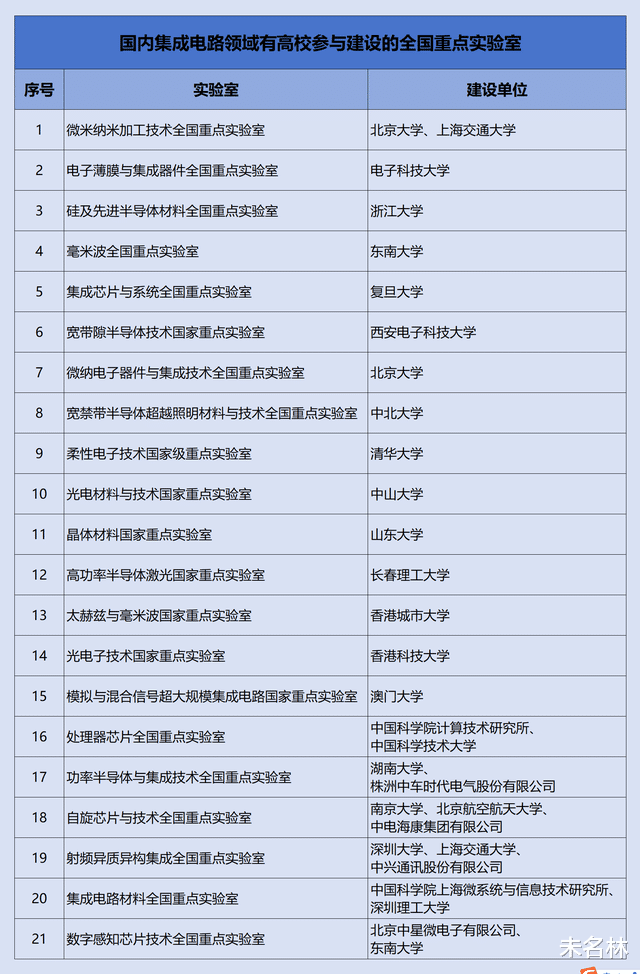

这些作为集成电路人才主要培养单位的院校,基本都创建了实力雄厚的科研平台,包括国家实验室、国家研究中心等。清华、北大、复旦、浙大等一流院校,都创建了国家重点实验室。目前,国内由高校主导或参与建设的、与集成电路高度相关的全国重点实验室超过20个。

此外,集成电路、半导体、微电子领域的还有大量科研平台,分布在中科院相关院所、龙头企业中。而高校中还有建设了“国家示范性微电子学院”的单位,都是集成电路学科强劲实力的证明。

在信息技术高度发达的今天,国内集成电路市场持续快速增长,已经成为世界重要的集成电路市场和技术攻关中心。5G、AI、物联网、自动驾驶等技术依赖芯片,全球半导体产业持续扩张,国内企业(如中芯国际、华为海思)急需人才。

但与此形成鲜明反差的是,我国集成电路领域人才极度短缺,薪资待遇优渥。2025年最新数据显示,芯片设计岗应届硕士年薪普遍在40-50万元,3-5年经验工程师可达80-120万元,而CPU/GPU领军人才年薪最高达600万元。即使是封装测试等后端岗位,起薪也较传统电子行业高出20%-30%,且35岁后技术型人才稀缺性凸显,职业生命周期更长。

需要指出的是,即使就业前景十分广阔,也不意味着集成电路科学与工程专业适合所有人。

首先,集成电路的专业学习难度很高,很多课程与电子、微电子息息相关,学生需掌握半导体物理、模拟/数字电路设计、EDA工具、微电子工艺等,对数学、物理、编程能力要求极高;其次,行业对人才层次要求很高,本科毕业很难找到高薪资、高回报的工作,头部企业招聘门槛高,偏爱名校硕士或博士,否则只能从事一些封测类岗位。

因此,从整体上看,即使集成电路科学与工程成为本科专业,也仅仅是为更多有志于从事集成电路相关工作的学生提供学习平台,要想成为真正能解决“卡脖子”问题的高层次技术人才,还是要在学科优势明显的大学中去提升自己才是正道。