李明德捐款5万交易失败,网友质疑诈捐!随后李明德补捐了180块

李明德最近的遭遇,说白了,完全是一场意外。

要不是他在社交媒体上晒出的那么一条貌似“善意满满”的捐款动态,很可能一切风平浪静。

但偏偏,那条再普通不过的动态,竟然成了所有争议的导火索,把他推到了舆论的暴风眼。

事情发展得仿佛一出荒诞又矛盾的剧目,反转又反转,让人目不暇接。

故事发生在一个再普通不过的下午——1月8日,李明德突然在个人社交平台上发布了一条内容简单的动态。

他配图并留言,说自己为慈善捐款了5万元。

乍一看,这是一件值得鼓掌的事儿。

毕竟,作为公众人物,他的捐款行为不仅是为了助人,也能起到一定的引导作用。

我们总觉得,明星做点儿正能量的事情,理应收获满满的掌声和点赞。

可意外的是,点赞没等来,一场争议风暴倒是先来了。

问题就出在那张截图上。

李明德发的图片里,有几个小字特别扎眼——“等待审批”。

本来,这几个字可能挺无害,懂点儿流程的人都知道,像这样的显示意味着捐款还在走程序,公司打款走账之类的,也常见这是“正常步骤”。

但对不了解内情的网友来说,这可是个大大的问号:“这是捐完了,还是说这笔钱压根就没出去?

”还有人更直接地质疑:“你这不会是在耍大家吧?

单纯秀个截图就算捐款了?

”很快,评论区里的质疑声就铺天盖地了,“诈捐”的关键词迅速冒了出来。

说实话,从李明德当时的反应来看,他显然没料到,好心的一次慈善行动会被曲解成这样。

但,网络这片江湖嘛,怎么可能遵循你的意愿?

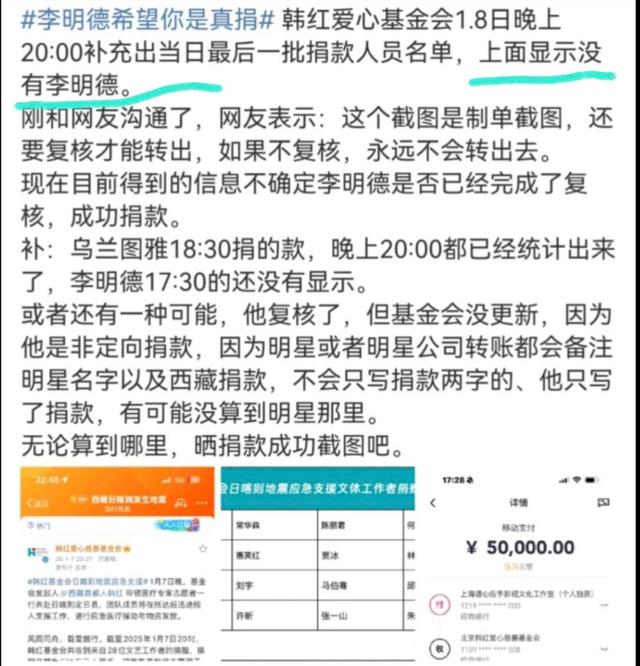

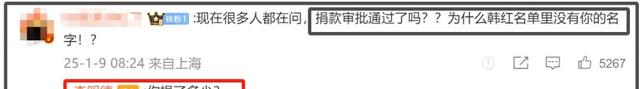

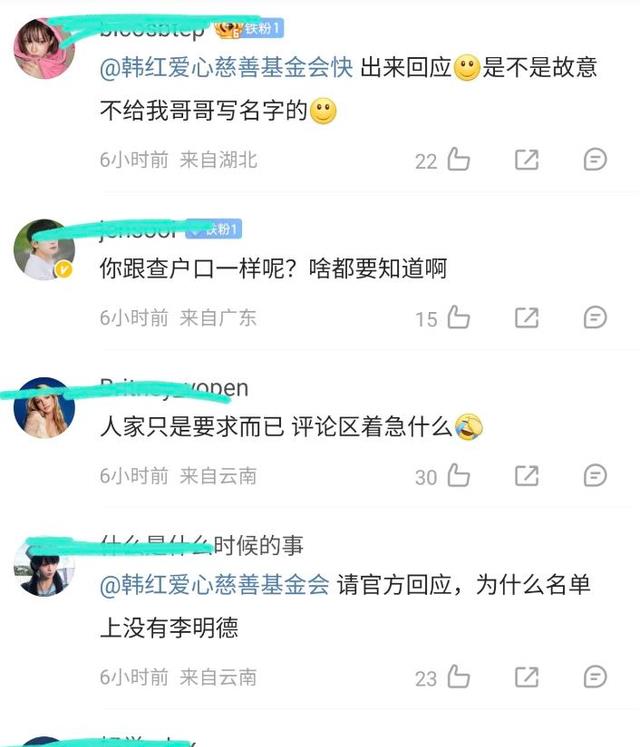

一些网友开始“八卦上身”,甚至扒到了韩红基金会公开的捐款名单,却惊讶地发现,里面压根没有李明德的名字。

于是,火苗彻底烧了起来。

有人直接在评论区喊话:“你的5万块去哪儿了?

压根没到位吧!

”网友们发问声此起彼伏,眼看气氛越来越热,李明德偏偏甩出了一句带火药味的反问:“你们自己捐了多少?

”这下好了,本就不满的网友们更加不依不饶,批评、讽刺,甚至恶意的评论猛烈涌向他。

人怎么可能顶得住这样的舆论压力?

几小时后,李明德晒出了新的截图,这次是银行交易的回执单,想证明自己的确试图完成捐款。

这张截图并未让争议降温,相反,却为他点燃了另一场炸裂式爆发。

回执单上,有两个鲜红的大字“失败”。

是的,这次,他的捐款没有成功,而这一事实让事情变得更加复杂。

有人质疑他是在炫耀失败,毕竟连续两次转账都捐不成功,这概率可不高;也有同情他的网友看不下去,表示:“人家怎么可能为了区区5万块自毁形象?

这要是装的,也太不值了。

”网友的立场不同,讨论的方向就刹不住车,热度越辩越高。

或许是争议发酵一夜后,他终于意识到必须做点什么来平息风波。

到了1月9日,李明德又发了新动态,这次的截图提示里,终于有了“交易成功”字样,捐款似乎圆满完成了。

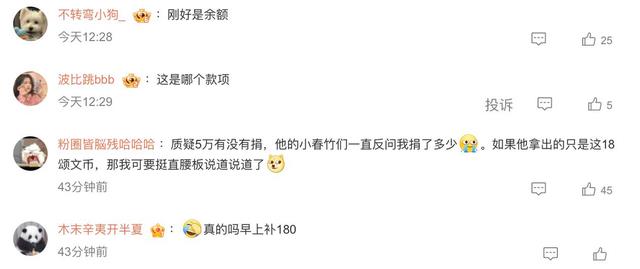

可是,金额却完全变了——从监屏上清晰可见,他捐的钱从原先的5万元“缩水”成了180块。

这张新截图,不但没浇灭满屏的嘲讽,反而引发了一波更新鲜的吐槽。

有人调侃:“银行卡余额不够了吧,5万只能随成了180?

”有人讽刺:“你这简直是在交个最低配置的‘爱心保护费’吧。

”当然,也有少数人试图为他发声,认为他或许并没有恶意,只是被舆论裹挟下的一个慌张选择。

种种言论像箭一样,随着网络传播裂变成洪水,将李明德生吞活剥。

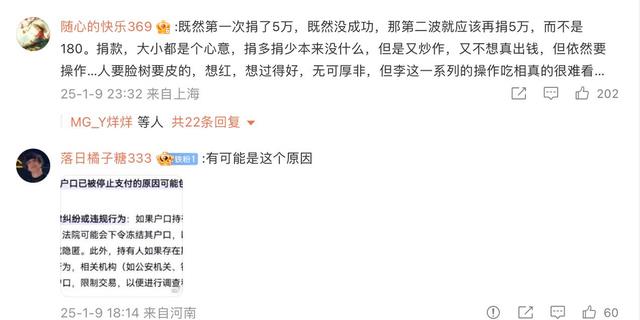

有网友指责他自以为聪明,却完全忽略了一件事——头一天的“失败截图”已经让大家对他的捐款行为产生质疑,这会儿用180块来补救,无异于火上浇油。

“如果他选择再重新捐一个5万块,那结果会是另一个样子吧?

”有人在评论区提议。

但明德的选择,却在公众眼里变成了“开脱”。

人啊,面对舆论的风口浪尖时,哪有什么完美选择?

他试图证明清白的每一步,却都成了点燃新一轮争议的导火索。

这场风波中,他不是唯一的受害者,但可能是最倒霉的那个。

作为一个明星,李明德的每一步都带着公众人物特有的反光。

有人说,他的错误在于不够谨慎,没有预料到公众对每个细节的敏感度;也有人提到,他如果能静下心,多等几天,捐款完成后再公布结果,好好解释清楚,或许不会这么难堪。

可惜,生活里哪有那么多“如果”?

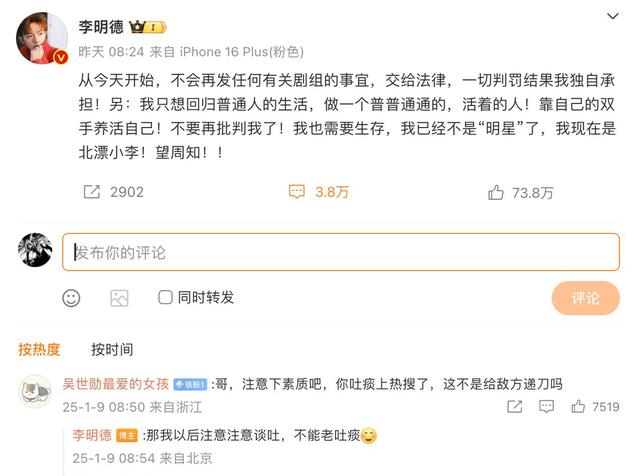

事情接近尾声时,有消息说,李明德决意“退圈”。

这个决定,或许是他对这场风波的最终应对方式。

其实,早在宣布捐款前,他就透露过想卸下明星光环的想法:“想过普通人的生活。

”这次争议只是压垮骆驼的最后一根稻草。

毕竟,明星这个身份并非人人都能承受,它意味着无限放大镜下的生活,意味着再无任何角落可以藏身。

正因如此,他选择了离场。

但这片稍显复杂的娱乐圈,却并不允许他简单退出。

回头再看这一幕幕,笑话也好,同情也好,在光怪陆离的网络面前,李明德其实只是一个普通人。

他没能掌控住社交媒体的传播力,也低估了信息不完整带来的误会和压力。

而我们作为旁观者,也似乎忘了一个问题——公益行为的意义到底是什么?

其实,我们更应该关注的,是一个人参与善举的初衷,而非突破重围后嘲笑数字本身。

李明德的一场捐款“失败”或许真没什么恶意,但在巨大的舆论推力下,他却陷入了旋涡之中。

总的来说,这场事件让我们更有理由反思:在公益这件事上,是否应该更加注重“默默无声”的初心,而不是一味追求公开化和博眼球的表达?

或许,善良的分量在时代变迁中需要重新权衡。

而李明德的故事,是值得我们品读的一课。