声明丨本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

1993年,北京第一次站上申奥的舞台,满怀希望地向世界展示自己的决心。

那是9月23日,在摩纳哥的蒙特卡洛,国际奥委会的投票结果让无数守在电视机前的中国人从期待坠入失望——北京以43票对45票,仅两票之差输给了悉尼。

消息传回国内,街头巷尾议论纷纷,谁也没想到,前三轮领先的北京会在最后一刻功亏一篑。这两票到底是怎么丢的?

当时没人说得清。直到六年后,尘封的真相被揭开,人们才明白,那场竞争的背后远没有想象中干净。这是一段带着遗憾却也充满启示的历史,值得我们细细回味。

中国申奥的历史早在1894年的时候,奥林匹克运动会的发起人顾拜旦便向清朝政府发出了邀请,希望中国能够参加。

可惜,那时的中国深陷内忧外患,朝野上下忙着应付列强压迫,连奥运会是什么都没几个人弄明白。这封邀请函最终石沉大海,中国错过了与现代奥运的第一次握手。

几十年风雨飘摇,直到新中国成立,体育才渐渐成了国家振兴的象征。

1984年是个转折点。

那年夏天,洛杉矶奥运会上,许海峰为中国拿下首枚奥运金牌。15枚金牌的成绩让世界刮目相看,也让中国人第一次真切感受到奥运的力量。

电视里转播的画面,成了那一代人的集体记忆——原来,我们也能在世界舞台上扬眉吐气。

从那时起,奥运不再只是个遥远的概念,而是点燃了无数人内心的火种。申办奥运会的想法开始在人们的讨论中冒头。

到了1985年,邓小平的一席话把这团火彻底烧旺。

他在会见朝鲜领导人时提到,中国要申办2000年的奥运会,要用这场盛会向世界展现新面貌。1990年,他站在刚建好的国家奥林匹克体育中心,语气坚定地问:“你们有没有决心把奥运会办起来?”

这话像一记重锤,敲在每个人的心坎上。1991年2月,北京正式向中国奥委会提交申办申请,全国上下都动了起来。那一刻,奥运梦不再是空想,而是实实在在的目标。

全民燃起的希望申奥的过程,就像一场全民动员。

从政府到民间,每个人都憋着一股劲儿,想让北京成为2000年奥运的主场。

申办团队拿出了十二分的认真,制作了一张巨型计划图,足有4米长,2米宽,上面密密麻麻写满了每一步的安排。

连细节都抠得一丝不苟,生怕漏掉任何机会。全国人民也没闲着,开国上将吕正操掏出2000元捐款,香港商人霍英东更是豪气地承诺,要是申奥成了,他一个人掏钱建个十万人体育场。

为了让国际社会看到中国的诚意,北京敞开大门,邀请各国代表来考察。

那时候的北京,虽然不像今天这样高楼林立,但发展的速度让外国人咋舌。一位英国奥委会成员参观后忍不住说:“我还以为只有柏林和悉尼能争第一,北京这势头也不得了。”

1992年巴塞罗那奥运会上,中国队拿下54枚奖牌,运动员们在领奖台上还不忘替北京吆喝几句。这一切努力,都让北京在申奥的跑道上越跑越靠前。

可对手也不是省油的灯。悉尼、柏林、伊斯坦布尔、曼彻斯特,个个来势汹汹。

萨马兰奇早就提醒过申奥团主席孙大光,这条路不好走。北京的优势是全民支持和国家决心,但劣势也很明显——国际影响力还不够硬,经济实力也比不上西方国家。

即便如此,申奥团还是咬紧牙关往前冲。毕竟,这是中国第一次向世界证明自己的机会,谁都不想轻易放手。

1993年9月23日,蒙特卡洛的会议大厅成了所有人关注的焦点。那天晚上,投票一轮接一轮进行,气氛紧张得让人喘不过气。

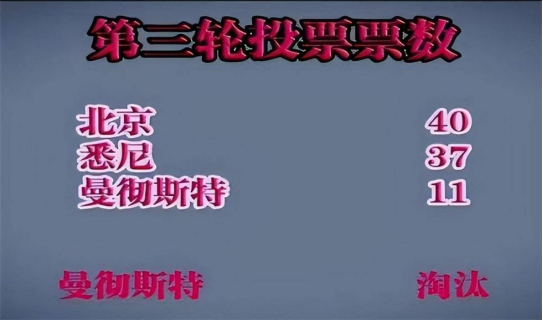

电视机前的中国人攥紧拳头,盯着屏幕上的数字。第一轮,北京领先;第二轮,还是北京;第三轮,依然没掉队。眼看着胜利在望,大家心里都燃起了火。可谁也没料到,最后一轮的结果会把这团火硬生生浇灭。

最后一刻的逆转投票那天,蒙特卡洛的会议大厅里挤满了人。

国际奥委会的委员们坐在台下,手里攥着决定命运的一票。台上,申奥团的代表们屏住呼吸,等待萨马兰奇念出最终结果。

前三轮的领先让北京的希望值拉满,连外国媒体都开始预测,中国这次可能真要创造历史了。可就在这关键时刻,风向变了。

第四轮投票结束,萨马兰奇拆开信封,声音平静却像一记闷雷:“悉尼。”大厅里瞬间安静了几秒,随后爆发出掌声——那是悉尼团队的欢呼。

而北京这边,何振梁和申奥团的成员们愣在原地,脸上写满了不可思议。43票对45票,就差那么两票,奥运梦碎了。

国内的反应更不用说。电视直播切回演播室,主持人声音都有些哽咽。街头巷尾的人议论开了:“怎么回事啊?前三轮不是都赢了吗?”

有人觉得是自己准备不够,有人怀疑投票有猫腻,可真相到底是什么,当时谁也摸不着头绪。那种从云端跌落的感觉,成了无数人记忆里抹不去的痛。

两票之差,看似微不足道,却像一根刺,扎在每个关心这件事的中国人心里。为什么悉尼能后来居上?这两票到底跑哪去了?疑问堆了一堆,可答案却迟迟没来。直到六年后,真相才姗姗来迟。

隐秘的真相1999年1月22日,一条爆炸性新闻从大洋彼岸传来。

美国盐湖城申办2002年冬奥会的丑闻被捅了出来,国际奥委会执委霍德勒站出来爆料:盐湖城用钱买票,拉拢了不少委员。

这事一出,像打开了潘多拉魔盒,许多黑幕逐渐浮现出来。很快,矛头指向了1993年那一次申奥。

澳大利亚奥委会主席约翰·考兹迫于舆论压力下,终于松口承认了当年的真相。

他承认,1993年9月22日,也就是投票前夜,他私下请了肯尼亚的穆克拉和乌干达的恩扬维索吃饭。

饭桌上,他递给每人一个信封,里面装着3.5万美元,条件很简单:最后一轮投悉尼。这两人没犹豫,收了钱就点了头。第二天投票,他们果然改了主意,把票从北京转给了悉尼。

这还不算完。北京本来还有两张“稳票”,却因为意外没拿到。埃及的委员因为年纪太大,没能来到现场;而保加利亚的代表则因为国内政局动荡,护照被扣无法前来。

这四票的变动,成了压垮北京的最后一根稻草。如果没有这些暗箱操作,北京完全有可能拿下2000年的主办权。

考兹后来辩解,说那钱是给非洲国家发展体育用的,可谁信啊?投票前夜塞钱,这意图明摆着。

丑闻曝光后,国际社会哗然,中国人更是气得不行。原来,那两票不是输在实力,而是输在了公平的对面。这事让我忍不住想,体育精神不是讲公正吗?怎么到了国际舞台,就变成了金钱的游戏?

从遗憾到辉煌1993年的失利,像一场突如其来的冷雨,把中国人的热情浇了个透。可这雨没浇灭火,反而让那团奥运梦烧得更旺。邓小平听到结果后,淡淡地说了句:“输了不怕,关键是把自己的路走好。”。

事实证明,这场失败没把中国打倒,反而成了磨砺。1993年时,中国的经济还不够硬,国际地位也不像今天这么稳。

如果当时真拿下奥运会,未必是好事。有人分析,那会儿美国正盯着中国崛起,要是北京申奥成了,西方可能提前翻脸,中国加入WTO的路都会被堵死。输的那一刻看似遗憾,可回头想想,未尝不是另一种幸运。

接下来的故事,大家都知道了。2001年7月13日,北京申办2008年奥运会成功,那一刻举国欢腾。

2008年8月8日,鸟巢的灯光亮起,中国用一场震撼世界的开幕式,告诉所有人:我们不仅能办奥运,还能办得最好。后来,2022年冬奥会又花落北京,中国成了全球唯一的“双奥之城”。从1993年的两票之差,到2008年的完美绽放,这一路走来,真不容易。

参考资料

百度百科:北京申办2000年夏季奥运会