朱允炆仰天长叹:“我一心求稳,保江山社稷,促天下太平,叔叔却步步紧逼,我若手段强硬些,何至于落得个生死不明的下场?”

1.叔侄权力角逐,命运悄然转折

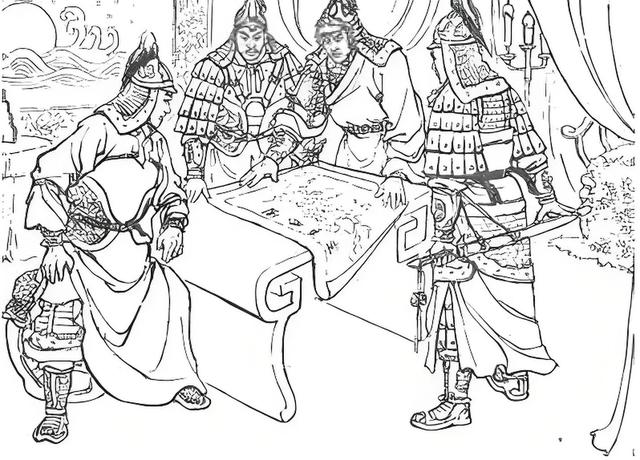

1.叔侄权力角逐,命运悄然转折朱棣与朱允炆叔侄间的争斗,堪称明朝初年最惊心动魄的权力角逐,而朱允炆在这场争斗中的种种遭遇,着实令人唏嘘。朱棣曾多次对朱允炆的皇位发起挑战,朱允炆却一直在犹豫与仁慈之间徘徊,这让旁人觉得他似乎对皇位的捍卫不够坚决,甚至怀疑他是不是太过懦弱,无力掌控局面。

第一次,朱允炆登基后,着手削藩以巩固皇权。朱棣为求自保,装疯卖傻,在北平街头胡言乱语、抢夺食物,试图以此迷惑朱允炆。朱允炆听闻,心中虽有疑虑但念及叔侄之情,并未立刻采取强硬措施。他只是派人前去查看,没有深入调查,错失了遏制朱棣的最佳时机。朝中大臣齐泰、黄子澄劝他果断出手,朱允炆却陷入纠结:“他毕竟是我的叔叔,怎能轻易动他?”

第二次,朱棣秘密练兵被察觉。朱允炆接到密报后,决定采取行动,下令逮捕朱棣的亲信。在关键时刻,他又担心此举会引发更大的动荡,犹豫不决,给了朱棣充足的时间应对。朱棣一边拖延时间,一边加紧筹备谋反,而朱允炆却还在权衡利弊,没有及时下达更有力的指令。

第三次,朱棣以“清君侧”为名,公然起兵造反。朱允炆仓促应战,却在用人上犯下大错。他任命李景隆为统帅,却不知李景隆缺乏实战经验,难当大任。在战场上,李景隆指挥混乱,多次错失战机,导致朝廷军队节节败退。面对如此严峻的局势,朱允炆依旧心存幻想,不愿对朱棣赶尽杀绝,甚至下令“勿使朕有杀叔之名”,这无疑给了朱棣喘息之机。

2.立场挣扎,痛苦抉择

2.立场挣扎,痛苦抉择有人认为朱允炆太过软弱无能,根本不适合做皇帝,甚至怀疑他是不是被朱棣的强大气势吓破了胆,才会在这场争斗中一败涂地。

这种说法有失偏颇。朱允炆的立场,其实是在维护皇权与顾及亲情之间艰难挣扎。他从来都不是不想捍卫皇位,只是性格中的仁慈与善良,让他在面对叔叔朱棣时,始终难以痛下杀手。

3.身份拉扯,终失掌控

3.身份拉扯,终失掌控在这场叔侄争斗中,最痛苦的莫过于朱允炆。他的两个身份,如同两条绳索,将他向两边拉扯。

第一个身份,作为大明帝国的皇帝,朱允炆要维护国家的稳定和皇权的威严,削藩是巩固统治的必然举措。他明白藩王势力过分强大对朝廷的威胁,才会毅然决定削藩。他又不想因此背上残害亲人的骂名,在行动上总是有所保留。

史书中曾记载,朱允炆即位之初,曾有大臣建议他对朱棣采取强硬措施,甚至除掉朱棣以绝后患。朱允炆说:“朕初登基,应以仁治国,怎能轻易对亲人下手?”从这里可以看出,朱允炆并非没有政治眼光,他更希望通过温和的方式解决问题。

第二个身份,作为侄子,朱允炆对叔叔朱棣还是有一定感情的。他从小接受儒家思想的熏陶,秉持着仁孝之道,实在不愿看到叔侄之间兵戎相见。他在处理与朱棣的关系时,总是心存幻想,希望能够通过谈判、妥协等方式化解矛盾。

仔细分析这三次冲突,就会发现朱允炆并非软弱无能。他在面对朱棣的挑衅时,每一次都做出了回应,只是这些回应都不够果断和有力。他的仁慈和犹豫,不是他害怕朱棣,而是他始终在寻找一个既能保住皇位,又能保全叔侄亲情的两全之策。

在叔侄二人关系不断恶化的过程中,朱允炆一直在尝试寻找“两全其美”的办法。比如,他曾多次派人前往北平,试图与朱棣进行谈判,希望朱棣能够主动放弃兵权,接受朝廷的安排。他还提出过一些妥协方案,如给予朱棣一定的特权,以换取他的安分守己。这些努力都被朱棣一一拒绝。

朱允炆心狠一点,或许就能避免这场悲剧的发生。他可以在发现朱棣有谋反迹象时,果断出兵将其镇压,或者直接剥夺朱棣的藩王爵位,将他囚禁起来。这样他会违背自己的内心,也会遭到天下人的诟病。他害怕因此背上不仁不义的骂名,始终下不了决心。

朱允炆就是在“皇帝”和“侄子”这两个角色的痛苦撕扯中,逐渐失去了对局势的掌控,以至于被朱棣攻入南京,生死不明。

4.叔侄终局,仁慈不敌野心

4.叔侄终局,仁慈不敌野心正如朱棣所说,朱允炆真的想对付他,还需要找什么借口吗?藩王谋反,意图篡位,这难道不是最好的理由吗?可惜的是,朱允炆太过仁慈,太过优柔寡断,根本没有摸清楚朱棣的野心和底线,被朱棣打了个措手不及,落得个悲惨的结局 。