"生子当如孙仲谋""既生瑜,何生亮"这些流传千古的感叹,道尽了三国时代的英雄际遇。但若论及争议最大的人物,非曹操莫属。这位"治世之能臣,乱世之奸雄"用铁血手腕书写传奇的同时,五次重大决策失误如同多米诺骨牌,最终压垮了曹魏帝国的根基。当我们拨开《三国演义》的艺术加工,从《三国志》的冷静笔触中,或许能窥见这位枭雄决策背后的深层逻辑。

建安五年春,许昌城弥漫着药草苦涩。曹操的偏头痛已至药石罔效的地步,当世神医华元化(华佗)提出"开颅取风涎"的惊世疗法。这个用麻沸散麻醉后实施的外科手术方案,在1800年前堪称天方夜谭。多疑的魏王联想到三年前荀彧阻止称公的往事,认定这是士族集团借治病之名行刺杀之实。下令处决华佗时,他怎会想到十年后爱子曹仓舒病危时,竟遍寻不着能实施"麻沸散剖腹术"的医者?这桩公案留给后世的,不仅是古代外科发展的断代史,更是权力巅峰者决策困境的生动样本。

官渡之战的硝烟尚未散尽,曹操在许昌文峰台设宴款待归降的刘玄德。望着这位织席贩履起身的皇叔,曹孟德作出了改变历史走向的决定——放虎归山。彼时他帐下谋士荀攸已断言:"玄德终不为人下者",程昱更献"软禁许昌"之策。但曹操被"天下英雄唯使君与操耳"的惺惺相惜蒙蔽,放任刘备取得荆州这个战略支点。十年后在定军山看到黄忠刀劈夏侯渊的战报时,不知他是否想起当年文峰台的青梅煮酒?

建安二年宛城之夜,张绣府邸的烛光摇曳着欲望与死亡的影子。当曹操拥着邹氏踏入寝帐时,他忘记了两条铁律:其一,纳降将亲属必生祸患;其二,宛城地处荆豫要冲的战略价值。这场风流韵事引发的叛乱,不仅让长子曹昂、爱将典韦血染疆场,更使曹操错失了提前收复荆州的良机。当他在铜雀台看着江东送来的二乔画像时,是否后悔当年那夜的冲动?

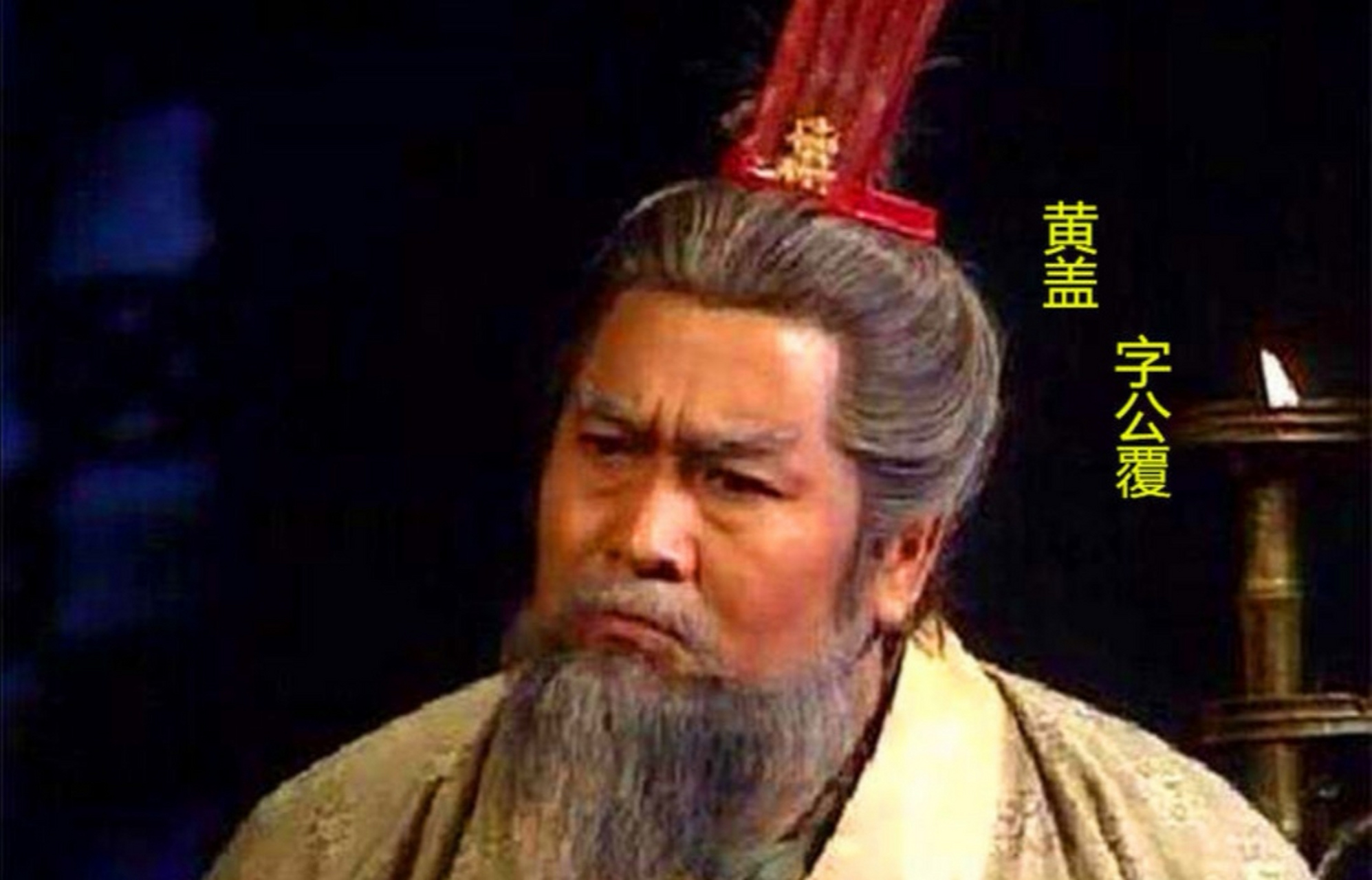

赤壁江面火光冲天的夜晚,曹操凝视着连锁战船上的熊熊烈焰,或许才惊觉自己落入了精心设计的认知陷阱。黄盖"苦肉计"的成功,表面看是周瑜的谋略高超,实则暴露了曹军情报系统的致命漏洞。当蔡瑁张允训练水军的密报被截获,当蒋干带回的"密信"恰合曹操的多疑性格,这位军事天才在关键时刻失去了最基本的判断。这场战役的失败,不仅是战术的失利,更是决策者在信息洪流中迷失的经典案例。

铜雀台落成典礼上,司马懿恭敬地捧着贺表跪在阶下。曹操望着这个比自己年轻24岁的谋士,眼中闪过复杂的神色。他早已看出司马氏"鹰视狼顾"之相,留下"吾乃常梦中杀人"的警告,却始终未下最后决心。当曹丕跪受遗诏时,或许曹操认为颍川士族需要制衡宗室力量,却未曾料到养虎遗患。高平陵政变的消息传来时,不知曹叡在洛阳城头是否听见了祖父在地底的叹息?

这些决策失误穿越1800年时空,仍在今天的管理学案例库中闪烁着警示光芒。华佗案揭示的决策偏见,刘备事件映射的人才评估体系,宛城之败的人性考验,赤壁之战的信息误判,司马氏事件的组织传承难题,每个案例都是领导者必须面对的灵魂叩问。当我们站在人工智能时代的新风口,回望这位三国枭雄的抉择轨迹,会发现:再英明的决策者,也需要在制度约束、信息透明、人性洞察的三重维度中寻找平衡。

历史没有如果,但教训可以镜鉴。当我们站在人生与事业的十字路口,不妨多想想:此刻的决策,是否正在为未来埋下隐患?那些被情绪支配的选择,是否正在透支未来的战略空间?毕竟,真正的智者,不是不犯错,而是懂得从错误中锻造通向成功的阶梯。正如铜雀台斑驳的砖石仍在诉说:成功是正确决策的累积,而伟大,则是在错误中依然保持前行的勇气。