如今大家无论干啥都喜欢打个榜,历史领域也不能免俗。所以我们经常看到所谓四大名君、八大先贤、十大名臣之类的排行,当然热度更高的还是名将榜,比如孙吴白韩、卫李苏徐等历代猛男,都是这个榜单上的常客。

但乌雅·兆惠的名字,几乎从未被人提及过。相比某些打了场水仗就被鼓吹成东亚第一名将,这位一生只打过两仗,然后就收复了190多万平方公里土地的大清一等武毅谋勇公,难免让人替他憋屈。

事实上别说兆惠了,整个元清以及辽金等异族政权,甭管他们怎么自居华夏正统,几乎都无人问津。典型如金国悍将完颜娄室,戎马一生打过39场大仗,其中37场完胜,剩下两场“互有胜败再难寸进”,胜率达95%——这样的战绩,堪与之相比的能有几人?

但没用。我们现在随便去采访一百个人,没听过这个名字的恐怕都不止九十五个,还算什么名将?

哪怕只在清朝内部比,无论资格老的代善、多尔衮、多铎,还是跟他差不多同期的傅恒、阿桂、福康安,兆惠跟人家比起来好像都差了点意思。

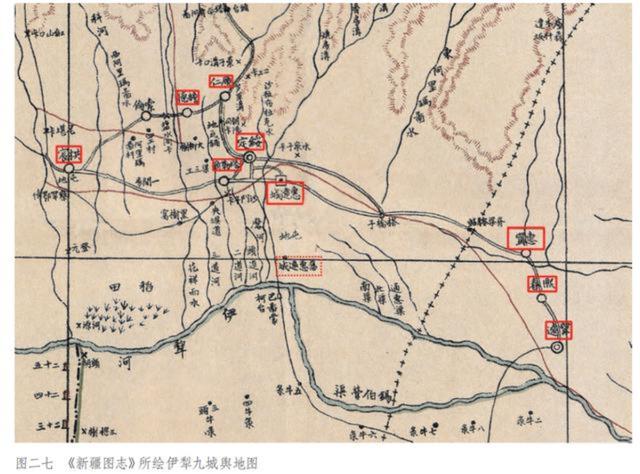

甚至将其称为武将都有点勉为其难。因为在兆惠一生的大部分时间里,他担任的都是文职,就算偶尔被打发到军队去,干的也一律是督运粮草辎重的军需官。直到有一天专业干仗的那帮家伙都死光了,这厮不得不撵鸭子上架临时客串了把武将,然后打了两仗。其中一仗收复了北疆,另一仗拿回了南疆——乾隆皇帝爱新觉罗·弘历把他打下的这两块地盘合二为一,就是在当时总面积超过190万平方公里的新疆。

再然后呢,他班师凯旋,弘历亲自出城相迎为其牵马,并绘像悬于紫光阁,此等荣誉堪称空前绝后。再再然后,兆惠就又跑回去当他的文官,整天不是查案就是治河,反正没沾过军事,直至病逝。

但关于他客串武将期间发生的故事以及争议却越传热度越高。比如兆惠到底放没放平过车轮,以及他在黑水营吃的究竟是什么肉?

我想兆惠如果泉下有知,一定会觉得咱们这些后人实在是有些无聊,怎么一天到晚关注的尽是些鸡毛蒜皮之类的破事?

毕竟在十八世纪,甭管中外东西,这还算事?

01在人生的前23年里,兆惠一直默默无闻。除了一些不靠谱的传说,我们对他的经历一无所知。直到雍正九年(1731年),兆惠突然间就从一个名不见经传的笔帖式,火箭般蹿升为军机处章京并入值军机处。此后他的仕途就像走上了一条通衢大道,历任兵部郎中、内阁学士、刑部右侍郎、正黄旗满洲副都统、镶红旗护军统领等实权职务。到乾隆十三年(1748年)的时候,兆惠已经兼领上了户部侍郎,相当于CZ部副部长,大清财神爷。

笔帖式是执掌部院衙门文书档案的低级官员,一般只有八、九品。而军机章京通常为正五品,俗称“小军机”,对应军机大臣的“大军机”,被视为后者的预备队和接班人,绝对是最炙手可热的位置。

那么,兆惠凭什么?答案也很简单,就凭他姓乌雅氏。

乌雅氏在满洲绝对算不上是个高贵的姓氏,属于正黄旗包衣,是牌子最硬的皇家奴才,但地位很低。而且在明末清初那个让无数满洲贱姓野鸡变凤凰的黄金时代里,乌雅氏既没有天降猛男,也没有贤才涌现,就是跟着瞎混,还是越混越抽抽的那种。

直到一个女人的出现,彻底改变了乌雅氏一族的命运。这个女人,就是康熙皇帝爱新觉罗·玄烨的孝恭仁皇后乌雅氏。

当然,成为玄烨的女人也没什么大不了的。毕竟这位康熙大帝的后宫里光是有封号的妃嫔即高达85人,其中皇后就有4个。但这个乌雅氏的与众不同之处在于她生了个好儿子,即雍正皇帝爱新觉罗·胤禛。

而胤禛在夺嫡期间,跟绝大多数宗室的关系弄得稀碎。登基以后又大搞改革,又是摊丁入亩又是官绅一体纳粮,又是火耗归公又是大力打击贪腐,几乎成了所有权贵的公敌。所以在他的眼里,人人都像反贼、都想害朕,那该信谁、用谁?

其实这也不是啥难题,毕竟咱们别的不多,就历史悠久,什么疑难杂症没见过?所以胤禛操起史书还没翻几页,就翻到了先人的智慧——用母族或者妻族啊!没看人家刘彻、李世民什么的最爱用的,不是大舅哥就是他二舅,而且量大管饱,人人叫好?

于是一向名不见经传的乌雅氏立刻鸡犬升天,死人追爵,活人升官,一下子都成了大清官场上人人巴结的“网红”。

但这跟兆惠暂时还没啥关系。因为他跟那位太后的亲戚关系实在是远了点,很可能已经出了五服,只能勉强算是个族孙。所以一开始他也没捞到啥好处,还继续当着抄书匠,直到雍正九年。

可能是胤禛在无意中发现了这个默默无闻的“亲戚”,或者兆惠找到了门路被推荐了上去,也可能是他政绩卓著引起了上级的注意——当然这个可能性微乎其微。你一个抄书匠,还能抄出花来不成?

反正不管怎么样,兆惠就这么莫名其妙的发达了。然后在此后的十几年时间里,还是在任何史料里都找不到他干了什么、多么出色,但就是一路闷头升官,让人不服气都不行。

直到理论上算是兆惠小表弟的乾隆皇帝爱新觉罗·弘历都登基13年了,他在史料中出现的频率才骤然密集了起来——先是被派去大小金川前线督运粮草,实际上很可能另有使命,那就是秘密查案。比如兆惠就向表弟举报前线军官经常划水摸鱼,只有乌尔登、哈攀龙两个老实人在卖命,甚至很多人在吃空饷。气得弘历把主帅傅恒大骂了一顿,严令彻查。平定金川后,兆惠又以户部侍郎的身份赴山东查办孙嘉淦伪疏稿案,并暂任山东巡抚。

从乾隆十八年(1753)年开始,清准(噶尔)关系紧张,大战迫在眉睫。作为弘历心腹的兆惠先是被派到西藏部署防务,战争爆发后又被调去管各军粮饷,没几天又受命驻防乌里雅苏台(今外蒙扎布汗省首府)。后来阿睦尔撒纳叛清并攻陷了伊犁,弘历赶紧又把兆惠弄到了巴里坤(今新疆哈密属县),任务是一旦叛乱闹大了,无论如何也得保住个发动反攻的立足点。

截止到乾隆二十一年(1756年),我们可以发现弘历对兆惠是非常信任的,能力上也认可——但这种信任和认可更多的是体现在政务能力上。也就是说,这位乾隆皇帝认为他这个大表哥是个合格乃至优秀的事务型官员,但要说到舞刀抡枪,还是算了吧。

毕竟在但凡是个满人,都免不了到血与火里走一遭的那个清朝大肆开疆拓土的黄金年代,弘历顶多敢把兆惠放在二线,既是对他的保护,也算是一种“量才使用”吧。

可能弘历就是认为——牵条狗上战场厮杀,没准都比兆惠靠谱。

02但人之所以能成为万物之灵长,就在于被逼急了啥都干得出来。所以说一个人到底有什么本事、多大本事,不是骡子是马拉出去遛一圈,你还真不一定知道他的极限在哪里。

而兆惠,很快就等到了这个机会。但这个机会之所以能够降临,就不得不感谢弘历的例行作死。

乾隆皇帝爱新觉罗·弘历,你要是拿他跟秦皇汉武、唐宗明祖比,好像无论哪方面都差点意思,但似乎差得也不多。同时这厮有两个特质还真是一般人比不了的,一曰职业,二曰认账。

什么叫职业?比如说用人,只要你能干、肯干、干得比别人好,哪怕再看你不顺眼,也毫不吝啬官爵赏赐;反过来要是你不行,把事情办砸了,哪怕跟皇帝陛下好得可以合穿一条裤子,照样眼睛都不眨的取你狗命。

什么叫认账?就是朕让你干啥你就干啥,哪怕是瞎指挥,你也干了再说,否则定取你狗头无误。当然最终你要是能用事实证明朕确实错了,那朕就认错,还是当众赔罪的那种,一点也不在乎面子。

能做到这两点的,历史上有几个?

当然这不是说弘历有多完美。相反这厮身上毛病一大堆,最让人无语就是动辄上头和好大喜功这两条,有时候简直离谱得让人无话可说。

就拿平准之役来说,玄烨三征噶尔丹,不但打光了准噶尔精锐,还彻底打掉了其战略进攻能力,保住了大后方的稳定。雍正则再接再厉稳固住了对青海和西藏的控制,吧准噶尔人关进了西域这个大笼子。而乾隆的使命,自然就是行最后一击,将其彻底消灭。而向来给人以跳脱和缺乏耐性印象的弘历,却出人意料的一直按兵不动,等待最有利的时机。直到登基二十年后,终于等到了准噶尔内乱,他这才雷霆出击,以迅雷不及掩耳之势一举平定达瓦齐,取得了远征伊犁的重大胜利。可以说此次弘历把握战机之完美,选帅任将、战略部署之得当,即便秦皇汉武、唐宗宋祖之类的顶级马上皇帝复生,也不见得能做得更出色。

此役过后,可以说西域的大势已定,但前提是弘历不要既浪且飘。可问题是不浪不飘,那还是弘历吗?

所以伊犁大捷消息传来,弘历立刻决定要在北京召开一次盛大的祝捷及献俘大典。规模嘛,必须是能留名青史的那种,否则怎么能显示出朕的英明神武?但要办这么大的仪式,总不能自嗨吧?所以中央地方都得来人,藩属国使者更是少不了,前线立功受奖的将士得来夸功游街,被俘的准部王公贵族也得拉来展览一番。同时他还让郎世宁等宫廷画师全程记录这一盛况,这才有了《平定准噶尔图卷》等一系列传世名作的问世。

一时间,整个大清都被他折腾得鸡飞狗跳,当然最懵逼的还要数定北将军班第。

话说弘历派去西征伊犁的军队总共才5万人,还损失了一大堆,善后工作更是胜不胜数,一个萝卜得蹲好几个坑……人本来就不够使,现在又要拉出大半回京当演员,偌大的天山北路还剩下几个兵?

尤其是因为内讧失败而叛准降清的阿睦尔撒纳,并没有如愿拿到他梦寐以求的准部之主的位置,所以情绪非常不稳定。班第就觉得,这厮早晚要反。

可弘历却说你觉得没用,反正朕就觉得没人敢反:

“如阿睦尔撒纳占据僭越之形,果有实据,即行密奏朕,另行定夺。如并未至于此,极不过希图肥已,亦不必过于苛求。倘伊稍有知觉,转于事无益。着班第、鄂容安密与萨喇尔详细商议,公同体察,奏闻若无确据而过甚其词,亦不能逃朕洞鉴。”(《平定准噶尔方略·正编·卷十三》)

班第小胳膊拧不过大腿,只好乖乖放人。阿睦尔撒纳本来还没想好反不反,结果一看大清皇帝送来神助攻,傻子才不反!

结果当叛军大举围城时,可怜的班第手底下只剩下500个兵,哪里挡得住?为免被俘受辱,这个刚烈的蒙古汉子(姓博尔济吉特)拔剑自刎殉国,本已是大清盘中餐的西域,转眼间就丢了个精光。

消息传来,弘历的第一反应还是俩字——认账(起码前文引用的那个让他丢光老脸的“上谕”就没删帖)。他不但亲自到班第灵前祭奠,还拉上了所有三品以上大臣,给足了其哀荣。等到平叛之后,又下令割掉克什木、巴朗等元凶的耳朵以祭英灵,同时奉班第入祀昭忠祠,谥义烈,复命绘像紫光阁。

认完错,下一步要干的当然是把面子再找回来。

可此时那边的清兵都撤得差不离了,打好像暂时是打不赢的,那就只能以政代军,玩点权谋手段了。当然这种事弘历也很擅长——他立刻重封了卫拉特四汗王,给首鼠两端的准部王公贵族吃了颗定心丸,这下谁也不服阿睦尔撒纳了,都开始积极准备打内战。

当然起哄架秧子只能把水搅浑,打铁还得自身硬。于是弘历任命策楞为定西将军、积极准备第二次远征伊犁。

结果策楞忙活了一大气,弘历发现这厮干得还不如一条狗,于是果断换将。可换谁呢?

暂时还在前线蹲着的,好像就剩个兆惠了。虽然此时在弘历的心目中,兆惠这个从没上过一线战场的二把刀跟策楞好像没啥区别。可眼前连狗都找不出一条,那也只能先拿兆惠应付一下差事了。

03此时阿睦尔撒纳已经败逃哈萨克,但前头弘历病急乱投医复封的卫拉特四汗王也开始勃发出野心,形势愈发混乱。

兆惠面临的形势就是这样——绰罗斯汗噶勒藏多尔济说我是忠的,隔壁的辉特汗巴雅尔才是奸贼。结果转过头来这厮的侄子就跟巴雅尔合伙杀了宁夏将军和起。兆惠登门问罪,老噶又叫起撞天屈,说侄子是侄子,我是我,怎么能混为一体?

其实都是要反的,就没一个好人。只不过他们还需要拖时间,又欺负兆惠是个新兵蛋子,就打算把他忽悠得团团转。

这要换成宋明类似履历的文官,没准就跟噶勒藏多尔济们打起嘴巴官司,要么也是赶紧派人回京城请示汇报,反正安全第一。可兆惠是怎么干的?

二话不说,抄起家伙就干!

所有人都以为这家伙疯了。为啥?因为这家伙手底下还是只有五百个兵。沙场宿将班第猛得一批,但领五百个兵的结果是自刎殉国。兆惠还是五百兵,结果如何?

“(兆惠)将五百人逐捕,经济尔哈朗至鄂垒紥拉图,与达什策零战,大败之。逐贼战於库图齐,再战於达勒奇,杀贼数千。”(《清史稿·卷三百十三·列传一百》)

噶勒藏多尔济和巴雅尔都看懵了,这是个什么怪物,这么能打?但这还没完,兆惠马不停蹄,又转战乌鲁木齐,与集结于此的叛军展开决战。战斗最激烈时“日数十战,马且尽”,仍不肯罢休,又一路追杀到特讷格尔(今新疆阜康),反正就是不死不休。

再然后呢?嗯,就被叛军里三层外三层的给围死了。

是不是感觉这个场景很熟悉?能不熟悉嘛!兆惠一辈子其实没打过几仗,但只要他打,就一定被围,还是水泄不通,必须等人来救的那种。这是为嘛?

因为这厮平时看起来是个特别谨慎稳妥的样子,但千万别惹毛了他。一旦毛了,就必然上头,冲锋必然打头,撤军必然断后,全身上下被捅得跟马蜂窝似的,照样死磕。反正就是干,有种你就弄死我拉倒,要弄不死我,我就非弄死你不可!

要不怎么西征归来还不到四年就没了,享年才56岁?才打两仗,就弄得全身都是伤,根本不可能活得长。

皇帝的大表哥被围了,清军上下都慌啊,巴里坤办事大臣雅尔哈善赶紧派侍卫图伦楚带八百人去解围。围是很快就解了,图伦楚说咱们赶紧回家缓缓吧,兆惠说缓毛线缓,继续追。于是就带着一千来人撵着几万叛军的屁股猛追,一直撵到木垒河源(今新疆昌吉境内),把巴雅尔追得彻底不见人影了,这才悻悻而归。

没想到表哥原来是个猛男的弘历大喜过望,立刻下诏封其为一等武毅谋勇公 ,授户部尚书、镶白旗汉军都统、领侍卫内大臣。更重要的是,他终于不再为西域无良将,不如牵条狗而发愁啦。再有啥事,就赶紧呼叫大表哥,大表哥肯定比狗强……说错了重来——大表哥真他母亲的是个禽兽啊!

没多久,果然又出事了。

具体说就是南疆的回部又叛了。其实这事本来并不大,因为南疆回部的战斗力实在是渣,以前准噶尔人随便派出一支偏师就足以把他们打成狗。现在成天把准噶尔当狗撵的清军,收拾他们还不是手拿把掐?

所以好不容易正经了没几天的弘历,这回又飘了,居然在北疆的一大堆善后工作没搞定的情况下,就下令大表哥南下清剿回部,而且就给八千兵。

兆惠立刻提出严重抗议!

他认为,南疆平定不难,八千兵也足够。但问题是西域的核心在北疆,只要搞定了叛降不定的准噶尔人,南疆就是传檄而定的事情。相反要是北疆再像上回那样搞出一堆烂事,南疆就决然不会轻易降服,反而会死缠烂打。到时候别说八千人了,八万兵也未必能拿得下来。

所以兆惠建议,咱们要么先解决完北疆问题再说,南疆先不用搭理。要是非得先打南疆,就得狮子搏兔亦用全力,必须调集重兵才行。

结果头天还叫他小甜甜的弘历翻脸不认人,直接告诉兆惠别再哔哔了,赶紧给朕把叶尔羌拿下。否则还记得上回救你的大恩人雅尔哈善不?他啥样你就得啥样!

嗯,倒霉的雅尔哈善先一步被弘历派到了南疆,还一鼓作气打下了库车城。但问题是皇帝陛下的要求不仅是夺城,还得抓住霍集占,但老雅的任务只完成一半,所以就被砍了狗头。

你兆惠是朕的大表哥又怎么样?人家雅尔哈善还姓爱新觉罗呢!

果然这回兆惠连屁都不敢放一个,连忙带上800骑兵星夜南下。同时还得赶紧给皇帝表弟表决心——这回要打不赢,我就不回北京了。

可是刚跑到地方一了解情况,兆惠就眼前一黑差点昏倒。为啥?要攻打叶尔羌,就得保证起始于阿克苏的近千里的后勤补给线的畅通。可等他把副将富德打发去沿途驻防以后,再把麾下的兵将挨个数了下人头,结果就剩下4000来个脑袋了。

4000人打回部的几万人,倒不是一定就打不赢。可问题是一路打到叶尔羌,沿途的重要关隘、据点哪个你敢不守?就不怕分分钟被人家截断后路?这么东分出去几十、西撒出去几百,等到了叶尔羌城下,他还能剩下几个人?

于是兆惠赶紧给弘历发信息——要么赶紧给我增兵,要么就别逼我去叶尔羌,二选一,陛下你选哪个?

弘历秒回:再哔哔,信不信朕立马取了你的狗头?

这下兆惠彻底被逼到墙角了。上回遇到类似的局面,他就直接上头,带上仨瓜俩枣就去跟十几倍于己的敌军玩命,然后惨遭被围。

那么这回呢?

04古之名将,其实大多是一招鲜吃遍天。而且虽然用的都是老套路,但一般人就是破不了。

像白起用兵喜欢一力降十会,韩信则擅于造势和借势,李靖最喜欢玩正奇相合,徐达总搞避实击虚……相对而言,难说算不算名将的兆惠也有着自己鲜明且永远不变的作战风格,而且就一个字,那就是莽。

大表弟你不是逼我拿下叶尔羌吗?那行,我就冲着叶尔羌去,什么后路什么粮道都不管了,就是一股脑的冲。一直冲到叶尔羌,除了打发副都统爱隆阿带800人前出防御喀什噶尔(今新疆喀什)方向可能来援的大和卓叛军,剩下的统统给我去攻城。

但叶尔羌城外有条河拦住了去路,那就过河。谁知前锋400人刚过去,桥就断了,与此同时城内黑压压的涌出无数叛军,足有近两万人,打定主意就是要吃掉河岸这头那股孤立的清军。

面对好几十倍的敌军,兆惠再莽也莽不过人家,只有先撤回去再说。但撤退,也不能随便撤,而必须是有兆惠特色的撤退。

具体说,就是大头兵先跑,军官断后,而兆惠这个主将当然要顶在最后边。面对无数倍于己且已疯狂的叛军,兆惠战至“马再踣,面及胫皆伤”(《清史稿·卷三百十三·列传一百》),就是死了两匹战马,甲胄未能完全覆盖的面部和腿部伤痕累累,总兵高天喜、鄂实、三格、特通额等皆战死。

要知道这一战清军总共阵亡才一百出头,中高级军官就躺下一片。这么高的官兵战损比,在历代战争中都是极其罕见的。而正是这种军官冲锋在前、撤退在后的带头示范作用,极大的鼓舞了清军的士气,也是他们在此后极端困难的情况下仍能坚持顽强作战的一个重要原因。

但这一战最大的恶果就是霍集占发现了清军的致命缺陷,那就是兵力不足。如果两军当面锣对面鼓的野战,霍集占哪怕有十倍的兵力优势也没有必胜的把握。可我要是不战呢?就围着你、耗着你,你远道而来,粮弹两缺,又有西域严酷的寒冬充当我方援兵,打不死你还饿不死、冻不死你?

于是就有了黑水营之围。

当然,对被包围这码事,兆惠驾轻就熟,那是相当的习惯。可问题是弘历受不了啊!三千多人被围,就算全军覆没了,对哪朝哪代都不算啥大事,唯独清朝不行。因为满洲人最大的弱点,就是人口太少——刚入关那会儿,所有的八旗丁壮加一块才五万出头。雍正年间的和通泊之战清军战死六千多人,就让半个北京城家家戴孝、户户招幡,平准之战被活生生的延后了二十年不止。此刻被围黑水营的清军,不但都是满八旗的精锐,而且包括了大量的满洲贵胄王公子弟。比如我们都很熟悉的后来在缅甸战役中壮烈殉国的富察·明瑞,以及在第二次金川战役中慨然赴死的富察·明仁,这两位乾隆朝中期的清军悍将,此时还是新兵蛋子,正跟着兆惠镀金练级呢,也被围在黑水营里冻得直哆嗦呢。

可以说黑水营要是完了,就等于折掉了清军未来二十年最宝贵的一批军官种子。这样的损失,弘历是无论如何也不容忍的。

所以他发了疯似的调动一切资源,包括远在三千里之外的成衮扎布(当时驻扎在今吉尔吉斯的伊塞克湖)甚至是更远的陕甘总督黄廷桂——都别搁那猫冬了,赶紧给朕去救人!

其实弘历的病急乱投医纯属多余,因为兆惠在黑水营的日子过得其实并不赖。毕竟霍集占不敢打,只敢围,而清军士气不低,粮草也不怎么缺,东北那旮旯跑出来的满洲人也挺抗冻,就是比较缺弹药,逼得兆惠下令士兵从树干上抠铅弹用。

所以等千里驰援、一路风霜把自己弄得人不人鬼不鬼的援兵终于跑到黑水营时,才惊讶的发现据说早就饿成鬼的兆惠部,不但一个个活蹦乱跳,还神完气足的主动出击,与援军里应外合把霍集占打得大溃而去。

所以所谓的黑水营之围,其实也就是那么回事。

05黑水营之围解除,养了一冬膘的兆惠又开始莽,而且一莽到底,直至拿下了喀什噶尔,回部叛军彻底覆灭。

以上,就是兆惠戎马生涯的全部——打了两仗,被围了两回,然后就夺回了190万平方公里的土地,获得了皇帝小表弟亲自出城为其牵马的殊荣。

近300年后,还收到了“中国反疆独第一人”的荣誉称号(《人民日报》2008.8.11)。

当然,围绕在他身上的争议也是从来不缺的,比如到底吃没吃人的问题

这码事在史料上是有出处的:

“迫岁暮,围合已三月,军中粮渐尽,士卒煮鞍革,甚或掠回民以食。”(《清史稿·卷三百十三·列传一百》)

就是说黑水营被围那会儿,清军一度要断粮,不得不跑出去抓捕牧民回来吃掉,这就是“兆惠食人”这种说法最主要的出处。

不过熟悉历史的朋友都知道,《清史稿》这部书受时代局限,编纂得非常仓促,内容过于粗陋。同时存在体例不一、繁简失当以及大量史实错误等严重问题,尤其是编纂者的立场本身就挺歪,所以并不被视为正史,只具有参考价值。

就拿上述引用的“兆惠食人”情节来说,《清史稿》是引用了《啸亭杂录》中的记载。而《啸亭杂录》是第三代礼亲王爱新觉罗·昭梿写的,问题是昭梿主要活跃在嘉庆年间,又不是亲历者,他咋知道这码事的?答案也是抄的,而且是全盘照抄了赵翼的《檐曝杂记》。

“原版”的记录更加惊悚,以至于我都不敢翻译,免得吓坏小朋友:

“惟拒守既久,粮日乏,仅瘦驼羸马亦将尽。各兵每乘间出掠回人充食。或有夫妇同掠至者,杀其夫,即令妻煑之,夜则荐枕席。明日夫肉尽,又杀此妇以食。被杀者皆默然无声,听烹割而已。”(《檐曝杂记·卷一·黑水营之围》)

话说赵翼可是兆惠的同代人,后者在黑水营“食人”的时候,前者在北京任职内阁中书、军机处行走,能接触到第一手资料和大量的机密,所以他所记载的这件事似乎就足够保真了?

赵翼是清朝最重要的历史学家之一,与钱大昕、王鸣盛并称为考据学派三大家。其最重要的史学著作《廿二史札记》,与《廿二史考异》、《十七史商榷》并称为乾嘉朝三大史学名著,堪称是朴学时代创造性思维的代表性著作。

但赵翼除了长于史学,同时也是著名的文学家和诗人,比如我们当年都学过的“江山代有才人出,各领风骚数百年”就是出自他的笔下。所以他的著作中,除了考据严谨的史学专著,也不乏一些充满想象、趣味的文艺作品。而那部《檐曝杂记》恰巧就是在赵翼在晚年时,为其一生零散杂记文字所作的汇辑,记录了他做官以及周游各地的见闻和轶事,涉及政务军机、宫廷秘事、官场奇闻、乡俗趣事等各个方面。简单说,就是赵翼亲历或道听途说来的一些他觉得有意思的事情,但不保真。要是考据得扎实无误,还不早写进《廿二史札记》里去了?

至于这段记载是咋来的,据说是赵翼在衙门当差时,遇到个参加过黑水营之战的老兵,听他说的。

如果此说为真,其实也可以理解。毕竟在前线经历过生死的,下来谁不爱吹个牛批……

事实上可能赵翼也觉得把这件事写进书里不够严谨,于是赶紧找补。就在那段食人的文字之后,他又提供了与前文大相径庭的另一种说法:

“会除夕,明公瑞、常公钧等皆至其帐聚语,屈指军粮,过十日皆鬼箓矣。”(引用同上)

也就是说在乾隆二十四年(1759年)除夕那天,黑水营还剩下10天的军粮。而到了正月初九,即清军即将断粮的前一天,援军就神奇的赶到了,然后双方里应外合,大败霍集占。

这意味着从头到尾兆惠他们就没断过粮,犯得上吃人吗?

话说在时刻面临生死之危的血战、恶战中,人一旦上头,确实啥事都干得出来,吃个人啥的真不是啥稀罕事,古今中外都不鲜见。没看岳武穆还慨言“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”吗?而且耿恭还确实把这个“嘴炮”给落实了,但那又咋样?人家照样青史流芳。

所以能令今人大惊小怪的事,在当事人的时代,很可能都不叫事,也不能因此就非得强求人家认同我们的伦理观、道德观。

但黑水营显然没打到那个份上,谁也没那么上头。所以除非饿急眼了,谁闲的没事愿意吃同类的肉?

更何况清军大概率并未断粮。就算有断粮之虞,也犯不上干那么极端的事。因为霍集占徒有兵力优势却不敢进攻,兆惠虽兵少却战力强横,说实话要强行突围的话,霍集占未必拦得住。

但他为啥不跑?因为兆惠不怕霍集占,却怕小表弟啊!人家雅尔哈善都拿下库车了,就因为没抓住霍集占结果被摘了狗头。现在皇帝陛下都降低难度了,只让你攻下叶尔羌,结果你没做到不说,还自作主张跑了——请问你兆惠有几颗狗头够砍的?

一个不敢打,一个不敢跑,这才有了黑水营之围。事实上清军真要是缺粮缺到了要吃人的地步,兆惠不敢跑也早跑了,为啥?记得和通泊之战不?主帅傅尔丹确实有指挥失误,但更关键的责任还在于胤禛的战前部署过于轻敌,导致清军兵力不足。这点胤禛也认,但他非要想方设法弄死傅尔丹的更重要的原因,则是败就败了,你咋不跑呢?尤其是博克托岭突围后,这厮不往科布多撤,偏在和通泊立营,导致清军再度陷入重围,才让六千八旗精锐损失殆尽。

有了这个教训,要是清军真有断粮之虞,兆惠早跑了,还犯得上吃人?

06“车轮放平”的典故,跟这个也差不多。

清军远征伊犁之前,弘历确实下达过“必须悉行歼灭,不得更留余孽”(《清高宗实录·卷五百二十三》)的死命令,而这也是可以理解的。

且不说当初噶尔丹确实危及到了清朝的统治,就是清准恶战70多年,让大清前后伤亡达十余万人、糜饷上亿两,这个仇就已经结得无法开解了。尤其是准噶尔人信誉极差,叛降不定——每次败了都光速投降,等舔舐好伤口立马就反,反复如此,让弘历如何信任他们?

不如杀光,一了百了。

而在清军平叛阿睦尔撒纳之后,确实存在杀戮平民的问题,前文提到过的《啸亭杂录》中曾用“殄灭无遗”来描述当时的惨状。但这同样没什么新鲜的——但凡游牧/渔猎民族征服了敌对部落之后,女人和孩子作为稀缺和优质资源当然要掠走,老弱作为累赘通常无视任其自生自灭,而青壮年男子作为现实的危险,则例行要“先杀为敬”。那具体怎么判断什么是青壮呢?草原通行的做法以勒勒车的车轮(大约1.5米高)为标准,高过车轮的一律算青壮,肯定一个不留。

不光是满洲人这么干过,被他们拿车轮比量身高和命运的蒙古人以前干得更欢。当然在之前女真、契丹、突厥、鲜卑、匈奴什么的一个不落,都这么干过,也算是一种草原“传统文化”了。

作为西征主将之一的兆惠,应该也没少跟车轮打过交道。但所谓“车轮放平”,我找了大半天的资料,地摊野史倒是找到了一大堆,但靠谱和经得起推敲的半个欠奉。若非我才疏学浅,应该就是以讹传讹了。

事实上综合各方史料的数据,清军在准噶尔部全面投降后又屠戮了大概一万人左右,基本都是噶尔丹所属的绰罗斯家族、各准噶尔王公部族以及其嫡系军队,说冤死、无辜的其实并不多。但准噶尔确实从此后就从部族变成了地名,那么其残余的数量可能高达几十万的人口跑哪去了?

其实这根本就不是个问题。

匈奴人当塞北霸主时,高峰时人口超过二百万。可等到鲜卑人霸占了这块土地以后,我们几乎就再也找不到一个匈奴人了。难道他们都被汉军杀光了或是迁走了?其实都没有,大多数原来的匈奴人还继续生活在那儿,只不过改叫鲜卑人了而已。

其实草原上一直都是这样,大多数部落和人口其实根本说不清自己的血源、族属和传承,反正就是谁拳头最大就跟谁混、当谁的人,对他们来说都无所谓。

就像准噶尔人,原本属于卫拉特蒙古四部之一,在明朝时又被称为瓦剌,元朝时则叫斡亦剌,再往前推曾与铁木真、王罕争夺过蒙古正统,只不过被打服归附了而已。再再往前推,甚至很难说他们算蒙古人——唐朝时在漠北一带游牧,辽金时甚至一度跑到了遥远的叶尼塞河上游,期间与不同种族、人种的部落交战、联盟以及联姻,血缘早就混淆得连他们自己都说不清楚了。

所以清朝的蒙古三部,漠南(今内蒙)是正统谁都无话可说,漠北的喀尔喀(今外蒙)在漠南眼里就是野人,漠西的卫拉特(以准噶尔部为主)更是野人中的野人。

要是满洲人真把准噶尔人“悉行歼灭,不得更留余孽”,那么最高兴的不是别人,恰恰是貌似他们亲戚的其他各部蒙古人。

但弘历并没有这么做,而是采取了以往中原王朝普遍的做法,即收编、打散和迁移。

像平准之战中最著名的“战斗英雄”、让弘历亲自为其作歌的那位阿玉锡,就是如假包换的准噶尔人。事实上当时与阿玉锡一起突袭保格登山,创造了以24人俘虏6500余准噶尔人,其中包括台吉(王子)20人、宰桑(领主)4人这一战争奇迹的那个“特战小队”,统统都是如假包换的准噶尔勇士。

兆惠还能把他们都砍了?

按照《清高宗实录》的记载,因为攻缅之役屡受挫折,弘历一度觉得是因为兵不行。所以他从全国各地搜罗“特种兵”往前线送,其中就包括两千索伦兵、一千锡伯兵以及一千卫拉特骑兵。

事实上只要降得早,或者足够精锐且不那么死硬的准噶尔人,基本都被清军收编了。至于死硬的,倒是差不多都“车轮放平”了。剩下那些既不精锐立场也很难说是啥样的,大半都被打发去了漠北或漠南——毕竟蒙古人也出人出力帮你平准,怎么也得意思一下,就发过去些俘虏给人家当奴婢吧。

当然大头还是要送往内地以及东北,毕竟那么多皇庄也需要奴才干活啊。

前文提到过的兆惠被围黑水营时弘历到处搬救兵,找到的那个成衮扎布就是个喀尔喀蒙古王公。他随清军一起西征准噶尔,战后获得了大把的“战利品”,这回弘历就告诉他好东西不是那么好拿的,赶紧把“所获之达什达瓦所属厄鲁特丁壮”再吐出去,统统都去黑水营救人。

准噶尔就是这么变成个地名的。就像“兆惠食人”一样,真正的历史其实没那么多惊险刺激和耸人听闻,大多平淡无奇。

就是这样。

八旗还是能打!是贵族该有的样子!

废话太多了

作者文笔不错,应该是专业的,但是很多文章夹带私货,虽然没有直接说假话,那也是有选择的说真相,所以就更能迷惑人心。

把人喻狗是夸是骂