我永远记得2008年那个燥热的夏天,邻居王叔把晾衣架掰成"八爪鱼"形状架在房顶,整个家属院的大人孩子挤在他家看奥运开幕式的场景。那时的电视信号像捉迷藏的孩子,需要不断调整铁丝的角度才能抓住飘忽的电磁波。

十七年后的今天,当我在B站看到00后用回形针插进电视接口就能收看16个频道时,忽然意识到:我们与电视信号的羁绊,始终绕不开那根倔强的金属丝。

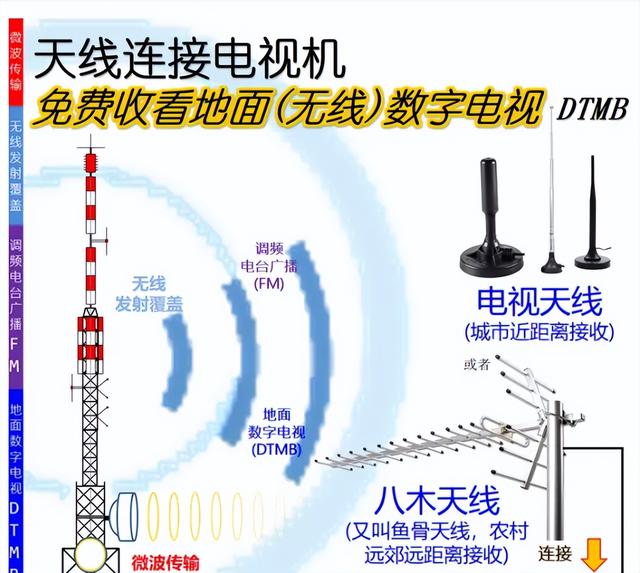

这根看似魔幻的铁丝,实则链接着一个覆盖12亿人的超级工程——DTMB地面数字电视系统。这个由我国自主研发的技术标准,就像数字时代的长城,默默守护着每个家庭的信息权。

电磁波里的民生工程:自2006年成为国家标准以来,全国已建成超过3000个发射台站,即使在青藏高原的牧民帐篷里,也能用铁皮罐头接收到央视节目。

移动中的奇迹:采用COFDM调制技术,就算在时速120公里的高铁上,画面依然稳定如初。这背后是每年数十亿元的财政投入。

在四川南充,张大妈用晾衣架收到了3个模糊频道;而在济南某小区,工程师用同款方法能收看16套高清节目。这种参差不齐的接收体验,暴露了DTMB系统设计的深层矛盾:它既是应对自然灾害的应急广播网(汶川地震期间唯一正常运作的传媒系统),又是与商业付费电视博弈的筹码。

为什么这项惠及全民的技术始终低调?在与广电系统工程师深度对谈后,我发现了三个"不可言说"。

雷电风险:裸露的铁丝可能引雷入户,2025年成都某小区就发生过DIY天线引发的电气火灾。

设备杀手:非专业操作可能烧毁电视机高频头,家电维修师傅杜师傅每月要处理5起类似案例。

当三大运营商IPTV用户突破3.8亿,传统有线电视用户却从2.6亿锐减至7600万。DTMB的免费属性,正在动摇这个万亿级市场的根基。某省级广电负责人私下透露:"我们既要完成公共文化服务考核指标,又要保证商业收入不下滑。"

90后产品经理李昊的遭遇颇具代表性:他给父母买了带DTMB功能的智能电视,但老人始终找不到信号源入口。"现在的电视菜单比智能手机还复杂",这个细节暴露出技术普惠中的最后一公里难题。

要解开这个死结,或许需要回归技术的本质——不是冷硬的参数指标,而是承载人文关怀的载体。在东京秋叶原,便利店出售的"防灾应急天线"包装上印着卡通教学漫画。这种将公共服务产品化的思路,让技术有了温度。

适老化改造:2025年起新款电视强制开启"极简模式",DTMB信号搜索按钮被设置在首页。

社区服务站:成都试点"电视义诊"服务,志愿者上门调试天线的同时普及防诈知识。

当我站在深圳平安大厦顶层,看着工程师们调试新一代5G广播系统时,突然理解了这种沉默:真正的技术关怀,从来不需要锣鼓喧天的宣传。就像无线信号无声地穿越钢筋水泥,把《新闻联播》送进城中村的出租屋,把春晚带到边疆哨所,这才是中国工程师写给十四亿人的情书。

此刻我书房的窗台上,正摆着父亲传给我的八木天线。这个锈迹斑斑的老物件,见证着从模拟信号到数字时代的变迁。当00后同事惊叹于用铁丝收看电视的"黑科技"时,我总会笑着指指窗外:

"看见那些藏在楼顶的白色小方盒了吗?那是国家给我们每个人的信号礼物,只是这次,包装盒换成了看不见的电磁波。"

有鸟用,广州查了一下只有两三个基站,并且只有十多个台[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

现在有专用天线,还有天线防雷器,甚至有远程天线。都不太贵,比铁丝好用多了。本来就是配套的。网上直接购买几好。虽说本地广电总会给加密几套节目,但是免费的也是有十几个台的。记住,买DTMD天线,

几十块钱的卫星锅不香吗?能收63个台。

因为这样的信号很多地方没有的

连地面波的接收缺陷都不懂。

收不到央5,地方台综合频道也收不到,作为体育迷的我不会选择

反正我本地不管怎样调,还是收不到地面波信号!反过来说,地面波发射台同有线电视台,同属一个单位,如果都用地面波信号,有线电视台就执笠了!

用的电视直播软件,就连县级电视台都能看!

有些不多有些地儿有一套,但只是开心尝试玩乐试试就好,家里多了或者另一个去试试而己,求开心

一直都有的,只不过没人关心,当年有线电视大规模改造的时候,都告诉过你们。那个是模拟信号。只不过能收看到的台不多。这些年不是都鼓吹电视无用论嘛!所以都不知道了

用铁丝能收到的所谓的数字信号和光纤传输的数字信号的区别就像VCD和蓝光DVD的区别

雪藏你妹啊,自己自问多久没看过电视了,这玩意十几年前就开始有了,你有关注过?

怀念《电视家》,现在什么都要收费

没地面波的地区情何以堪

免费的不宣传

卖电视时都是插个铁丝试机

这文章的作者恐怕不知道电视塔是干什么的吧[抠鼻]

能收到信号,节目也免费,就是要接码得用它们卖的盒子,238一个。

哪有那么多频道?吉林省一套节目都收不到,。

有的城市不准居民私装天线,没有天线看不了免费电视。钱能决定一切吗?不能,但为了钱有些人什么事都敢干。

几个中央台和本地市台有什么看的?

是资本的力量,还是某些人黑了心肠

难道现在还有人看电视吗?