1943年11月,德黑兰会议的会议室里,弥漫着雪茄的烟雾。英国首相温斯顿·丘吉尔、美国总统富兰克林·罗斯福以及苏联领导人约瑟夫·斯大林聚集一处,一同商讨战后欧洲的相关事务。其中一个核心议题,便是波兰的未来:它的边界,究竟将如何去划定呢?丘吉尔提出一个大胆的计划,——将波兰的东部边界沿柯松线划定,这也就意味着,波兰会失去大概 180,000平方公里的东部领土,那些土地将会归属于苏联。作为补偿,波兰将从德国获得,西部地区,包括西里西亚以及波美拉尼亚。这一提议引发了激烈的争论:丘吉尔以波兰的土地去换取苏联的支持,这究竟是一种无奈之下的妥协呢,还是出于冷酷心态的背叛呢?

当时二战正处于关键阶段。苏联红军在东线稳步推进,而德国的抵抗,却越发强硬起来。丘吉尔需得确保,苏联持续地与盟军展开合作,尤其要大力支持那位于西线的诺曼底登陆行动。研究表明,这一交易,不仅是军事策略的产物,也反映了大国之间的地缘政治博弈。苏联领导人斯大林,要求将波兰东部纳入其控制范围,以此作为对抗未来德国侵略的缓冲区。而丘吉尔则希望,通过这一让步,换取苏联在其他战线上的支持,比如地中海地区的稳定。

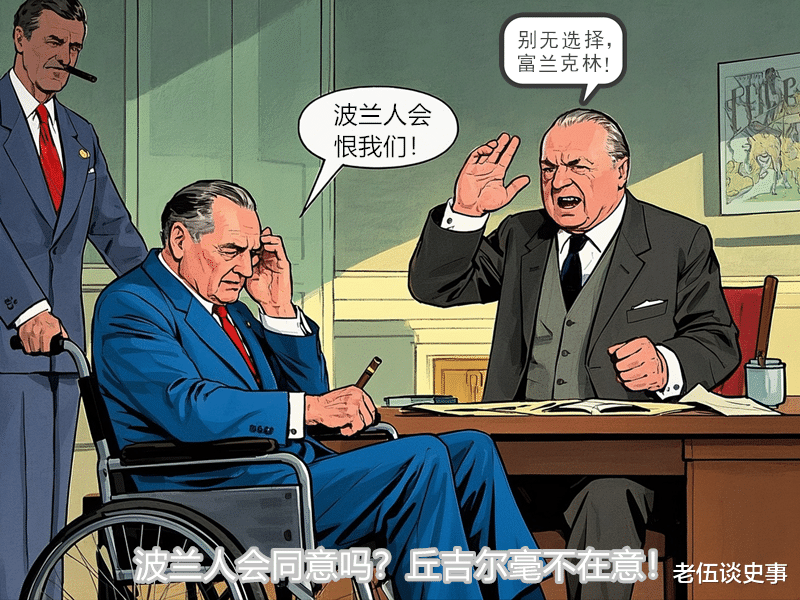

会议期间,罗斯福表达了对波兰人民反应的担忧。他的声音,低沉且沉稳反映出对于美国国内波兰裔选民意见的那种关切与重视。丘吉尔则挥手回应,认为波兰流亡政府别无选择,必须接受这一安排。这个时候,在伦敦波兰流亡政府领导人斯坦尼斯瓦夫·米科瓦伊奇克愤怒地抗议,称这是对波兰利益的背叛。这一反应,在波兰国内引发了广泛的不满,许多人将此,视为继18世纪三次瓜分之后的“第四次瓜分”。波兰人被迫,向西迁移,失去了像利沃夫这般的文化中心,不过却获得了德国的工业区。

要留意的是,斯大林对于波罗的海三国的掌控诉求,并非德黑兰会议提出来的全新决定,而是苏联从战争一开始就,一直秉持着的立场。在1939年的《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》里早就给苏联吞并波罗的海三国,埋下了祸根。从这方面来讲,波兰边界的调整,仅仅是更大规模战略安排中的一部分,并非一时的权宜之计。

战后波兰的边界确实按照德黑兰的初步协议在1945年的雅尔塔和波茨坦会议上得以确认。波兰失去了约180,000平方公里的东部领土,这一面积约占战前波兰领土的46%。作为补偿,波兰获得了德国西部的地区,大概有100,000平方公里,其间包含着那西里西亚的工业区。这一变化不仅改变了波兰的地理面貌,也为冷战时期的欧洲分裂奠定了基础。铁幕降临,这使波兰处于东西方对抗的前沿位置,充分展现了大国之间的博弈对小国命运所产生的极为深远的影响。

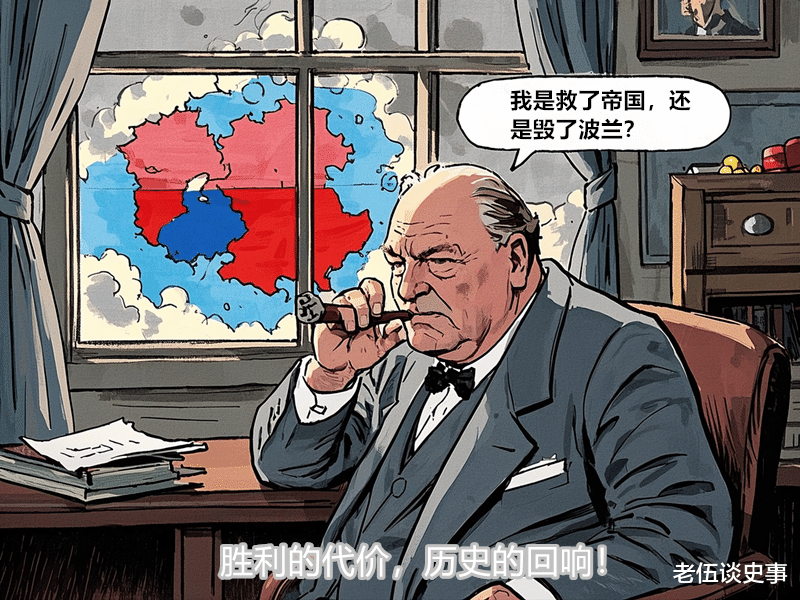

这一事件的独到之处在于,它较为明显地揭示了在战时外交当中,那种权衡以及妥协所呈现出来的复杂性。丘吉尔的决定,看似维护了盟军的团结,不过也牺牲了波兰的主权,从而引发了道德与政治上的持久争议。从另一方面来讲,这一交易,不但影响了波兰,还为之后的欧洲地缘政治格局给予了历史借鉴。比如乌克兰当前的边境危机,能够追溯至这种大国博弈的逻辑:小国的命运,往往被夹在超级大国的战略利益之间。

总的来说,波兰西移,这不仅是二战结束时的一种注脚,与此同时也是冷战开端的一支序曲。它时刻提醒着我们,历史的进程一般是由权力的均衡所决定的,不过小国家的声音在这一进程当中,常常会被置于边缘地位。这一教训在如今的世界里,依旧有着极为深刻的启示。

参考资料:

丘吉尔《第二次世界大战回忆录》第五卷

加德纳《冷战外交分析》

马斯尼《通往冷战之路》

帕特森《冷战的形成》

斯奈德《黑土大屠杀史》

🗒️本人承诺:图片素材全部来源于真实素材的原创,所有图片素材及文章都是真实的

🗒️本文基于历史档案与研究资料撰写,旨在客观分析历史事件,其中个人观点仅供参考,与平台无关

有不得已的苦衷