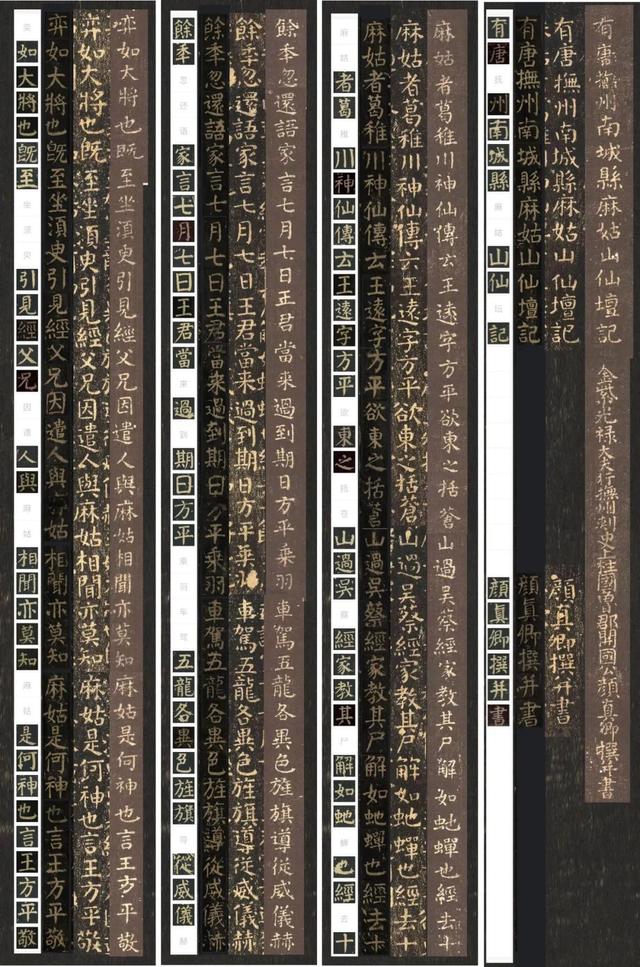

图:麻姑源流简图

世传《麻姑》有三种,除前文所考察的“大字本”为《家庙》的集字外,有一种极小蝇头小楷本,传为“南城体系”,世称“小字本”。又南宋刻《忠义堂帖》(1215)中有一种小字本,其字略大,世称“中字本。实际也是小楷。麻姑山位于南城县,于唐代属抚州,宋代属建昌军,今独称小字本为南城本其实不妥。三本之间的关系究竟如何,从来众说纷纭,究竟哪本早出,颜真卿是否曾经写有一种《麻姑》,本文将展开讨论,明以后刻本脉络他日若有闲暇,当另行讨论。

一、三本同源考

从文本角度来看,三本除了颜真卿结衔不同外,只有一处异文,即“心中念言”中字本作“心中所言”,其余文字中部分错字和全部语法错误三本一致,可见其文本同源,而这个源头显然是晚于颜真卿的。

1. 《麻姑》篡改《神仙传》:

《麻姑》一文讲述麻姑的事迹,选择删改式引用葛洪《神仙传》,从二者文本对比来看,《麻姑》有明显的文本错误,这些文本错误可以说是故意为之的,但有些显得言语不通畅。数处异文有贬低王远而提高麻姑的嫌疑,原本麻姑在《神仙传》中是列于王远的词条中,王远的地位是高于麻姑的,而在《麻姑坛记》中则显得麻姑神秘而位高。以颜真卿之风节,称颂他人时,或许会用春秋笔法,但绝不会妄改前人文字,杜撰情节。因而爽斋认为,《麻姑山仙坛记》从文本到书法,均属于宋人委托。文本对比:

(1) 麻姑给王远的回信:

《神仙传》:

麻姑再拜,比不相见忽已五百余年。

大意:至上崇高的敬意,我们已经五百年没见过了。

尊卑有序,脩敬无阶。

大意:您是尊长,我是小辈儿。

思念烦信,承来在彼。

大意:本来想念您的很,承蒙召唤我过去。

登当倾倒,而先被记。

大意:本应登门请安,反而被您先惦记了。

当案行蓬莱,今便暂往,如是当还。

大意:我本来要去蓬莱的,既然如此,我还是先回来吧。

还便亲觐,愿未即去。

大意:回来就马上来见您,希望您还没有走。

《麻姑坛》:

麻姑再拜,不见忽已五百余年。尊卑有序,修敬无阶。

思念久烦信承在彼登山颠倒,

这十二个字无论如何断句都不通顺,四字短语是六朝时书信习惯,《神仙传》更为合理。之所以修改,是隐藏麻姑应召改变行程的情节。

而先被记,当按行蓬莱,今便暂往,如是便还,还即亲观,愿不即去。

(2) 其他篡改

以下四处篡改,明显是有目的的抬高麻姑身份。

《神仙传》:因遣人召麻姑相问

《麻姑坛》:因遣人与麻姑相闻

《神仙传》:来时亦先闻人马声。

《麻姑坛》:来时不先闻人马声。

《神仙传》:拜见方平

《麻姑坛》:得见方平

《神仙传》:召进行厨

《麻姑坛》:各进行厨

2. 三本共同的错字/怪字:

腰作要、痒作蛘、爬作杷、鐘作鍾,虎从几、处几部外露

前四个字从文字学角度属于错别字,前者为《神仙传》用字,后者为《麻姑》用字,前三个字与《神仙传》(四库全书本,希望能有早本再作校对)用字不同,可见不是引文的错误,而是《麻姑》自身的错误,可证三本同源。

3. 三本共同的语法错误:

其文曰“有人持鞭者”,正确应为“有人持鞭”或“有持鞭者”,这是非常浅显的语法错误,三本一致,可证同源。

4. 文本仿写对象

朱关田先生提到,颜真卿任抚州刺史期间,还写有两个神仙事迹的碑铭,一曰《魏华存碑》(《晋紫虚元君领上真司命南岳夫人魏夫人仙坛碑铭》,一曰《花姑碑》(《抚州临川县井山华姑仙坛碑铭》),这两碑都是典型的唐代碑铭体,前序后铭,于两位神仙人物事迹考证极详,汇各种记载在一起。而《麻姑》一记则于麻姑事迹只引《神仙传》,且几乎是抄袭式引用,共计506字,占全篇的56%,其后又无铭文。

此二碑转述历史中的神迹,大有神话色彩,而对于同时代的神仙事迹则没有太夸张的情节,《麻姑》中述玄宗时邓紫阳天神下凡的神迹,似是鲁公亲眼所见,太过荒诞,有似佞臣。

《麻姑》与《花姑碑》对比,二者文章结构相近,后段文字甚至也非常相似,当是以《花姑碑》仿写者。对比如下:

《花姑》:呜呼!麻姑得道于名山,南真升仙于龟原,华姑鹤翥于兹岭。

《麻姑》:于戏!麻姑发迹于兹岭,南真遗坛于龟源,花姑表异于井山。

《花姑》:何以仙气氤氲,若斯盛者?真卿幸因述职,亲睹厥猷,若默而不言,则来者奚述?乃为铭曰……

《麻姑》:非夫地气殊异,江山炳灵,则曷由纂懿流光,若斯之盛者矣。真卿幸承余烈,敢刻金石而志之。

二、大字本为祖本论

1. 中小字本的《家庙》的基因

大字本出于《家庙》集字,前文已充分论证,而中字小字二本,也有几个字具有典型的《家庙》特征:

并:中字本两点作两短撇,高度疑似遗传自《家庙》;

云:“云”字凡两见,中字小字本都作第一点与横相挨的写法,颜真卿诸碑中只有《家庙》作如此写法,同期的《李玄靖》也不这么写。高度疑似遗传自《家庙》;

声:“耳”部提画低于竖画,高度疑似遗传自《家庙》;

已:“已”字凡两见,大字本集字时误以“己”为“已”,前者出钩而后者不出钩,中字小字都作出钩状,高度疑似遗传自《家庙》;

殿:右侧竖画与“又”部横画连接,是《家庙》中的巧合写法,小字本亦如是,高度疑似遗传自《家庙》;

举:下竖短小,疑是遗传自《家庙》;

余:两点左低右高,三本相同;

图:中小字本中疑似《家庙》基因的字

2. 小字中字同源考

在与大字本不同的写法中,小字本与中字本却有大量字(至少39字,占与大字不同字的58%)写法一致可见二者出自同一体系。如:真2、发、花、吴、色、亦2、米、冈、龟、花2、绝、男、谭、华、虚、光2、耀、岂、刻、愿、不7、瀑2、开、戏、从2、仪、起、达、麟。

《家庙》中可参考的字,三本相似率极高,只有少部分颜真卿特立独行的“正字”被中小字本改为通用写法。《家庙》中不可参考的字,前文指出大字本有很多错别字和奇怪字,这些字中/小字本中有很多是不错不怪的,可见不是大字本参考中小字本,而是中小字本改写了大字本中部分不合理字,如:承、世、真、吴、色、从2、仪、起。

3. 小字中字传承关系

既然小字与中字是同一体系,那二者是否有母子关系呢?考察二者间的差异,写法不同的共计40字,其中小字本与大字本一致的29字,占比72.5%,中字本与大字本一致的5字,占比12.5%,剩余6字三本各不相同,占比15%。可见小字本保留的大字本基因更多,更能体现小字体系的原貌。

中字同于大字:归、臾、乘、从、兹、发;

图:中字本出于大字本的字例

乘字撇捺两笔,唐人均做两点,独《麻姑》杜撰为撇捺,中麻姑继承之。

中字弯钩讹变:此5、能、皆3、背3、北3;

小字出于大字:殿、黎、益、拜、厨、擗、将、念、忘、旁、松、所、蒙、焉;

各不相同:既、解、世、望、紫、葬;

从三本的结字笔法来看,小字本与大字本更为接近,中字本已经完全自成一体,其中有15个不该出钩的字都被写作了竖弯钩,这是临写者的个人习惯。因此可见“心中所言”一处异文也是疏忽所致。鲁公的结衔也只是中字本妄补了。

鉴于小字本中又有很多丢失的大字本特征,却被中字本继承,可见今传小字本也不是小字体系的祖本,这些字为数不多,或许是底本模糊导致的讹变,总体上还能较好的反应祖本面目,以刻工而论,爽斋倾向于是明代刻本。

三、从著录角度看三本起源

北宋欧阳修(1007-1072)《集古录》谈及《麻姑》云:“小字《麻姑坛记》或云非鲁公书。鲁公喜书大字,余家所藏颜氏碑最多,未尝有小字者,惟《干禄字书》注最为小字。”可见当时已经流传有一种小字本,但以欧阳修之博揽,也未见过大字本《麻姑》,可见大字本名气不大,或许诞生未久。欧阳公述其所见小字本书法“道峻紧结、尤为精悍”,不像《干禄字书》那样“持重舒和而不局促”。但“笔画巨细皆有法,愈看愈佳,然后知非鲁公不能书也”。以书法水平而论,欧阳公所见本应当是小字本祖本。

北宋末赵明诚(1081-1129)《金石录》跋某“抚州”本《麻姑》(疑是大字),提到世传一本“字绝小”的“小麻姑”,疑似今小字本的祖本,赵氏转述黄庭坚(1045-1105)的话,说是庆历年间(1041-1048)一学佛者所书。从时间线上来看,庆历间所书是能够被欧阳修看到的,猜测就是小字本祖本源头,也是临写本。

南宋时《麻姑碑》在南城县仙都观,周必大记云“余见鲁公碑、鲁公塑像在祠堂中”,所见既云“碑”,可知当时南城县所立当是大字石刻。

南宋庆元六年(1201),南城县仙都观遭遇火灾,告老还乡的周必大住在附近的吉州,其题跋(《文忠集 卷四十九》)记载:“焚荡几尽,古杉星列,亦随飞烟。众碑皆断裂,杂瓦砾中,独公坛记岿然其旁……”同时楼钥《攻媿集》记载:“郡人祠公于仙都观中……庆元六年,观遭火灾,祠宇灰烬,巨石皆毁,大钟亦融液不可寻,而公之碑独俨然。”如此大火而不焚,可知大字本宋时是石刻,而非今传木刻本。而后郡人重建鲁公祠,增立《麻姑山赋》与楼钥之“记”,未闻有小字之石,可见小字本非“南城本”。

明代都穆《金薤琳琅》引元代吴澄语:“《麻姑碑》在吾乡,旧为雷所破,重刻至再,字体浸失其真。”吴澄家乡临川县,故都氏推断“则被焚者乃临川大字本”。实际上临川县与南城县相邻,同属抚州府,不过一百公里,吴澄所谓“吾乡”,未必指临川县,而是抚州府,朱关田先生据此推论大字本石刻焚毁于元代是可信的。今传世木刻本共计8种,不知其时代,世称“宋拓”,然无一本有可考的清代以前递藏经历。清代何绍基题跋谓其刻于“木壁”,去真相不远,疑是明清时所刻。

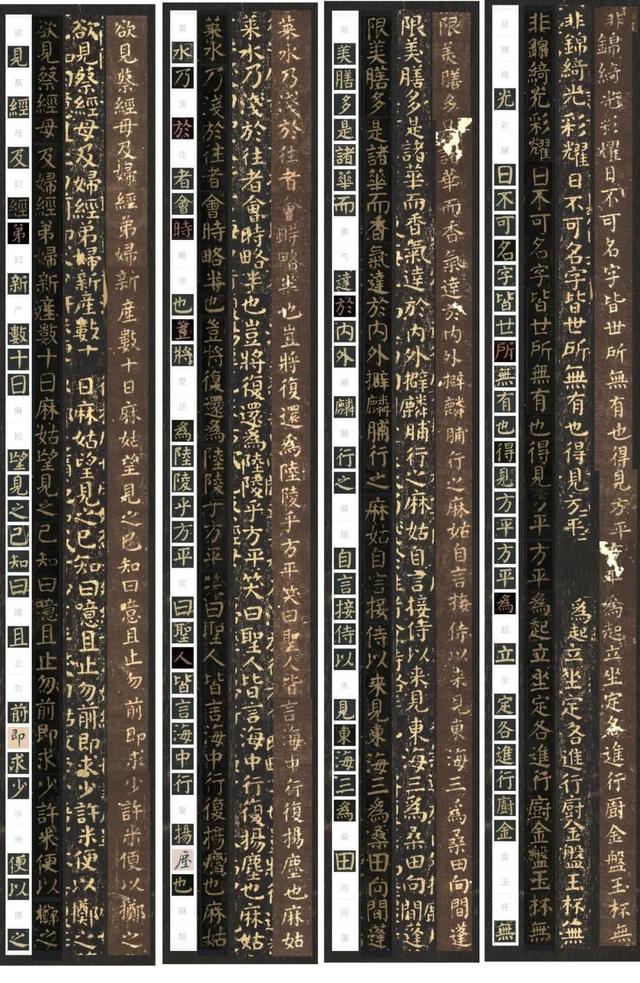

附图:《麻姑》四种对比图