电动汽车,无疑是近些年最热门的话题之一。从续航焦虑到充电难题,从电池技术到电机效率,每一个细节都牵动着消费者和行业的神经。而在这场电动化革命的浪潮中,一种名为碳化硅(SiC)的材料,正悄然改变着游戏规则,成为各大车企争相布局的焦点。你可能要问,碳化硅是什么?它凭什么能成为电动汽车的“新宠”?简单来说,它是一种可以显著提升电动汽车性能的关键材料,尤其是在电驱系统中,它能让车子跑得更远,充电更快。

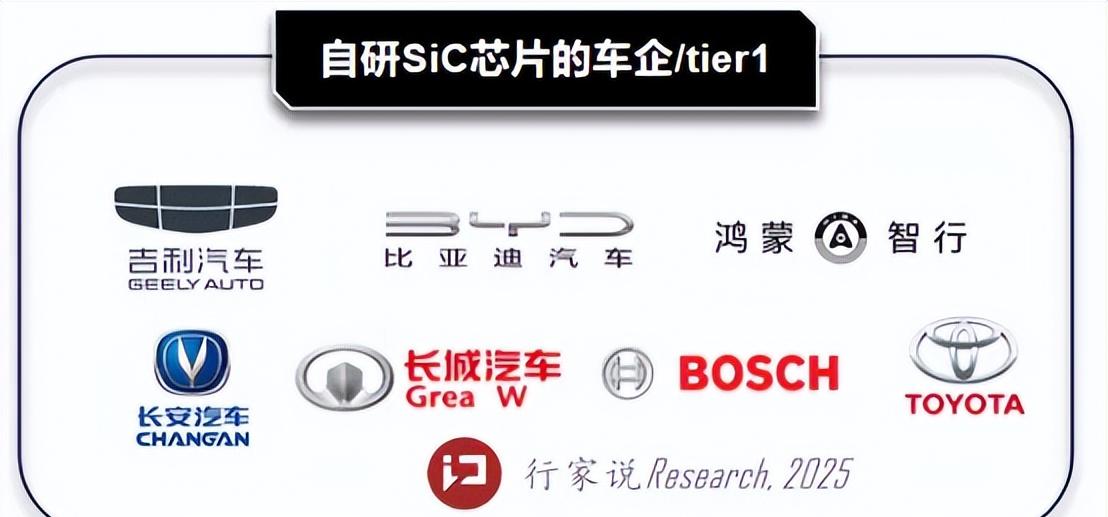

想象一下,未来的电动汽车不再需要几个小时的漫长充电,而是像加油一样,几分钟就能满血复活。这并非天方夜谭,正是碳化硅技术的潜力所在。它能使电动汽车的核心部件——电机控制器更加高效,减少能量损耗,从而提升续航里程和充电速度。比亚迪、长安等国内车企近期在碳化硅领域的动作频频,正预示着这一技术即将进入大规模应用阶段。

不过,碳化硅技术并非完美无缺,它也面临着成本高、技术门槛高等挑战。目前,碳化硅芯片主要有两大技术路线:平面栅和沟槽栅。平面栅技术相对成熟,成本较低,但性能提升空间有限;沟槽栅技术性能更优,但成本较高,技术难度更大。这就如同选择不同的出行方式,高铁速度快但价格高,普快速度慢但价格亲民。不同的车企,基于自身的技术实力和市场定位,选择了不同的技术路线。

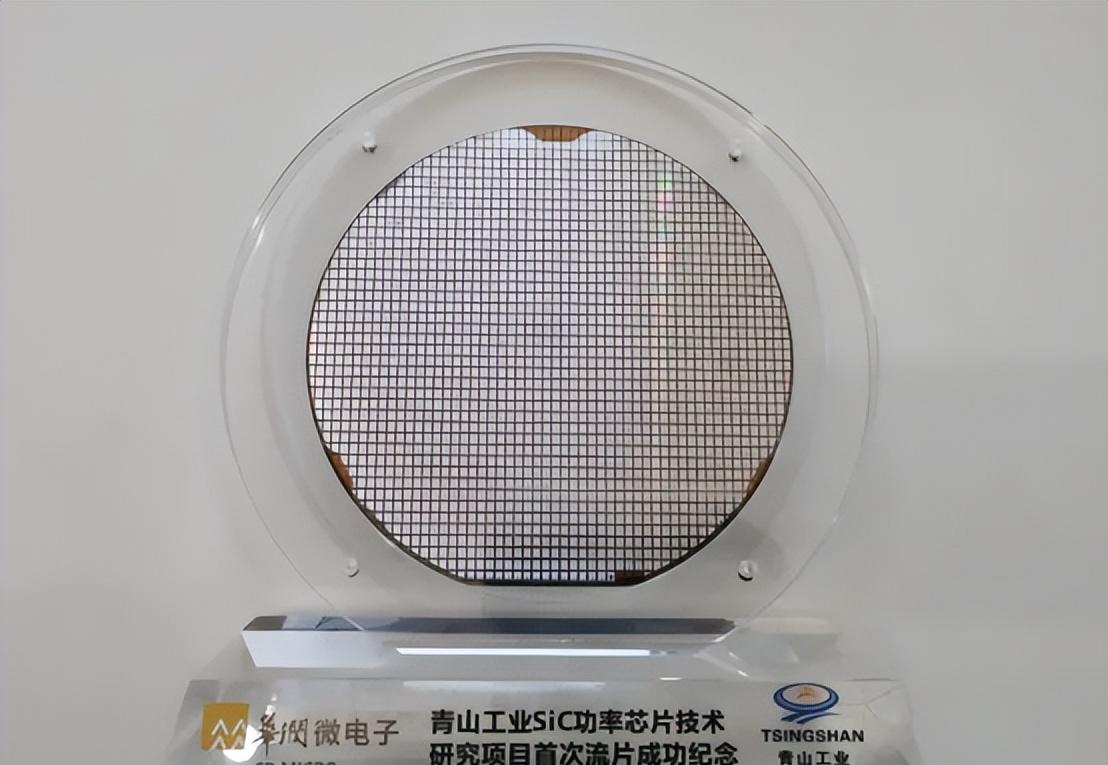

以比亚迪为例,他们近期宣布将研发1200V沟槽SiC MOSFET,这表明他们正在积极布局高端电动汽车市场。沟槽SiC MOSFET能够显著降低导通电阻,提升系统效率,这对于追求极致性能的高端车型来说至关重要。而长安汽车则选择与重庆大学合作研发SiC功率芯片,走的是产学研结合的道路。

除了国内车企,国际巨头如特斯拉、通用、丰田等也纷纷布局碳化硅技术。特斯拉在其Model 3等车型中已经开始使用碳化硅芯片,而其他车企也在积极跟进。这足以证明,碳化硅技术并非昙花一现的噱头,而是电动汽车未来发展的关键方向。

然而,技术路线之争远未结束。平面栅和沟槽栅技术各有优劣,短期内难以决出胜负。可以预见的是,在未来相当长一段时间内,两种技术将并存发展,共同推动碳化硅技术的进步。

那么,对于消费者来说,这意味着什么呢?这意味着更长续航、更快充电的电动汽车即将到来。随着碳化硅技术的不断成熟和成本的下降,搭载碳化硅芯片的电动汽车将不再是少数人的专属,而是成为更多消费者的选择。

当然,碳化硅技术并非电动汽车发展的唯一方向。电池技术、电机技术、充电技术等都在不断进步,共同推动着电动汽车产业的快速发展。但不可否认的是,碳化硅技术在提升电动汽车性能方面具有显著优势,它将成为未来电动汽车发展的重要推动力。

回到国内车企的布局,比亚迪、长安等企业的积极探索,不仅有助于提升自身产品的竞争力,更对整个国内碳化硅产业链的发展起到了重要的推动作用。这将有助于打破国外厂商的技术垄断,提升国内电动汽车产业的自主可控能力。

根据市场研究机构Yole Développement的数据,2021年全球SiC功率器件市场规模约为11亿美元,预计到2027年将达到63亿美元,年复合增长率高达34%。这表明,碳化硅市场正处于快速增长阶段,蕴藏着巨大的发展机遇。

在这样的背景下,国内车企的积极布局显得尤为重要。通过自主研发和产业链合作,国内车企有望在碳化硅领域取得突破,实现弯道超车。

当然,挑战依然存在。碳化硅技术的研发需要大量的资金和技术投入,国内企业在技术积累和人才储备方面仍与国际先进水平存在一定差距。此外,碳化硅产业链的完善也需要时间和努力。

但我们有理由相信,随着国内车企的不断努力和政府的积极支持,中国在碳化硅领域的技术实力将不断提升,最终在全球碳化硅市场上占据一席之地。

对于未来,我们可以大胆预测:搭载碳化硅芯片的电动汽车将成为市场主流,更长续航、更快充电将不再是梦想。而中国车企,将在这一变革中扮演越来越重要的角色。

站在历史的十字路口,我们正见证着电动汽车产业的巨变。碳化硅技术,如同夜空中的一颗明星,指引着电动汽车前进的方向。而中国车企,正以积极的姿态拥抱变革,迎接挑战,为中国电动汽车产业的崛起贡献力量。

最后,让我们再次回顾一下重点:碳化硅技术是提升电动汽车性能的关键,它能够显著提高续航里程和充电速度。平面栅和沟槽栅是目前碳化硅芯片的两大主要技术路线,各有优劣。国内外车企纷纷布局碳化硅技术,预示着这一技术即将进入大规模应用阶段。中国车企的积极探索,将有助于提升国内电动汽车产业的竞争力和自主可控能力。根据市场预测,未来几年碳化硅市场将保持快速增长,蕴藏着巨大的发展机遇。

在电动汽车的未来,碳化硅技术将扮演至关重要的角色。而中国车企,将在这场技术革命中发挥越来越重要的作用,推动中国电动汽车产业走向更加辉煌的未来。