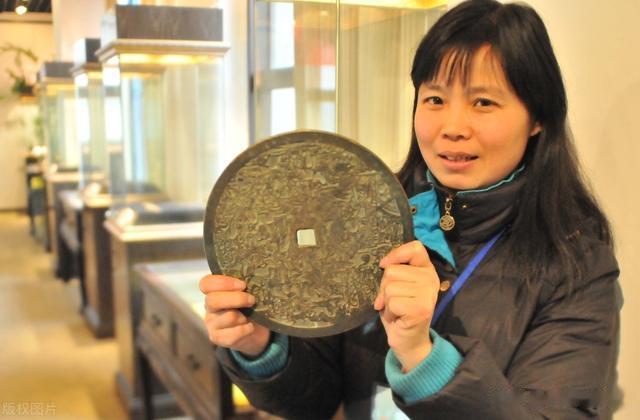

中国古代花钱,作为民俗钱币,承载着丰富的文化内涵,虽不流通,却在收藏界熠熠生辉。

种类丰富,各有千秋

种类丰富,各有千秋• 吉语钱:普通的清代吉语花钱,如“百福”花钱,美品价格可能在千元左右。

一些制作精美、寓意吉祥且年代较早或存世量稀少的吉语钱价格较高。如清代“吉星高照”手雕花钱极美品,曾拍出1058000元的高价。

• 镇库钱:镇库钱通常铸造精良,且不参与流通,存世量稀少,所以价格昂贵。例如清代“宝源局造”背“镇库”钱,曾以253万人民币的高价成交。

• 挂灯钱:一般来说,普通品相的清代挂灯钱价格可能在数千元。

如果是特殊版别、品相精美且带有宫廷风格的挂灯钱,价格可能会更高,一些保存较好的可能达到数万元甚至更高,像百福百寿挂灯花钱,字体品相好、包浆好的能值五六千。

• 祝寿钱:常见的清代祝寿花钱,如普通的“龟鹤齐寿”祝寿钱,美品价格可能在数千元。

如果是大型的、工艺精湛的祝寿钱,价格会更高,早期篆书大型“龟鹤齐寿”花钱极美品,成交价达126500元。

• 配饰钱:普通的配饰钱价格相对较为亲民,一些常见的小型配饰钱可能几百元就能买到。

但如果是材质优良、工艺精美的配饰钱,价格会有所上升,如一些金银质地的配饰钱,价格可能在数千元甚至更高。

• 春钱:普通品相的春钱价格可能在数千元,如民国风花雪月秘戏钱,2022年华夏拍卖成交价格9492元。

而一些年代久远、图案精美的春钱,价格会更高,如秘戏图背双龙对坐的春钱,2022年华夏拍卖成交价格31000元。

• 撒账钱:普通的撒账钱价格一般在数千元左右,如果是特殊版别、保存较好的,价格可能会有所上浮,但通常不会特别高,除非是一些极为罕见的品种。

• 八卦钱:常见的清代八卦钱,普通品相的价格可能在数千元。一些大型的、工艺精美的八卦钱,价格会更高,如“山鬼背老君八卦花钱”,参考价可达3万元。

真假辨别技巧

真假辨别技巧中国古代花钱辨别真假有多种技巧,以下是一些常见的方法及对应的造假手段:

看材质

• 技巧:古代花钱多采用青铜、黄铜等材质。真品材质经过长时间氧化,质地古朴,有自然的铜锈,锈色层次丰富,深入铜体,与钱体结合紧密,难以轻易去除。如用手触摸,能感受到自然的包浆,表面光滑温润。

• 造假手段及示例:造假者常使用新铜或劣质铜来仿造,为了伪装成古铜的样子,会通过化学方法快速生成铜锈。

例如,用酸性溶液浸泡新铜,使其表面生成一层薄薄的绿色锈斑,但这种锈色浮于表面,没有层次感,用针轻轻一挑就会脱落,且闻起来有刺鼻的化学药品味道。

观工艺

• 技巧:古代花钱采用传统铸造工艺,如范铸法等,文字和图案自然流畅,线条粗细均匀,边缘有手工打磨的痕迹,立体感强。即使是有磨损,也是自然的磨损,不会出现生硬的断裂或变形。

• 造假手段及示例:现代造假多使用机器压铸或翻砂工艺。机器压铸的花钱,字体和图案往往比较呆板,线条生硬,缺乏神韵,而且由于模具的限制,细节部分可能会模糊不清。

比如一些仿造的山鬼花钱,其背面的符文线条粗细不一,转折处过于生硬,与真品的自然流畅形成鲜明对比。

翻砂工艺制造的伪品,表面会有细小的砂粒痕迹,而且在一些细节部位,如文字的笔画、图案的边缘等,可能会出现粘连或残缺的现象。

听声音

• 技巧:轻轻敲击真品花钱,声音清脆悠长,这是因为古代青铜或黄铜的质地较为紧密,经过长时间的氧化和自然老化,内部结构稳定。

• 造假手段及示例:伪品由于材质和制作工艺的不同,敲击时声音往往沉闷短促。

例如,一些用现代合金材料制作的假花钱,其声音发闷,没有真品那种清脆悦耳的感觉,这是因为合金材料的密度和硬度与古代铜质不同,导致声音传导特性也不一样。

察形制

• 技巧:每种古代花钱都有其特定的形制和尺寸规范,真品的形制符合当时的铸造风格和工艺特点,尺寸也相对稳定。例如,镇库钱通常比普通花钱大很多,而且铸造工艺更加精良,钱文和图案更加庄重、规整。

• 造假手段及示例:造假者可能会随意改变花钱的形制和尺寸,或者对一些细节进行夸张处理。

比如,将普通的山鬼花钱尺寸放大或缩小,以冒充罕见的版别;或者对钱文的笔画进行修改,使其看起来更“奇特”,但这种修改往往不符合古代书法和铸造的规范,显得十分突兀。

比文字图案

• 技巧:真品花钱的文字书法优美,符合当时的书法风格,图案清晰,线条流畅,富有神韵。不同时期的花钱,其文字和图案都有各自的特点,这些特点是经过长期的历史演变形成的,具有一定的规律性。

• 造假手段及示例:伪品的文字和图案往往是临摹或复制真品,但很难达到真品的艺术水平。

例如,一些假的山鬼花钱,其文字可能会出现笔画粗细不均、字体变形等问题,图案的线条也会显得生硬、不自然,缺乏真品那种灵动的感觉。

有些造假者为了追求所谓的“古朴”效果,还会故意将文字和图案弄得模糊不清,但这种模糊是不自然的,与真品因年代久远而产生的自然磨损有明显区别。

中国古代花钱是历史文化的缩影,尤其是镇库钱与山鬼花钱,独特而迷人。收藏时需谨慎辨别真伪,让这些珍贵钱币在收藏中传承文化价值。