楚国,作为先秦时期位于长江流域的诸侯国,在秦始皇统一六国的进程中,虽不是最后一个被灭的国家,但却是最为棘手的存在。那么,楚国究竟是凭借何种缘由,从一个小国逐步发展壮大,成为能够左右春秋战国格局的大国?又因何丧失其大国地位,在强秦的攻势下艰难维持?又是如何在最后的岁月里展现出回光返照之势呢?

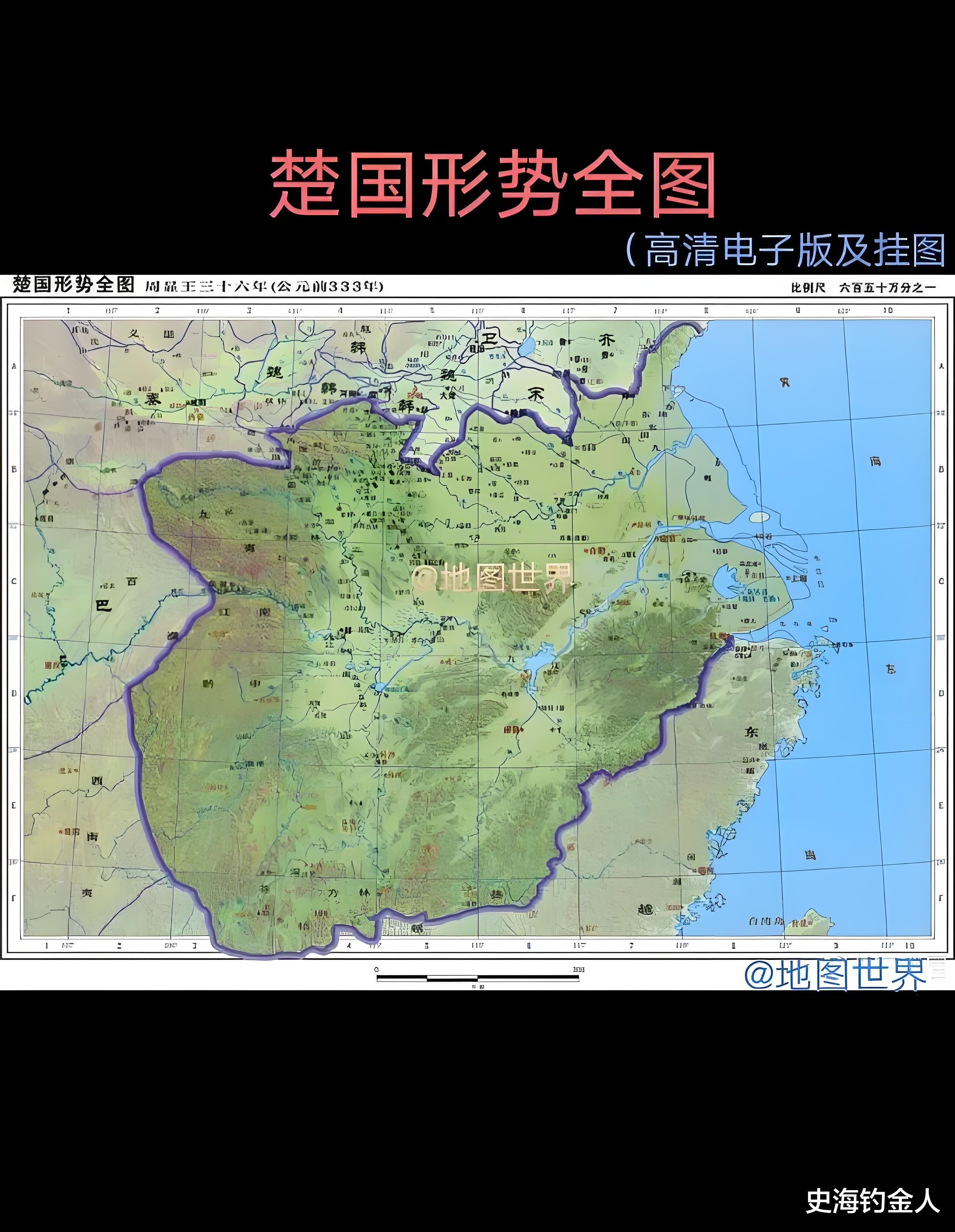

春秋战国时的楚国,是一个令人着迷的国度。这不仅是因为有屈原、宋玉这样的文学巨匠,有鱼鳖鼋鼍等丰富的物产,有霸王项羽这样的英雄豪杰,更重要的是,它幅员辽阔、带甲百万,拥有一争天下的实力。楚国起于江汉地区,在整个春秋战国时期,共计吞灭四十余个诸侯国,是灭国占地最多的国家。数百年间,楚国蓬勃发展,成为横跨江淮,甚至在战国末期占据整个南中国的最大诸侯。这里的南中国,并非仅仅指长江之南,甚至也不止淮水之南,而是大体接近黄河之南。如此广袤磅礴的疆域,即便与秦国相比,也毫不逊色。

中原地区的诸侯,无论大小,皆是经过天子册封确认的邦国,政权意识强烈,所以只能通过战争的方式来吞并其他国家。被吞并的君主部族,很难形成治权独立的封邑部族,因此法令变更时遇到的阻力相对较小。然而,楚国的情况则有所不同。由于地理位置偏远,又不是周室原封的诸侯,只是得到一般性承认的自生自灭式小诸侯,所以它可以自行吞并相邻部族,从而不断扩大土地和民众。正是这种差异,造就了楚国远远强于中原各国的分治传统。

楚国的扩张方式至少有两种。其一为软扩张,即通过迫使相邻部族臣服来实现扩张。这种方式实质上是一种整合与兼并,也是一种文明化的融入。在这种扩张过程中,双方存在相互妥协的一面。对于楚国而言,允许臣服部族在原有土地上享有一定程度的自治权,可以拥有私兵,并且国君不能随意剥夺其封邑;而对于臣服部族来说,则需要接受国君的封赏惩罚以及行动号令。另一种则是武力吞并,被武力吞并的部族与土地由邦国直接治理。随着时间的推移,这些被武力吞并的部族渐渐演变成几乎完全自治的新世族。而这两种情形,便构成了楚国分治的基础。

所谓分治,主要体现在三个方面。一是经济分治,经济上将土地划分为王室直辖的土地与世族封邑土地,且世族封邑土地基本无需向邦国缴纳赋税;二是军事分治,世族封邑有权拥有自己的私兵武装;三是权力划分,政治权力依据族群实力的大小进行分割,国政长期稳定地由王族与大世族共同执掌,这使得吸纳外邦及社会人才的途径基本被阻塞。而分治的核心在于国家权力的分割。

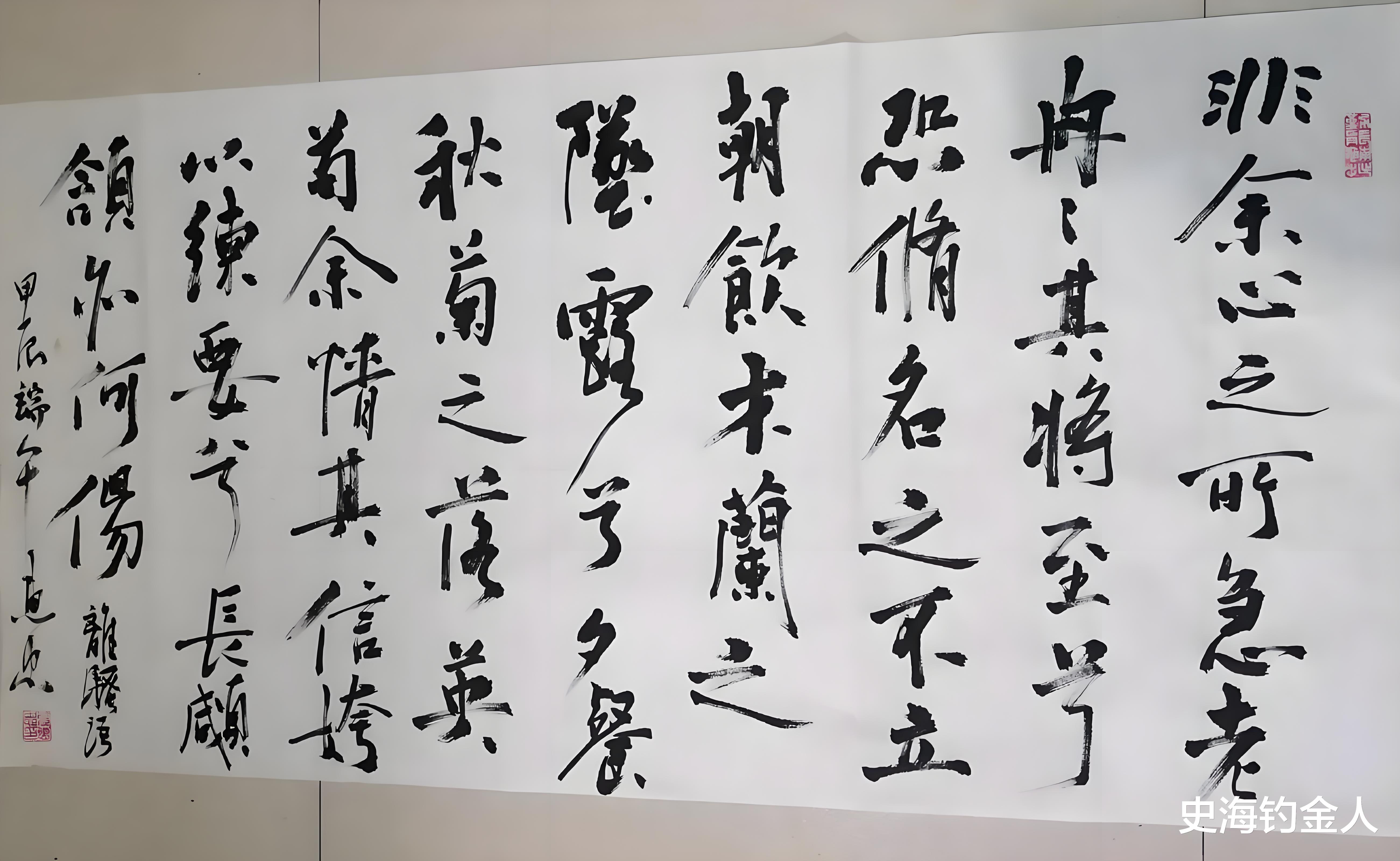

在几乎整个春秋时期,楚国都处于王室与老自治部族共掌权力的局面之下。因此,在战国时代,楚国想要推行变法几乎是不可能的事情。吴起变法的惨败以及屈原被放逐,都充分反映出根深蒂固的贵族分治制度具有极大的惰性。相较于实力竞争所要求的国家高度聚合能力,楚国在这方面显然最为薄弱,而这也正是导致楚国逐渐衰落的直接原因。

作为一个拥有广袤土地的最大王国,楚国的国力和军力却始终未能强大到足以稳定强盛一段时期。在整个战国时期,唯有楚国显得乏力不振。战国时期楚国的最佳状态,不过是虚领了几次合纵抗秦的“纵约长国”之名。而其常态则是在强秦面前屡战屡败,连连迁都,甚至连楚怀王都被秦国囚禁,最终客死他乡。究其根源,正是楚国的分治体制使其始终无法凝聚国力,形成足以改变天下格局的强大冲击力。

尽管楚国在分治的道路上走到了最后的岁月,但分治体制还是在夹缝中迸发出了最后的光辉。因为在分治的环境下,楚国保存了一部分力量。在秦国纵横中原,接连灭掉韩、赵、燕、魏之后,在楚国面临生死存亡的关键时刻,这部分力量最大程度地爆发了出来。在项氏的率领下,楚军以成功的防守反击战大败秦军主力二十万,追击三日三夜未曾停歇,攻破两道壁垒,斩杀七名都尉,秦军战死近十万人。然而,分治的本质决定了其难以长久地凝聚力量。一战大胜之后,老世族之间相互掣肘的恶习再度复发。楚军以六十余万兵力与秦国六十万大军对峙年余,最终依然落得个兵败国灭的下场。

据古书记载,周公旦“制礼作乐,兼制天下,立七十一国”。后来天下礼崩乐坏,周王室日渐衰微,周公旦所立的“七十一国”,只剩下战国七雄这几个一流强国以及宋、越、蜀、卫等几个二流国家。这些二流国家暂且不多说,在战国七雄中,除了挖垮老姜家墙角的田齐,架空晋君、继承晋国遗产的赵魏韩,还有那个龟缩北境、迂腐至极的燕国外,老秦人的坚韧不屈和楚人的积极进取,分别造就了秦国、楚国的发迹与强盛历史,实在令人感慨万千。

秦人的祖先因养马有功,成为周王朝的附庸国。在平王东迁之时,因护驾有功,才被正式分封为诸侯。而后在宗周一片焦土之上建国,犬戎、义渠等西方戎族对秦国的战争,几乎贯穿了秦国的整个发展历史。此后,数代秦君韬光养晦,秦穆公更是厚积薄发,一举灭掉了西方戎族建立的十二个国家,使得秦国崛起于西陲之地。进入战国时期后,秦国虽然一度没落,但秦人的不屈精神,使得秦国即便身处亡国边缘,也绝不低头。最终,秦国因商鞅变法而再度复兴,踏上了东出争霸之路,最终实现一统天下的大业。

楚人相较于秦人,除了早立国几百年之外,他们所面临的处境也并不比秦人好多少。在周王朝立国之初实行分封时,楚好不容易才捞到一个子爵的爵位。然而在会盟之时,身为子爵的楚人领袖只能为那些公爵、侯爵做一些端茶倒水之类的杂务。后来在祭祀时,楚人甚至还要跑到鄀国盗牛,才得以顺利完成祭祀之事,由此可见楚国立国之初的艰难处境。

在西周时期,楚国的君王们一直在埋头苦干,致力于发展国力,并未有特别突出的事迹。直到周王室东迁,东周建立之后,熊通通过政变成为楚君,随后公然称王,楚国从此开始腾飞。而楚国腾飞的根基,便是大族分治。

在当时,中原的诸侯皆由周王室册封,土地大小固定不变。若要扩张土地,唯有吞并一途。而像秦、楚这样的诸侯国则有所不同,它们周边还存在一些尚未归顺“王化”的部族。因此,它们在进行扩张时,除了吞并之外,还有降服这些部族的选择。秦穆公灭十二国走的就是这条路,楚国自然也不例外。当然,与秦国彻底的吞并方式相比,楚国迫使周边部族臣服的做法带有一定的妥协意味。对于楚国来说,这些部族承认楚国的统治,愿意纳入楚国境内,无需大动干戈便能扩张领土,何乐而不为呢?对于这些部族而言,承认楚国统治的同时,楚国也承认他们的封邑,不能随意剥夺自己部族的封邑,还能够保持自己的武装力量并高度自治,似乎也未尝不可。而这些部族为了扩张自身势力,又会去吞并、灭亡其他部族。如此一来二去,楚国逐渐跃居天下诸侯中的一流强国之列。

楚国从建立到灭亡的八百多年间,遭遇过如昭王失国这样的亡国危机不在少数。然而,楚国却一次次从亡国的阴影中走了出来,甚至还几度中兴。这其中,除了外部势力的干涉之外,大族分治的作用也不容小觑。

为何这样说呢?下面我们就以战国时期楚国遭遇的一次亡国危机为例来说明。公元前302年,在秦国为质的楚太子横与秦国大夫发生争执,期间失手杀死秦国大夫后逃回楚国。自此,秦楚关系破裂,秦昭襄王愤怒地质问楚怀王。而此时的楚怀王早已没了年轻时的雄心壮志,在外交上处置失当,只想息事宁人。结果导致秦国转而与早已和楚国决裂的齐国、魏国、韩国联合起来。四国约定共同出兵,从东西两路对楚国形成夹击之势。秦昭襄王顾及宣太后的情绪,并未派出重兵讨伐楚国,只是做做样子。楚怀王也只派昭雎率领一路偏师进行抵御,而将主力大军全部调至东线,与齐、魏、韩三国联军交战,这场战役便是“垂沙之战”。

在这场战役中,楚国遭遇惨败,大将唐眜战死,楚国大军几乎全军覆没。正所谓“屋漏偏逢连夜雨,船迟又遇打头风”。就在楚国大军损失惨重之时,楚国的一些百姓因不满楚怀王的所作所为,爆发了一场声势浩大的起义,连国都郢城都丢失了,国内陷入四分五裂的状态。在这种情况下,楚怀王借助楚国大族的势力镇压国内起义。他先是向齐国割地称臣,换得三国联军退出楚境;然后又向秦国请罪,并将楚太子横再度送往秦国为质。这一系列举措平息了秦昭襄王的怒火,撤回了昭雎的偏师。最后,楚怀王与楚国大族联合镇压起义,夺回了国都郢城的控制权,彻底平定了内乱。

大族分治给楚国带来了诸多影响。除了为楚国开疆拓土之外,在楚王室势力衰微、遭遇亡国危机时,大族能够拱卫楚王,保卫楚国。然而,大族分治也导致了楚国在诸多方面对王室权力的分割。

在赋税方面,楚国分为王室直辖土地和大族封邑。大族封邑除部分土地外,几乎无需向楚国缴纳赋税,承担经济义务,此为赋税分治。在军事方面,楚国分为常备军与大族私兵。常备军是国家的常规军事力量,负责保家卫国;而大族私兵则是前文提到的大族自行保持的武装力量。在春秋时期,楚国的对外战争多为大族自行发动的,史书典籍对此均有记载,这便是军事分治。在政治权力方面,楚国的权力长期被王室与大族分割,朝政大权长期由王族和大族把持。有兴趣的朋友可以去查阅一下楚国的历任令尹,除少数如吴起这般出身贫寒的令尹外,绝大多数都是王族成员或大族子弟,吸引他国人才的道路几乎被堵塞,此为政治分治。

在这样的情况下,楚国虽强,但始终无法发挥出全部实力。一直以来,都是王族凭借手中的势力或者联合几个大族的势力来对抗其他国家,因而无法成为当时的霸主国。而且,在大族分治下的楚国,始终难以完成向中央集权的过渡。吴起和楚悼王曾尝试改变这种局面,然而结果如何呢?在吴起担任楚国令尹的一年多时间里,除了操练将士、打了几场胜仗外,其他方面基本没有取得什么成果。后来的屈原和楚怀王也曾努力过,结果却是楚怀王在大族的挑拨下逐渐疏远屈原,屈原的“美政”思想终究只是他的理想而已。

对于始终无法凝聚全部国力来抵抗虎狼之秦的楚国来说,当秦国倾全国之力进犯时,楚南公的那声“楚虽三户,亡秦必楚”,也只能是楚人在亡国前夕对秦人的诅咒罢了。因分治而兴,因分治而存,却也因分治而亡,如此大楚,实在令人悲哀。