在抗日战争期间,刘文辉和盛世才作为地方军阀的代表,掌握着大量军队。然而,与其他军阀不同的是,他们始终没有参与对日作战。

他们的所作所为,无论是过去还是当下,都遭到了公众的严厉批评。人们普遍认为这些行为是不恰当的,引发了广泛的负面反响。社会各界对他们的举动表达了强烈的反对意见,形成了巨大的舆论压力。这种行为被认为违背了社会道德和公众期待,因此受到了持续而严厉的谴责。

是什么原因促使他们做出这一决定?当时的中国抗日局势又是如何发展的?

【“西康王”刘文辉】

刘文辉有个外号叫"西康王"。说起西康,可能很多人不太熟悉,它位于四川西边和西藏东边交界处。虽然1955年西康省就被撤销了,但这里出名的《康定情歌》至今仍然广为传唱。

康定曾是西康省的行政中心,也是刘文辉处理公务的主要场所。

在担任西康地区领导人时,刘文辉始终致力于强化其在该区域的权力基础。他采取了一系列措施,旨在确保自己在这一地区的权威和影响力。通过有效的治理策略,刘文辉成功地巩固了其统治地位,为西康的稳定和发展奠定了基础。

西康地区以少数民族为主,他决定将西康的行政中心定在康定,这里藏族人口集中,而不是选择汉族占多数的雅安。

他在宗教信仰上选择了佛教,积极参与当地的佛教活动,并与西藏的精英阶层建立了良好的关系。通过这样的方式,他有效地管理了该地区,确保了民族间的和谐,避免了大规模冲突的发生。

刘文辉与刘湘虽是叔侄,但两人年龄仅相差五岁,且作为侄子的刘湘反而比叔叔刘文辉年长。

刘湘素有“四川王”之称,他曾在刘文辉从军校毕业后,帮助其担任初级军官职位。

他在抗日战争中的立场与刘文辉存在明显分歧,特别是在卢沟桥事件爆发后,他果断决定派遣部队参战。

1936年西安事变爆发时,他赞同张学良的行动,认为此举有助于防止内部冲突,促进抗日救亡运动。

刘文辉和刘湘在抗日问题上立场相左,他们决定不派兵参战的原因是有据可查的。

他和刘湘之间长期存在摩擦。尽管刘湘曾给予他大量支持和资源,但随着自身实力壮大,他逐渐脱离刘湘的掌控。他不仅建立了独立势力,麾下军队规模更是超过了刘湘,达到11万人之多。

1932年,双方为争夺地盘,在四川展开激烈冲突。

战争爆发仅90天,川渝地区便陷入深重灾难。据史料记载,双方军队伤亡总数高达6万,战火蔓延之处,百姓流离失所,生活陷入绝境。农田荒芜,家园被毁,民众在饥寒交迫中挣扎求生,整个地区笼罩在战乱的阴霾之下。这场冲突不仅造成大量人员伤亡,更给当地社会经济带来毁灭性打击,使原本繁荣的四川盆地沦为一片焦土。

1933年9月,四川军阀混战的最后一幕在刘氏家族内部上演。这场兄弟相争的战争最终以刘文辉的失利收场,他被迫撤离成都,退守雅安。这场战役标志着四川地区长期军阀割据局面的终结,为地方政治格局带来了新的变化。刘文辉的失败不仅影响了他个人的命运,更意味着四川军阀时代的落幕,为后续的统一进程铺平了道路。这场内战的结果直接改变了四川的权力结构,结束了持续多年的军事割据状态。

刘文辉在西康地区确立自己的地位并非一帆风顺。直到1939年,西康省正式成立,他才得以担任该省的首任政府主席。

1938年刘湘逝世后,蒋介石委任张群为四川省主席,意图加强对川康地区的掌控。这一举动引发了刘文辉的不满,促使他萌生了武装反抗的想法。

他私下联络了刘湘的旧部以及四川当地的实权派,联合他们共同对抗张群的吞并策略。与此同时,他还计划将自己的影响力扩大到整个四川地区。

然而,刘文辉的宏伟蓝图未能如愿以偿,其实际控制区域最终仅限于西康一带。

在刘文辉的介入下,张群直到1940年才真正掌控了四川省主席的位置。此前,由于各种政治势力的角力,张群的职位一直不稳。刘文辉的干预起到了关键作用,帮助张群最终巩固了权力。这一过程反映了当时四川复杂的政治局势,各方势力为了各自的利益进行着激烈的博弈。张群的上位不仅是个人的成功,更是背后政治力量较量的结果。刘文辉的行动在这一过程中起到了决定性的作用,确保了张群能够顺利坐上四川省主席的位置。

刘文辉对自身处境心存忧虑,担心蒋介石可能采取行动吞并他的势力,因此他秘密与共产党建立了联系。

1949年12月9日,刘文辉宣布起义,公开转向共产党,这一行动大大推动了西康地区的解放进程。

正因如此,尽管刘文辉并未参与抗日战争,但他后来的政治生涯依然顺风顺水。他先后担任了西南军政委员会副主席和四川省政协副主席等重要职务,在政界取得了显著成就。这一发展轨迹充分体现了他在政治领域的地位和影响力,同时也反映了当时社会对他能力的认可。刘文辉的仕途晋升,既是他个人能力的体现,也是特定历史时期政治格局下的必然结果。

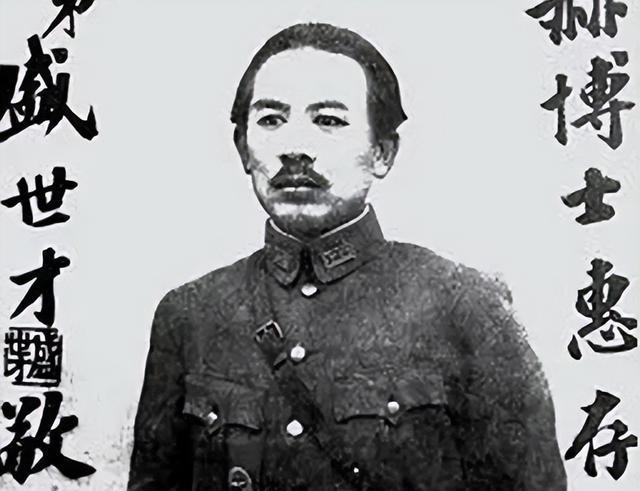

【“新疆王”盛世才】

从1933年起,盛世才就牢牢掌控着新疆的军政大权,被人称为"新疆王"。他在这个地区拥有绝对的话语权,是当时新疆地区最具影响力的实权人物。盛世才的统治贯穿了整个20世纪30年代,对新疆的政治格局产生了深远影响。

早在踏入新疆之前,他就已经谋划着要在这片土地上谋取显赫的地位。

最初,新疆省主席金树仁并不看好他,但他凭借过硬的军事才能,加上为人踏实可靠,最终赢得了金树仁的信任。金树仁安排他担任军官学校的战术教官,这给了他进入军队的机会。

他利用这一机遇逐步晋升,先是参与政变,随后在掌权后推行一系列重大改革,最终登上了“新疆王”的宝座,成为新疆新政权中的强势领导者。

与刘文辉相似,他在抗日战争期间也未曾派遣军队参战。然而,在七七事变发生后,他展现出了一些积极的姿态。例如,他允许共产党在新疆的首府迪化设立一个半公开的代表处。这一举措为共产党在新疆实施统一战线策略以及开展抗日活动创造了有利条件。

新疆在抗日战争期间占据着关键的战略位置,但由于其特殊的地理和政治环境,中央政府对其控制力有限。该地区位于中国西北边境,虽然自辛亥革命以来名义上归属中央管辖,但实际上长期保持着高度的自治状态。这种独特的历史背景使得新疆在抗战时期的局势更加复杂,成为各方势力争夺的焦点。

在新疆的历史上,除了盛世才,还有不少最高统治者都被称作“新疆王”。不过,盛世才是最后一位拥有这个称号的人。

在权力扩张的道路上,他并非一路畅通无阻。为了稳固地位,他先后依附于金树仁、斯大林和蒋介石三位不同阵营的领导者。这种频繁更换靠山的行为,使他获得了“三姓家奴”的称号。他的政治生涯充满了投机与妥协,展现了为达目的不择手段的特点。这种反复无常的立场选择,既反映了当时复杂多变的政治环境,也暴露了他个人在权力角逐中的实用主义倾向。

在抗日战争时期,盛世才主要倾向于与苏联合作,并与共产党保持密切关系,而对蒋介石则显得相对疏远。他的外交政策在很大程度上受到斯大林的直接影响,表现出明显的亲苏立场。

1933年末,斯大林向盛世才提供了大量军事支持,包括飞机、火炮和装甲车等装备,并派遣苏联红军进驻迪化,协助其清除敌对势力。

斯大林在经济上给予了双重支持。首先,他提供了大量的物资补给。其次,他还发放了数额可观的贷款。具体来看,在1935年和1937年这两年期间,累计发放的贷款总额达到了750万金卢布。这种经济援助既包括实物,也包括资金,为对方的发展提供了重要保障。

受到苏联的强烈影响,盛世才在新疆推行的政策明显偏向苏联。他强调,反对帝国主义和法西斯主义是维持中苏友好关系的关键。

1938年8月,他受斯大林邀请前往莫斯科,表面上是去苏联养伤,实际上他直接向斯大林表达了加入苏联共产党的意愿。斯大林秘密接纳了这位来自新疆的同志。

从俄罗斯保存的历史记录来看,斯大林对于自己的这个决策其实挺不安的。他主要担心的是,一旦消息走漏,可能会引起蒋介石以及当时南京政府驻苏联大使的强烈反应。毕竟,在那个时期,蒋介石还是中国地方政权的实际掌控者。

盛世才之所以再次选择归顺蒋介石,很大程度上是因为二战期间苏联的局势逐渐恶化。这种变化让他不得不重新考虑自己的立场,最终决定重新投向蒋介石的阵营。

他观察到希特勒按照“巴巴罗萨计划”迅速推进,认为苏联可能无法有效抵抗,感到苏联形势岌岌可危,意识到不能完全依赖斯大林来扭转局势。

盛世才曾经抱有诸多不切实际的期望,但现实让他彻底清醒。尽管他试图挽回局面,蒋介石对他的信任却已无法恢复。

蒋介石对新疆的控制策略发生了转变,他现在的首要目标是迅速夺回这片领土,而不是再次依赖被称为“新疆王”的势力。他决定采取更为直接和主动的方式来处理新疆问题,不再寄希望于过去的代理人。蒋介石的这一决策反映了他对当前局势的重新评估,以及对未来战略布局的调整。他希望通过直接控制,确保新疆的稳定,并防止外部势力对该地区的进一步渗透。这一变化表明,蒋介石在处理边疆问题上,更加注重实效和直接管理,而非依赖旧有的地方势力。

蒋介石逐步将影响力扩展到新疆地区,通过一系列手段逐渐削弱了盛世才的权力。在政治和军事领域,盛世才的地位被持续削弱,最终失去了对新疆的实际控制。这一过程标志着蒋介石在新疆的势力逐步增强,而盛世才的影响力则日渐式微。

盛世才,这个被称为“三姓家奴”的人物,最终结局颇为悲惨。1945年7月,新疆的民众发起了针对他的强烈抗议,纷纷揭露和谴责他在执政期间所犯下的种种恶行。

当时,他已降任农林部长,但在蒋介石的施压下,连这个职位也被迫卸任。

1949年,盛世才随蒋介石撤退至台湾。蒋介石给予他一定的保障,使其晚年生活安稳,最终享年78岁。

对于盛世才的评价,不少人认为他是一位典型的现实主义者,为了达成目标,可以采取任何必要的手段。

有人评价他性格深沉,对权力和政治有着强烈的渴望。他曾直言:“要投身革命,就必须具备发号施令的能力。”

他的一切行动,无论大小,都围绕着一个核心目标:确保自己在新疆的统治地位不受动摇。他的每一步棋,从政策制定到权力分配,都是为了加强自己的控制力,维护“新疆王”这一身份。无论是处理内部事务还是应对外部挑战,他的决策始终以巩固个人权威为出发点,确保自己在新疆的权力根基稳固。

当斯大林被抛弃,转而选择蒋介石时,主要原因是蒋介石做出了承诺,保证他在新疆的决策权。然而,蒋介石后来违背了承诺,剥夺了他的权力,这让他始料未及。

在军事行动方面,盛世才同样采取了消极态度。他权衡利弊后,认为参与其中无法获得实质性的利益,因此决定按兵不动。这种谨慎的决策反映了其对局势的冷静判断,以及对自身利益的理性考量。盛世才的选择表明,他更倾向于维护现状,而非冒险投入可能带来不确定回报的行动。

相较于前两位军阀在抗日行动中的消极态度,其他一些地方势力则展现出截然不同的立场。以西北地区的马家军为例,他们在抗战问题上表现得更为主动和积极。这种差异凸显了当时各路军阀对民族存亡问题的不同态度和实际行动。值得注意的是,马家军的积极作为不仅体现在军事部署上,更反映在其对抗日救亡运动的支持与参与中。这种积极姿态在当时军阀割据的背景下显得尤为可贵,为抗日民族统一战线注入了重要力量。

全面抗战爆发后,他们积极响应国民政府的号召,整编入统一的抗日作战体系。他们派出最精锐的部队奔赴前线,在多次战役中表现出色,取得了显著战果。

军阀们决定是否采取军事行动,根本目的都是保护自己地盘上的利益。

西安事变后,马家军的立场和行为提供了重要的观察视角。

事件结束后,蒋介石对他们的态度发生了明显转变,不仅没有限制其发展,反而默许他们扩充兵力,逐步建立起自己的势力范围。这一事件最终被他们巧妙利用,成为积累政治资源的重要契机。通过这一过程,他们成功巩固了自身地位,在地方上确立了主导权。蒋介石的纵容态度为他们提供了发展空间,使其能够在军事和政治上迅速崛起,成为一方举足轻重的力量。

作为当时中国最具实力的军阀,张作霖对日本采取了强硬立场。这种态度最终导致他在1928年6月4日从北京返回沈阳途中,被日本关东军策划的皇姑屯事件炸死。这一事件充分反映了日本军方对张作霖的敌视程度。张作霖的遇害不仅是个人的悲剧,更标志着东北局势的重大转折。他的强硬对日政策,最终招致了日本方面的极端报复。这一历史事件深刻揭示了当时中日关系的紧张程度,以及日本对中国东北地区的野心。

抗日战争时期,中国各地的军阀势力面对日本侵略时,各自心怀鬼胎,缺乏一致立场。他们主要考虑的是如何保全自己的地盘和实力,而不是团结一致对抗外敌。这些军阀表面上喊着抗日口号,实际上都在盘算着如何在动荡局势中谋求最大利益,彼此之间明争暗斗,难以形成有效的统一战线。

尽管拥有强大的军事力量,但刘文辉和盛世才等地方军阀对与日军正面交锋持谨慎态度。他们虽掌控着相当规模的军队,却不愿轻易与日本侵略者发生直接冲突。这种谨慎源于对自身实力的清醒认识,以及对局势的审慎评估。地方势力在权衡利弊后,选择了相对保守的策略,避免与日军发生大规模对抗。这种态度反映了当时地方军阀在面对外敌时的普遍心理:既想维护自身利益,又不愿承担过大的风险。

这些人只顾着自家的一亩三分地,生怕战火烧到自家门口。他们不明白,在国家危难之际,袖手旁观实际上是在给自己挖坑。逃避责任不仅无法保全自身,反而会带来更大的损失。面对国家存亡,选择置身事外无异于自毁长城。

这些人的最终结局和人生轨迹充分证明,逃避现实、只顾自保的策略无法持久。历史表明,那些试图通过明哲保身来躲避责任和挑战的人,往往会在关键时刻失去主动权,最终陷入更被动的局面。事实告诉我们,面对困境时采取积极应对的态度,才是明智之选。逃避不仅无法解决问题,反而可能让局势更加恶化。真正的智慧在于审时度势,在必要时挺身而出,而不是一味地选择退缩。这些人的经历给我们提供了深刻的教训:只有直面现实、勇于担当,才能在历史洪流中站稳脚跟。