无锡老地图

1950年以前的无锡,尤其是解放环路内的老城,许多现在是路的地方,以前基本就是一条条流动的河,现在老城内只留下了令人浮想联翩的地名:前西溪、后西溪、东河头、西河头、大河上、小河上、新开河、大河池、荷花荡、鸭子摊、南上塘、水沟头、水车湾、田基浜、置煤浜、酱园浜、炒米浜、南河浜、三凤桥、大虹倪桥、小虹倪桥、黄泥桥、迎溪桥、茅竹桥、中市桥、南市桥、虹桥下、斜桥下、谈渡桥、耕渎桥、岸桥弄等等。

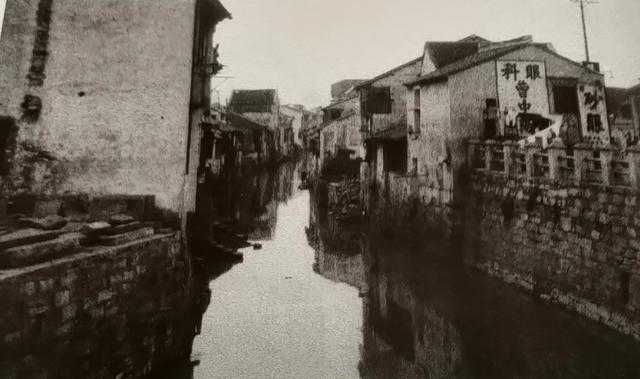

南门炒米浜,摄于上世纪50年代

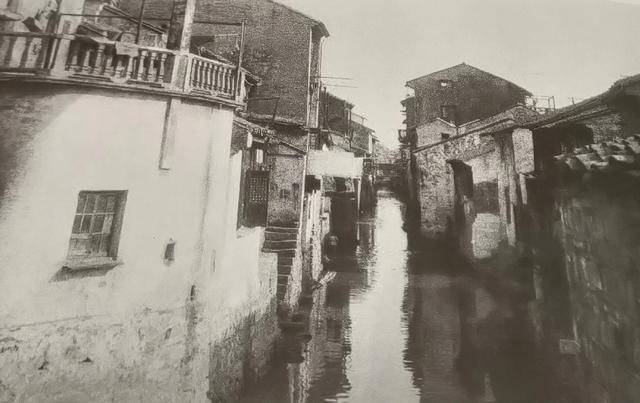

酱园浜,摄于上世纪50年代

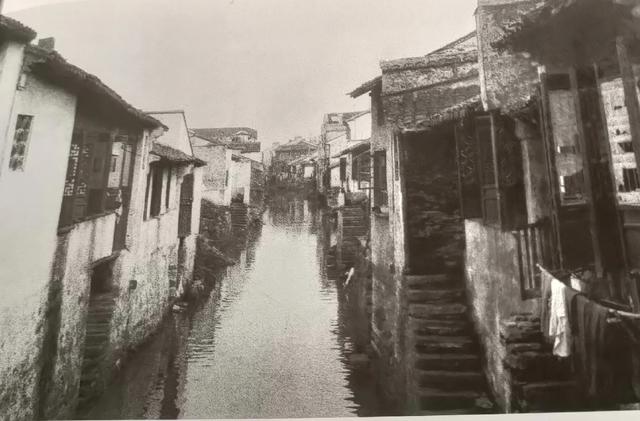

龙船浜,摄于上世纪50年代

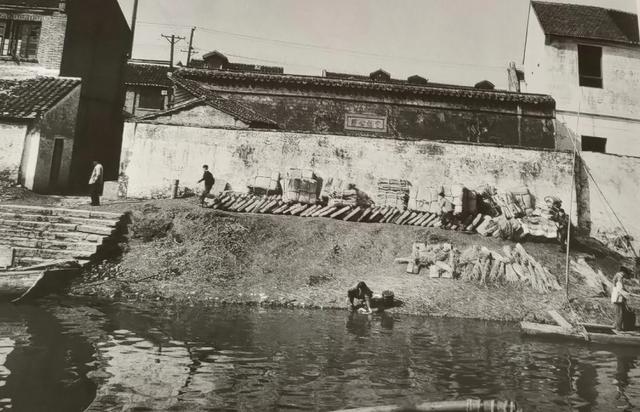

无锡这座水城,几乎家家傍河道,都有码头。淘米、洗菜、洗衣、洗涤用具(包括溺器)等都在自家码头完成,好在运河水源充足,水色长清,井水是无锡人的饮用水,没有井的人家,每天早晨起来,先用水桶提水装满一两个大缸,然后用明矾放在水里,让水中杂质沉入缸底,上面即为清澈的水,做饮用之水。

中山河三凤桥段,摄于1957年

在以水为路以舟为车的时代,临河房子卖价最高,如新街巷钱钟书家,面积不小,但不临河,卖价就要低一等。无锡城内政府大院、学校、大户人家多临河而建,都拥有水码头。旅居美国的无锡籍著名历史学家许倬云先生的家,前门在东河头巷,后门在小河上(现崇宁路),他在回忆家乡的文中写道:我家前后都是河,院子里有一个泊船的小平台,平时在那儿下柴,外出也可以在那儿上下船,例如去给祖宗上坟就是坐船,从门后上船之后,慢慢摇进运河,一直到祖宗的坟都不用下船。

耕渎桥,摄于1959年

1996年建无锡检察院,许倬云家就此消失,2000年以后许倬云频繁回内地讲学,也被家乡人视为上宾,有人对他说:“你早回来几年,老宅肯定能保住”,许倬云听罢黯然无语。

以舟为车的无锡人,摄于民国年间

许家前后门都是河,可见当年无锡城内河网的密集,无锡自建城以来,一千多年间都是以水为路,明清两朝城墙定型后的城区(现解放环路内)河流纵横,到1949年这块2平方公里的老城区仍有河流22条,河面占总面积3.6%,这22条河道组成一个引排自如、航运畅通的水系,共设东南西北四个水关门,与城外环城河、古运河、梁溪河、伯渎河、锡澄河等相连,组成一个极为完善的水系。

河道被填之前的无锡西河头

河多,桥也多,无锡城内多是宽十米左右的小河,桥也因此多为小桥,用木头或石头构建,二十多条河流上分布着50多条形态各异的桥梁,河不宽,路也不宽,1934年新生路拓宽前,老城区最宽的路为东大街和西大街,宽2-3米,新生路拓宽后宽6-7米,成为当时最宽的一条路,在那个年代,城区的河比路还宽,城内更多的是1米宽的人行道,部分人行道与河流平行,有的河流两边都有路,有的河流一边为路一边为屋。

民国年间的中直河(后改名中山河)

新生路与观前街口街景,1959年摄

在这个以水为路,以舟为车的年代,小汽车基本无用,譬如钱桥土匪司令周阿福,日伪时期被日本人收买任保安大队长,他有辆黑色小汽车,只有回钱桥老家才开,平时在城里就是坐人力车,周阿福这种人仇家多,坐人力车并不安全,有天晚上因内讧,周阿福在九房弄打完麻将坐人力包车出道场巷口时,被为县政府警务组长黄胜泉连发三枪打死在人力车内,如果坐汽车,周阿福保镖众多,刺杀不会那么容易得手。

运河三里桥段,三里街,1958年摄

1946年2月,日据时代管理不善,城内垃圾遍布河道,河道发臭,地方当局决定用垃圾填埋城中映山河,虽有居民反对,但映山河这一有名古迹还是被垃圾填掉了。

1949年建国后,填河始于拆城筑路,1950年开始拆除城墙时,城墙的泥土就近推进城内河中,前西溪、后西溪等数条东西向河流被填,1955年填塞驳岸上河建人民路时,动员群众挖掉了金匮山。此山高7-8米,周长100米左右,登高可看全城,数千年来一直被视为城中胜迹的金匮山被毁,但填塞中直河建中山路时又无意中建造了一处胜迹,即现在锡惠公园内的映山湖。

开挖映山湖

1957年,工人在填中山河

中山河,南吊桥段

中山河,摄于1957年

中山河,中市桥至南市桥段,1957年摄

中山河,大市桥段,摄于1957年

中山路,南城门段,摄于1957

中直河后改名为中山河,填后即建成了中山路,全长2172米,工程于1958年春动工,需填土44000多立方,填河的土来自几公里外的惠山山麓,这一巨大工程,靠的是人海战术,动用黄包车、人力车、三轮车等各类运输工具,昼夜不停地运土,男男女女,各行各业的人,包括市委书记、政府各局局长、工人、教师、学生、演员都参加了这项工程,1958年底工程完工,河填了,锡惠公园里的映山湖也挖好了。

映山湖

60年代开始,先后填塞信德桥浜、前长巷浜、后张巷浜、通济桥浜、张成弄后浜、大河池、周山二浜、周山三浜、大王庙浜、东门龙船浜、南门龙船浜、西仓浜、带钩桥浜、水沟头浜、振新河,大鱼池等。

填无锡中山河的工人

70年代开始,城市建设发展加快,填河数量更多,规模更大,先后填塞后祁街浜、田堵里浜、华盛弄浜、菩提浜、东冻河浜、西陈巷浜、泗堡桥浜、祝家浜、李家浜、高头坝浜、槐古桥浜、南街浜、蚂蟥桥浜、孙蒋巷浜、老鸦浜、尤渡里浜、茅泾浜等。

无锡城内的桥

1976年,为备战防空,决定利用环城河河道,建成下设防空洞、上建马路的人防工事,该年4、5月份环城河筑坝抽水,填河工程动工,工程以南门塔桥为起点经槐古桥、东吊桥到吉祥桥为东环,再由吉祥桥起,经北门吊桥、聚丰园后门到南尖止,两个半环,全长三公里,先筑防空洞、建下水道,再全部填塞建成解放二路,原解放一路为城墙遗址,后解放二路和解放一路合并建成解放路。

环城河,摄于1958年

无锡环城河,摄于1958年

无锡环城河塔桥地段,摄于1958年

无锡环城河,1958年摄

无锡环城河,1957年摄

进入九十年代,房地产市场崛起,又有不少河道被填,主要有曹婆桥浜、耕渎浜、九里基浜、张巷浜、绢纺厂浜、纪弯里浜、盛新河、翠园浜、北桥浜、东顾巷浜、西门龙船浜、朝阳市场浜等。

1957年,中山路被填前的风貌

“君到姑苏见,人家尽枕河”,这是唐朝诗人杜荀鹤笔下的苏州城,也是无锡古城的真实写照,数千年来,无锡与水结缘、傍水而居,依水而兴,因水而荣,而曾经的河比路宽的江南水城已经离我们越来越远,只能在不多的老照片上依稀辨别她曾经的水乡风采了。

梁溪桥,摄于1957年